Alle Bilder zum Thema Ausland - Seite 1 von 6

5800 Bilder gefunden.

Henschel Industrielok (1)

Henschel Industrielok (5)

Ft 1124 in Bad Kreuznach

Ft 1124 in Mainz

Ft 1101 in Bad Kreuznach

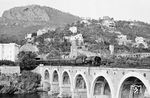

Eisenbahn in Bosnien (1)

Eisenbahn in Bosnien (2)

426 034 in Ehrwald

NS 4725 in Heerlen

Railpool 193 129 bei Retzbach

ÖBB 1089.03 in Passau

Rendsburger Hochbrücke (120)

Schneepflugeinsatz (14)

Schneepflugeinsatz (15)

ÖBB 1020.006 bei Hochfilzen -1

ÖBB 1020.006 bei Hochfilzen -2

ÖBB 1020.006 bei Hochfilzen -3

ÖBB 1245.511 bei Salfelden (1)

ÖBB 1245.511 bei Salfelden (2)

ÖBB 1020 in Saalfelden (1)

ÖBB 1245.004 in Saalfelden

ÖBB 1020 in Saalfelden (2)

ÖBB 1061.003 in Saalfelden

ÖBB 1020 in Saalfelden (3)

ÖBB 1020.006 in Hochfilzen (1)

ÖBB 1245.004 in Hochfilzen (2)

ÖBB 1020.004 in Hochfilzen

ÖBB 1245.004 in Hochfilzen (3)

ÖBB 1245.535 bei Fieberbrunn

ÖBB 1020.013 bei Fieberbrunn

ÖBB 1020.012 in Hochfilzen

ÖBB 1020.006 in Hochfilzen (2)

ÖBB 1010.014 bei Hochfilzen

ÖBB 1245 bei Hochfilzen (1)

ÖBB 1245 bei Hochfilzen (2)

ÖBB 1245 in Hochfilzen (3)

ÖBB 1245 in Hochfilzen (4)

ÖBB 1020.015 bei Hochfilzen

ÖBB 1020.013 in Hochfilzen

ÖBB 1020.011 in Hochfilzen

IC 1174 in Rendsburg

38 3650 in der Schweiz

194 091 in Hall i.T. (1)

194 091 in Hall i.T. (2)

111 214 in Hall i.T.

194 091 in Hall i.T. (4)

194 091 in Hall i.T. (5)

194 091 in Jenbach

194 091 bei Kirchbichl

ÖBB 1020.001 bei Grießen (1)

ÖBB 1020.001 bei Grießen (2)

ÖBB 1020.001 bei Grießen (3)

ÖBB 1020.013 bei Hochfilzen -1

ÖBB 1020.013 bei Hochfilzen -2

ÖBB 1020.012 bei Hochfilzen -1

ÖBB 1020.012 bei Hochfilzen -2

ÖBB 1010.015 bei Hochfilzen

ÖBB 1020.013 in Saalfelden (1)

Zfst Saalfelden

ÖBB 1020.006 in Saalfelden (2)

ÖBB 1020.013 in Saalfelden (2)

ÖBB 1245.511 in Saalfelden

ÖBB 1245.004 bei St.Johann (1)

ÖBB 1245.004 bei St.Johann (2)

ÖBB 1245.004 bei St.Johann (3)

ÖBB 4010.008 bei Hochfilzen

ÖBB 1110.004 bei Hochfilzen

ÖBB 1042.632 bei Hochfilzen

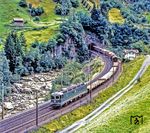

SBB Re 6/6 11673 bei Wassen

100 Jahre Gotthardbahn (2)

100 Jahre Gotthardbahn (3)

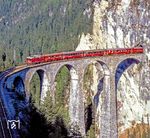

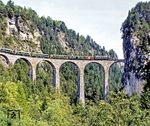

Rhätische Bahn (4)

Rhätische Bahn (5)

Rhätische Bahn (6)

Rhätische Bahn (7)

Rhätische Bahn (8)

Rhätische Bahn (9)

Rhätische Bahn (10)

Rhätische Bahn (11)

Rhätische Bahn (12)

Rhätische Bahn (13)

Rhätische Bahn (14)

Rhätische Bahn (15)

Rhätische Bahn (16)

Rhätische Bahn (17)

Rhätische Bahn (18)

Rhätische Bahn (19)

Rhätische Bahn (20)

Rhätische Bahn (21)

Rhätische Bahn (22)

Rhätische Bahn (23)

Rhätische Bahn (24)

Rhätische Bahn (25)

Rhätische Bahn (26)

Rhätische Bahn (27)

Rhätische Bahn (28)

SBB Re 4/4 II 11387 bei Bühl

BR 220 in Dänemark (7)

BR 220 in Dänemark (8)

BR 220 in Dänemark (9)

BR 220 in Dänemark (10)

DSB MX 1041 in Padborg

BDEF-Verbandstagung 1971 (3)

BR 220 in Dänemark (6)

BR 220 in Dänemark (1)

BR 220 in Dänemark (2)

BR 220 in Dänemark (3)

BR 220 in Dänemark (4)

BR 220 in Dänemark (5)

DSB 826 in Odense

Gläserner Zug (91)

Gläserner Zug (92)

Gläserner Zug (93)

ÖBB 4010.008 in Jenbach

ÖBB 1044.119 in Jenbach

194 126 in Hall i.T. (1)

194 126 in Hall i.T. (2)

140 bei Hall i.T.

194 126 bei Hall i.T.

194 054 in Innsbruck

ÖBB 1020.006 in Innsbruck

ÖBB 1020.003 in Innsbruck

ÖBB und DB 194 in Innsbruck

ÖBB 1020.004 in Innsbruck

ÖBB 1020.004, 008 in Innsbruck

ÖBB 1161.006 in Innsbruck

Ex 281 bei Patsch

ÖBB X 534.63 in Matrei

ÖBB 1020.005 + 011 in Matrei 1

ÖBB 1020.005 + 011 in Matrei 2

ÖBB 1020.005 + 011 in Matrei 3

ÖBB 1020.005 + 011 in Matrei 4

ÖBB 1020.005 + 011 in Matrei 5

ÖBB 1044 + 1020 bei St.Jodok 1

ÖBB 1044 + 1020 bei St.Jodok 2

ÖBB 1044 + 1020 bei Matrei

ÖBB 1044.077 bei Matrei

ÖBB 1020 und 491 in Innsbruck

Eisenbahn in Bolivien (1)

Eisenbahn in Bolivien (2)

Eisenbahn in Bolivien (3)

Eisenbahn in Bolivien (4)

Eisenbahn in Bolivien (5)

Eisenbahn in Bolivien (6)

Eisenbahn in Bolivien (7)

Eisenbahn in Bolivien (8)

Eisenbahn in Bolivien (9)

Eisenbahn in Bolivien (10)

Eisenbahn in Bolivien (11)

Eisenbahn in Bolivien (12)

Eisenbahn in Bolivien (13)

Eisenbahn in Bolivien (14)

Eisenbahn in Bolivien (15)

Eisenbahn in Bolivien (16)

Eisenbahn in Bolivien (17)

Eisenbahn in Bolivien (18)

Eisenbahn in Bolivien (19)

Eisenbahn in Bolivien (20)

Eisenbahn in Bolivien (21)

Eisenbahn in Bolivien (22)

Eisenbahn in Bolivien (23)

Eisenbahn in Bolivien (24)

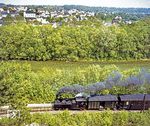

Eisenbahn in Brasilien (1)

Eisenbahn in Brasilien (2)

DSB 3214 in Owschlag

Rendsburger Hochbrücke (117)

DSB EB 3229 in Rendsburg

Hectorrail 241 009 i.Rendsburg

DSB EB 3201 in Rendsburg

DSB MF 5278 in Rendsburg (2)

Rendsburger Hochbrücke (118)

ÖBB und DB am Brenner

Erzbergbahn (181)

Hungerburgbahn

ÖBB 1110.23 in Kufstein

StLB ET 11 in Übelbach

BR 52 in der SU (29)

BR 52 in der SU (30)

pr. G 10 in der SU (2)

Eisenbahn in Argentinien (29)

Eisenbahn in Argentinien (30)

Eisenbahn in Argentinien (31)

Eisenbahn in Argentinien (32)

Eisenbahn in Argentinien (33)

Eisenbahn in Argentinien (34)

Eisenbahn in Argentinien (35)

Eisenbahn in Argentinien (36)

Eisenbahn in Argentinien (37)

Eisenbahn in Argentinien (38)

Eisenbahn in Argentinien (39)

Eisenbahn in Argentinien (40)

Eisenbahn in Argentinien (41)

Eisenbahn in Argentinien (42)

Eisenbahn in Argentinien (43)

Eisenbahn in Argentinien (44)

Eisenbahn in Argentinien (45)

Eisenbahn in Argentinien (46)

Eisenbahn in Argentinien (47)

Eisenbahn in Argentinien (48)

Eisenbahn in Argentinien (49)

Eisenbahn in Argentinien (50)

Eisenbahn in Argentinien (51)

Eisenbahn in El Salvador (1)

Eisenbahn in El Salvador (2)

Eisenbahn in El Salvador (3)

Eisenbahn in El Salvador (4)

Eisenbahn in El Salvador (5)

ÖBB 4020.071 bei St. Jodok

ÖBB 1110.018 bei St. Jodok

ÖBB 1020.003 bei St. Jodok (1)

ÖBB 1020.003 bei St. Jodok (2)

ÖBB + DB bei St. Jodok

ÖBB 1044.003 bei St. Jodok

ÖBB 110.524 in Innsbruck

ÖBB 1020.011 in Innsbruck (2)

Zfst Landeck (3)

ÖBB 1044.088 in Landeck

ÖBB 1020.032 in Landeck

ÖBB 1020.034 in Landeck

ÖBB 1020.037 in Flirsch (2)

ÖBB 1044.113 in Flirsch

ÖBB 1020.040 in St. Anton (1)

ÖBB 1020.040 in St. Anton (2)

ÖBB 1020.011 bei Steinach (2)

ÖBB 1020.009 + 001 b. Steinach

ÖBB + DB bei Steinach

ÖBB 1110.522 bei St. Jodok

ÖBB 1020.005 bei Steinach

ÖBB 1020.032 in Imst

ÖBB 1020.040 in Landeck

ÖBB 1020.032 in Landeck (2)

Lokzug bei Matrei

Vierfach-Tarktion bei Matrei

ÖBB 1020.008 bei Matrei

Brennerbahn bei Patsch

Probefahrt der SBB 1367 (2)

Probefahrt der SBB 1367 (4)

Probefahrt der SBB 1367 (5)

Probefahrt der SBB 1367 (8)

Probefahrt der SBB 1367 (9)

SBB 482 004 in Nierheimbach

Schneepflugeinsatz (12)

Schneepflugeinsatz (13)

British Rail (226)

Amtrak UAC TurboTrain

B&O 1425 in Pittsburgh

![NYC M-497 in Bryan Der M-497 („Black Beetle“ [Schwarzer Käfer]) war ein experimenteller, strahlgetriebener Triebwagen der New York Central Railroad (NYC), der 1966 entwickelt wurde. Zwei gebrauchte Strahltriebwerke des Typs J47-19 von General Electric, die ursprünglich als Booster für den Interkontinentalbomber Convair B-36 "Peacemaker" dienten, wurden auf einen vorhandenen Budd Rail Diesel Car montiert, einen ehemaligen RDC-3 Personenwagen, der eine stromlinienförmige Frontverkleidung erhalten hatte. Das Gespann absolvierte erfolgreich Testfahrten auf der Strecke zwischen Butler (Indiana) und Stryker (Ohio). Die Strecke wurde aufgrund ihres schnurgeraden Verlaufs und ihres guten Gleiszustands ausgewählt. Am 23. Juli 1966 erreichte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 183,68 mph (295,6 km/h), ein amerikanischer Eisenbahngeschwindigkeitsrekord, der bis 1974 Bestand hatte. Das Foto entstand während einer Testfahrt in Bryan (Ohio). Trotz seiner spektakulären Leistung galt das Projekt als wirtschaftlich nicht rentabel. Nach dem Ausbau der Strahltriebwerke blieb das Fahrzeug bis zu seiner Außerdienststellung durch Conrail im Jahr 1977 für die Penn Central im Einsatz. Die Triebwerke wurden in einer experimentellen Schneefräse weiterverwendet. Diese war zwar effektiv beim Räumen von Schnee und Eis, das Strahltriebwerk neigte aber dazu, den Schotter aufzuwirbeln. (23.09.1966) <i>Foto: Allan H. Roberts</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/113961_x.jpg)

NYC M-497 in Bryan

SR 722 + 4501 in St. Louis

CN 6060 in Atherley

CXS 614 bei Moundsville

Rio Grande Zephyr

CB&Q Zephyr

C&O No. 1627 bei St. Paul

N&W No. 2148 in Virginia

PRR No. 6498 in Columbus

PRR in Chicago

British Rail (224)

British Rail (225)

ÖBB 86 781 bei Hieflau

Erzbergbahn (180)

Eisenbahn in Argentinien (1)

Eisenbahn in Argentinien (2)

Eisenbahn in Argentinien (3)

Eisenbahn in Argentinien (4)

Eisenbahn in Argentinien (5)

Eisenbahn in Argentinien (6)

Eisenbahn in Argentinien (7)

Eisenbahn in Argentinien (8)

Eisenbahn in Argentinien (9)

Eisenbahn in Argentinien (10)

Eisenbahn in Argentinien (11)

Eisenbahn in Argentinien (12)

Eisenbahn in Argentinien (13)

Eisenbahn in Argentinien (14)

Eisenbahn in Argentinien (15)

Eisenbahn in Argentinien (16)

Eisenbahn in Argentinien (17)

Eisenbahn in Argentinien (18)

Eisenbahn in Argentinien (19)

Eisenbahn in Argentinien (20)

Eisenbahn in Argentinien (21)

Eisenbahn in Argentinien (22)

Eisenbahn in Argentinien (23)

Eisenbahn in Argentinien (24)

Eisenbahn in Argentinien (25)

Eisenbahn in Argentinien (26)

Eisenbahn in Argentinien (27)

Eisenbahn in Argentinien (28)

ÖBB 1245.510 in Jenbach

CFL 188 063 in Kälberfeld (1)

CFL 188 063 in Kälberfeld (2)

ÖBB 52.844 bei Münichtal

ÖBB 52.855 bei Johnsbach

ÖBB 52.1099 bei Weyer

ÖBB 52.1189 + 86 bei Hieflau 1

ÖBB 52.1189 + 86 bei Hieflau 2

ÖBB 52.2325 bei Radmer

ÖBB 52.7207 bei Radmer

ÖBB 52.3507 in Graz

JZ 06-019 in Spielfeld (1)

JZ 06-019 in Spielfeld (2)

GySEF 520.030 in Ebenfurth

ÖBB 69.02 in Wien (2)

CSD M 296 1031 in Wien

ÖBB 2093.01 in St. Pölten

Premierenfahrt (2)

Premierenfahrt (3)

Rendsburger Hochbrücke (116)

DSB EB 3242 in Owschlag

ÖBB 1116.100 bei Hall

Waldviertelbahn (6)

Waldviertelbahn (7)

Waldviertelbahn (8)

Waldviertelbahn (9)

Waldviertelbahn (10)

Waldviertelbahn (11)

Waldviertelbahn (12)

Waldviertelbahn (13)

Waldviertelbahn (14)

Waldviertelbahn (15)

Waldviertelbahn (16)

ÖBB 1080.13 in Garsten

Steyrtalbahn (157)

Steyrtalbahn (158)

Steyrtalbahn (159)

Steyrtalbahn (160)

Steyrtalbahn (162)

Steyrtalbahn (163)

Steyrtalbahn (164)

Steyrtalbahn (165)

Steyrtalbahn (166)

Steyrtalbahn (167)

Steyrtalbahn (168)

Steyrtalbahn (169)

Steyrtalbahn (170)

Steyrtalbahn (171)

DSB MF 5278 in Rendsburg

193 965 in Rendsburg

CD 193 294 in Rendsburg (5)

DSB MF 5080 in Rendsburg

ÖBB 1044.020 in Flirsch

ÖBB 1020.038 in Flirsch (1)

ÖBB 1020.038 in Flirsch (2)

ÖBB 1044.071 in Flirsch

ÖBB 1044.090 bei St. Anton

ÖBB 4030.308 bei St. Jodok (2)

ÖBB 1044.022 bei St. Jodok

ÖBB 1020.006 bei St. Jodok (1)

ÖBB 1020.006 bei St. Jodok (2)

ÖBB 1020.006 bei St. Jodok (3)

ÖBB 1020.009 bei St. Jodok (1)

ÖBB 1020.009 bei St. Jodok (2)

ÖBB 1110.016 bei St. Jodok

ÖBB 1020.009 + 006 b. St.Jodok

ÖBB 1020.011 bei Steinach (1)

ÖBB 1020 + 1044 in Innsbruck

ÖBB 1020.011 in Innsbruck (1)

Zfst Landeck (1)

ÖBB 1042.042 in Landeck

ÖBB 1020.038 in Landeck

ÖBB 4041.01 in Landeck

Zfst Landeck (2)

ÖBB 1020.037 bei Pettneu

Zugkreuzung in Pettneu (2)

ÖBB 1020.033 in St. Anton

ÖBB 1020.038 bei St. Anton

ÖBB 1020.030 bei St. Anton

ÖBB 1020.042 bei St. Anton

DSB MY 1138 in Nyborg

Fährhafen Nyborg (1)

Fährhafen Nyborg (2)

Fährhafen Nyborg (3)

ÖBB 86.721 + 52.798 im Gesäuse

British Rail (223)

Kohlebahn Ponferrada (34)

RENFE 242 F 2008 in San Felize

Thalys in Wuppertal (10)

DSB 3238 bei Norby

DSB 3238 bei Owschlag

DSB 3220 bei Owschlag

ÖBB und DB in Lindau

Thalys in Wuppertal (8)

Thalys in Wuppertal (9)

CD 193 978 in Rendsburg (2)

CD 193 031 in Rendsburg

Hectorrail 162.005 in Rendsbg

RTS 1206 901 in Rendsburg

Steyrtalbahn (128)

Steyrtalbahn (129)

Steyrtalbahn (130)

Steyrtalbahn (131)

Steyrtalbahn (132)

Steyrtalbahn (133)

Steyrtalbahn (134)

Steyrtalbahn (135)

Steyrtalbahn (136)

Steyrtalbahn (137)

Steyrtalbahn (138)

Steyrtalbahn (142)

Steyrtalbahn (143)

Steyrtalbahn (144)

Steyrtalbahn (146)

Steyrtalbahn (147)

Steyrtalbahn (148)

Steyrtalbahn (149)

Steyrtalbahn (150)

Steyrtalbahn (151)

Steyrtalbahn (152)

Steyrtalbahn (153)

Steyrtalbahn (154)

Steyrtalbahn (155)

Thalys in Wuppertal (7)

ÖBB 1144.234 bei Seefeld

Rendsburger Hochbrücke (100)

CD 193 984 in Rendsburg

CD 193 978 in Rendsburg (1)

EC 390 in Rendsburg

DSB 3215 in Rendsburg

Thalys in Wuppertal (6)

Steyrtalbahn (100)

Steyrtalbahn (101)

Steyrtalbahn (102)

Steyrtalbahn (103)

Steyrtalbahn (104)

Steyrtalbahn (105)

Steyrtalbahn (106)

Steyrtalbahn (107)

Steyrtalbahn (108)

Steyrtalbahn (109)

Steyrtalbahn (110)

Steyrtalbahn (111)

Steyrtalbahn (112)

Steyrtalbahn (113)

Steyrtalbahn (114)

Steyrtalbahn (115)

Steyrtalbahn (116)

Steyrtalbahn (117)

Steyrtalbahn (118)

Steyrtalbahn (119)

Steyrtalbahn (120)

Steyrtalbahn (121)

Steyrtalbahn (122)

Steyrtalbahn (123)

Steyrtalbahn (124)

Steyrtalbahn (125)

Steyrtalbahn (126)

Steyrtalbahn (127)

ÖBB 77.19 und 77.25 in Wien

Kanal von Korinth

Durch die Pyrenäen (1)

Durch die Pyrenäen (2)

Durch die Pyrenäen (3)

"Étendard" in Paris

"Capitole" in Paris

Zillertalbahn (23)

Zillertalbahn (24)

Zillertalbahn (25)

Zillertalbahn (26)

Zillertalbahn (27)

Zillertalbahn (28)

Zillertalbahn (29)

Zillertalbahn (30)

Zillertalbahn (31)

Zillertalbahn (32)

Zillertalbahn (34)

Zillertalbahn (35)

Zillertalbahn (36)

Zillertalbahn (37)

Zillertalbahn (38)

Zillertalbahn (39)

Zillertalbahn (40)

Zillertalbahn (41)

Pinzgauer Lokalbahn (14)

Pinzgauer Lokalbahn (16)

Pinzgauer Lokalbahn (17)

ÖBB 1016 027 bei Solingen

193 963 in Nova Ves u Kolina

642 323 bei Görlitz

628 611 in Bouzonville

38 1665 in der Schweiz (1)

38 1665 in der Schweiz (2)

38 1665 in der Schweiz (3)

41 105 in Simpelveld

Umleiterzüge (237)

Umleiterzüge (238)

Umleiterzüge (239)

Umleiterzüge (240)

Umleiterzüge (241)

ÖBB 1080.02 in Attnang (1)

ÖBB 1080.02 in Attnang (2)

ÖBB 1189.08 in Attnang (2)

ÖBB 1189.08 in Attnang (3)

ÖBB 1189.08 in Attnang (4)

CSD 556.0506 in Gmünd/NÖ (3)

"Vindobona" in Schwarzenau (2)

ÖBB 5041 in Drösing

Stahlwerk Donawitz (12)

Stahlwerk Donawitz (13)

Stahlwerk Donawitz (14)

Stahlwerk Donawitz (15)

Stahlwerk Donawitz (16)

Stahlwerk Donawitz (17)

Stahlwerk Donawitz (18)

Stahlwerk Donawitz (19)

Werksbahn Schöller-Bleckmann 1

Werksbahn Schöller-Bleckmann 2

Werksbahn Schöller-Bleckmann 3

Werksbahn Schöller-Bleckmann 4

ÖBB 52.7597 in Hieflau

ÖBB 52.836 in Hieflau

Zfst Straßhof (1)

ÖBB 52.1238 in Straßhof

ÖBB 52.3817 in Straßhof

ÖBB 52.4557 in Straßhof

ÖBB 52.7629 in Straßhof

Zfst Straßhof (2)

ÖBB 638.1677 in Wels

ÖBB 638.3264 in Passau

ALCO RS3 No. 471 in Reading/PA

ALCO PA 1-19 in Pittsburgh/PA

"Crusader" in Philadelphia/PA

C&O No. 614 in Pittsburgh/PA

UP 8444 bei Hermosa/WY

Begegnung in Salida

CN 6078 + 6245 bei Montreal

Besuch in Willard/Ohio

British Rail (220)

British Rail (221)

British Rail (222)

Ponferrada-Villablino

RENFE 141 F-2251 bei Miranda

Brünigbahn (16)

Eb 2/4 35 bei Koblenz/CH

Reise nach Polen 1975 (1)

Reise nach Polen 1975 (2)

Reise nach Polen 1975 (3)

Reise nach Polen 1975 (4)

Reise nach Polen 1975 (5)

Reise nach Polen 1975 (6)

Reise nach Polen 1975 (7)

BBÖ 38 2052 in Wien

NS 4105 in Hengelo

BBÖ 1082.01 am Arlberg (1)

BBÖ 1082.01 am Arlberg (2)

British Rail (217)

British Rail (218)

British Rail (219)

ÖBB 1020.38 in St. Anton

SBB Ae 4/7 11001 in Luzern

Pündericher Hangviadukt (18)

ST 8477 bei Geuensee (1)

ST 8477 bei Geuensee (2)

Dampf in Griechenland (1)

Dampf in Griechenland (2)

RENFE 462F 0401 in Valencia

PKP Tp2-82 in Bydgoszcz

SNCB 1604 in Lövenich

PKP Pd5-7 in Gnesen

PKP Od2-42 in Gnesen

03.10 bei Preßbaum (2)

Caltrain in San Francisco

Güterzug am Donner Pass (1)

ICE North America Tour (1)

ICE North America Tour (2)

Amtrak in San Clemente

Metrolink in San Clemente

Güterzug am Donner Pass (2)

Güterzug am Donner Pass (3)

Amtrak am Donner Pass

CFR 62-1201 in Sibiu

CFR VT 78 in Sibiu

CFR 60 in Cluj

Durch das Apuseni-Gebirge (1)

Durch das Apuseni-Gebirge (2)

CFR 60 in Ciucea

SJ 1188 in Abisko

LKAB Dm 3 in Abisko

JZ 25-033 in ?

RENFE 141 F in San Felices

CP 213 in Porto

SNCF 141R in Théoule-sur-Mer 1

SNCF 141R in Théoule-sur-Mer 2

SNCF 141R in Théoule-sur-Mer 3

SNCF 231 G 81 in Noyelles

AL ZZr-11 in Luxembourg (2)

SNCF 040 D 339 in Metz

SNCF 141 TA 542 in Longwy

SNCF 150 B 549 inSarreguemines

SNCF + CSD bei Rathen

ÖBB 42.2517 in Mürzzuschlag

Dampf in der Ukraine (1)

Dampf in der Ukraine (2)

Dampf in der Ukraine (3)

Dampf in der Ukraine (4)

Dampf in der Ukraine (5)

Dampf in der Ukraine (6)

Dampf in der Ukraine (7)

Dampf in der Ukraine (8)

Dampf in der Ukraine (9)

Dampf in der Ukraine (10)

Dampf in der Ukraine (11)

Dampf in der Ukraine (12)

Dampf in der Ukraine (13)

Dampf in der Ukraine (14)

Dampf in der Ukraine (15)

Dampf in der Ukraine (16)

Dampf in der Ukraine (17)

Dampf in der Ukraine (18)

CD 388 025 bei Königstein

CD 388 021 bei Rathen

CD 383 019 in Leipzig

ÖBB 1044.040 bei Schwaz

ÖBB 78.617 bei Gstatterboden

RENFE 230-2133 in Arahal (1)

RENFE 230-2133 in Arahal (2)

SNCB 5507 + 5529 bei Clervaux

SNCB 5510 in Luxembourg

GKB 372 in Graz (3)

BBÖ 1029.02 bei Bad Aussee

Schneepflugeinsatz (11)

PKP M62M-010 bei Kamieniec

![AL 8316 in Metz (1) AL 8316, eine T 17 der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen (Societe Alsacienne de Constructions Mecaniques [SACM] Graffenstaden, Baujahr 1908) im Depot Metz-Sablon. Die T 17 waren Verbunddampflokomotiven der Bauart de Glehn. Sie orientierten sich an den Fahrzeugen der Ostbahn in Frankreich. Ausgestattet waren sie mit zwei Grafenstader Drehgestellen mit Außenrahmen, einem Stehkessel der Bauart Belpaire, vom Dampfdom nach unten führenden Frischdampfrohren, einem verstellbaren Blasrohr und einem Kipprost. Sie waren in der Lage, einen 200 Tonnen schweren Zug über eine Strecke mit leichter Steigung mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h zu ziehen. Ihre zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug 90 km/h. Ab 1938 wurden sie bei der SNCF als Reihe 1-232.TB bezeichnet. (1937) <i>Foto: RVM-Filmstelle Berlin (Maey)</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/108961_x.jpg)

AL 8316 in Metz (1)

AL 8316 in Metz (2)

AL 8427 in Sarreguemines

SNCF 1-232 TC 404 in Wœrth

AL 8601

Bahnhof Bettembourg

BBÖ 110.500 in Roppen

92 1109 in Aussig

NS 4905 in Tilburg

S-Bahn Warschau (4)

SNCF 130 TB 708 in Sarrebourg

SBB-Cargo 193 061 in Wuppertal

BLS Cargo 475 421 in Talhausen

BLS Cargo 475 421 b. Talhausen

150 J. Nationalbahn Schweiz -1

150 J. Nationalbahn Schweiz -2

SNCB 204 003 + 204 004 in Köln

AL 1348

AL 2315 in Saarbrücken (2)

AL 2329 in Luxembourg

AL 5668 in Luxembourg

SNCF 1-230 G 106 in Thionville

Thalys in Wuppertal (5)

An der Loreley (2)

ÖBB 1293 184 bei Mainz

Thalys in Wuppertal (4)

Thalys bei Haan

52 8099 in Ebersbach

Thalys in Wuppertal (3)

Di 3 in Norwegen (8)

Di 6 in Norwegen (1)

Di 3 in Norwegen (9)

Di 3 in Norwegen (10)

Di 4 in Norwegen (1)

Di 3 in Norwegen (11)

Di 3 in Norwegen (12)

Di 3 in Norwegen (13)

Di 4 in Norwegen (2)

Di 6 in Norwegen (2)

Di 6 in Norwegen (3)

Di 6 in Norwegen (4)

DSB 3219 in Hamburg

Hannover-Messe 1956 (2)

Hannover-Messe 1957 (2)

Hannover-Messe 1957 (3)

Hannover-Messe 1956 (3)

Hannover-Messe 1961 (5)

99 271 in Luxemburg

Thalys in Wuppertal (1)

Thalys in Wuppertal (2)

Dunetalviadukt (7)

ÖBB 1016.048 bei Langwied

ÖBB 1116.246 bei Seefeld

ÖBB 1020.13 in Matrei

ÖBB 1010.010 bei Saalfelden

ÖBB 1020.006 in Saalfelden (1)

Lokzug in Saalfelden

SNCB 9887 in Dresden

SNCB 6205 in Dresden (2)

SNCF 3-230 F 684 in Posen

SNCF I 230-A-403 bei Rathen

CSD E 669 1241 bei Mohelnice

CSD T 478 1041 bei Ramzova

CSD T 478 2068 in Ramzova

23 058 in Kreuzlingen (1)

23 058 in Kreuzlingen (2)

23 058 in Konstanz

23 058 in Kreuzlingen (3)

23 058 in Kreuzlingen (4)

23 058 in Siegershausen (1)

23 058 in Siegershausen (2)

23 058 in Siegershausen (3)

SNCF I 150-D-204 in Chemnitz

SNCF 230-960 in Dresden

CD 193 024 in Berlin

75 297 in Kreuzlingen (2)

PKP Pt31 auf der Ostbahn

Rhätische Bahn (2)

Rhätische Bahn (3)

ÖBB 1016.042 bei Klais

Schneepflugeinsatz (10)

ÖBB 2068.056 in Musau

ÖBB 2068.056 bei Unterletzen

75 417 in Schaffhausen (3)

018 323 in Nijmegen (2)

KUK 232-037 in Strzegom

PKP Pn12-11 in Wien

Dampf in Südafrika (77)

Dampf in Südafrika (78)

Dampf in Südafrika (79)

Dampf in Südafrika (80)

Dampf in Südafrika (81)

Dampf in Südafrika (82)

Dampf in Südafrika (83)

Dampf in Südafrika (84)

Dampf in Südafrika (85)

Dampf in Südafrika (86)

Dampf in Südafrika (87)

Dampf in Südafrika (88)

Dampf in Südafrika (89)

Dampf in Südafrika (90)

Dampf in Südafrika (91)

Dampf in Rhodesien (1)

Dampf in Rhodesien (2)

Dampf in Rhodesien (3)

Dampf in Rhodesien (4)

Dampf in Rhodesien (5)

Dampf in Rhodesien (6)

Dampf in Rhodesien (7)

Dampf in Rhodesien (8)

Dampf in Rhodesien (9)

Dampf in Rhodesien (10)

Dampf in Rhodesien (11)

Dampf in Rhodesien (12)

Dampf in Rhodesien (13)

Erzbergbahn (179)

ÖBB 2045.06 bei Lasberg

ÖBB 5081 bei Lasberg

JZ 66-001 + E 10 108

03.10 bei Preßbaum (1)

SBB Ae 3/6 II in Schaffhausen

75 1012 bei Beringen (1)

75 1012 bei Beringen (2)

BDe 4/4 111 in Porrentruy

SBB 482 002 in Solingen

BR 232 in Polen (1)

BR 232 in Polen (2)

BR 232 in Polen (3)

BR 232 in Polen (4)

BR 232 in Polen (5)

BR 232 in Polen (6)

ÖBB E 45 in Innsbruck

British Rail (216)

Dampf in China (78)

Dampf in China (79)

"Flèche d’Or" (4)

SNCF 141 R 1264 in Calais

SNCF 141 R 50 in Calais

SNCF 231 E 40 in Calais

SNCF 141 TC 273 in Paris

03 1087 bei Purkersdorf

Eisenbahn in Israel (1)

Eisenbahn in Israel (2)

Eisenbahn in Israel (3)

Eisenbahn in Israel (4)

Eisenbahn in Israel (5)

Eisenbahn in Israel (6)

Eisenbahn in Israel (7)

Eisenbahn in Israel (8)

Eisenbahn in Israel (9)

Eisenbahn in Israel (10)

Eisenbahn in Israel (11)

Eisenbahn in Israel (12)

Eisenbahn in Israel (13)

Eisenbahn in Israel (14)

Eisenbahn in Israel (15)

Eisenbahn in Israel (16)

Eisenbahn in Israel (17)

Eisenbahn in Israel (18)

Eisenbahn in Israel (19)

Eisenbahn in Israel (20)

Eisenbahn in Israel (21)

Eisenbahn in Israel (22)

Eisenbahn in Israel (23)

Eisenbahn in Israel (24)

Eisenbahn in Israel (25)

Eisenbahn in Israel (26)

Eisenbahn in Israel (27)

Eisenbahn in Israel (28)

SNCB 64.078 in Antwerpen

NS ICNG bei Möttingen

Metrans 386 030 in Vollmerz

Dampflokfestival Benesov (1)

Dampflokfestival Benesov (2)

Dampflokfestival Benesov (3)

Dampflokfestival Benesov (4)

Dampflokfestival Benesov (5)

Dampflokfestival Benesov (6)

Dampflokfestival Benesov (7)

SNCF 231 K 27 in Boulogne

Umleiterzüge (209)

Umleiterzüge (210)

Umleiterzüge (211)

Umleiterzüge (212)

Umleiterzüge (206)

Umleiterzüge (208)

ÖBB 95.108 in Wien

ÖBB 52.6967 in Wien

ÖBB 77.79 in Wien

ÖBB 52.7210 in Wien

ÖBB 52.7073 in Wien

MAV-Triebwagen in Wien

Bière–Apples–Morges

British Rail (211)

British Rail (212)

British Rail (213)

British Rail (214)

British Rail (215)

Dampf in Südafrika (76)

TCDD 44.069 + 56.512 b. Egidir

TCDD 56.122 in Süngütasi

SNCF 140 C 246 bei Verdun

Dampf in Portugal (8)

ÖBB 52.5052 in Leoben

British Rail (209)

![British Rail (210) BR 90612 (eine War Department [WD] "Austerity" 2-8-0) fährt mit einem Güterzug durch Grantham. Die WD/8 war eine Güterzuglok, die 1943 für den Kriegseinsatz konzipiert wurde. Von ihr wurden 935 Stück gebaut, was sie zu einer der meistproduzierten britischen Dampflokomotiven macht. Die im Januar 1944 in Dienst gestellte 90612 wurde am 1. März 1964 ausgemustert. (29.06.1961) <i>Foto: Robin Fell</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/103192_x.jpg)

British Rail (210)

ÖBB 52.1098 in Wien

RENFE 141 F 2231 in Zaragoza

Umleiterzüge (205)

Umleiterzüge (200)

Umleiterzüge (201)

Umleiterzüge (202)

Umleiterzüge (203)

Umleiterzüge (204)

Umleiterzüge (198)

Umleiterzüge (199)

PKP Ti1-15

SNCF 231 G in Paris

SNCF 050 TE 524 in Calais

NSB 229 in Voss

British Rail (204)

ÖBB 91.118 in Mürzzuschlag

ÖBB 75.763 in Wien

CFL 5516 in Belval

TCDD 33.023 in Aydin

British Rail (205)

British Rail (206)

British Rail (207)

SNCB 53.045 in Antwerpen

Verschnaufpause

Jærbanen

British Rail (208)

Lokzug in Kehl (1)

Lokzug in Kehl (2)

VR No. 840

VR Triebwagen Dm4

VR No. 772

DSB My 1110 in Gedser

DSB 482 in Gedser

ÖBB 57.295 in Donawitz

ÖBB 95.121 in Donawitz

185 098 + 185 132 bei Faido

Umleiterzüge (192)

British Rail (202)

![British Rail (203) BR 60024 (ex London and North Eastern Railway [LNER], class A 4, Baujahr 1936) fährt mit einem Schnellzug aus Gleneagles in der Council Area Perth and Kinross in Schottland. (25.08.1965) <i>Foto: Robin Fell</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/102683_x.jpg)

British Rail (203)

CP E 202 in Samarda

Millwaukee No.261 in Tobyhanna

Dampf in Südafrika (75)

ÖBB 1020.44 bei Seefeld

ÖBB 1016.010 in München

ÖBB 1016.023 bei Haspelmoor

British Rail (200)

British Rail (201)

TCDD 56.550 in Izmir

SBB 482 023 in Weinheim

SBB 193 110 + 167 in Weinheim

ÖBB 1116.153 in Weinheim

ÖBB 1116.153 bei Lützelsachsen

CSD 556.0506 in Weischlitz

E 22 bei Hall in Tirol

03.10 bei Wien

59 043 bei Wiener Neustadt

185 557 bei Ottersweier (1)

185 557 bei Ottersweier (2)

ÖBB 1110.26 in Lindau

FS 432.022 am Brenner

FS 556 in Meran

ÖBB 1020.40 in Bregenz

SNCF X 2720 in Saarbrücken

ÖBB 52.4558 bei Annenheim

Kriegsende 1945 (81)

Eisenbahn in Irland (5)

Eisenbahn in Irland (6)

Eisenbahn in Irland (7)

Eisenbahn in Irland (8)

Eisenbahn in Irland (9)

Eisenbahn in Irland (10)

Überführung der 001 202

Dampf in Finnland

Schnellzug bei Calais (2)

ÖBB 1189.02 in Passau

ÖBB und DB in Reutte

Schlossbachgrabenbrücke (1)

260 430 + SBB Dm 2/4 in Singen

403 001 in Neuchatel (1)

403 001 in Neuchatel (2)

403 001 bei Gümmenen

Gläserner Zug (80)

Gläserner Zug (81)

British Rail (199)

British Rail (198)

ÖBB 92.2267 in Selzthal

ÖBB 1293.087 bei Leutesdorf

SUBAG Lok 109

RTC 106 bei Brixlegg

SBB RAm TEE in Amsterdam (2)

SBB 482 025 in Wuppertal (1)

SBB 482 025 in Wuppertal (2)

ÖBB 42.2708 in Mürzzuschlag

ÖBB 52.3943 in Hieflau

ÖBB 86 und 52 im Gesäuse

35 348'' in Eger

DB-Cargo in Polen

Zugkreuzung Katy Wroclawskie

BBÖ 57 201 in Selzthal

SBB-Cargo 193 bei Hilden

Akiem 37017 bei Hilden

ÖBB 1293.036 bei Oberwesel

ÖBB 1116.282 bei Oberwesel

Wagenreinigung (11)

Nr. 100.000

British Rail (191)

British Rail (192)

British Rail (193)

British Rail (194)

British Rail (195)

British Rail (196)

British Rail (197)

ÖBB 657.2295 in Salzburg

Dampf um Telgárt (1)

Dampf um Telgárt (2)

Dampf um Telgárt (3)

Dampf um Telgárt (4)

Dampf um Telgárt (5)

Dampf um Telgárt (6)

Dampf um Telgárt (7)

Dampf um Telgárt (8)

Dampf um Telgárt (9)

Dampf um Telgárt (10)

Dampf um Telgárt (11)

Dampf um Telgárt (12)

Dampf um Telgárt (13)

Dampf um Telgárt (14)

Dampf um Telgárt (15)

Dampf um Telgárt (16)

Dampf um Telgárt (17)

Dampf um Telgárt (18)

Dampf um Telgárt (19)

Dampf um Telgárt (20)

Dampf um Telgárt (21)

Dampf um Telgárt (22)

Dampf um Telgárt (23)

Dampf um Telgárt (24)

Dampf um Telgárt (25)

Dampf um Telgárt (26)

Dampf um Telgárt (27)

Dampf um Telgárt (28)

British Rail (190)

SBB Ae 6/6 11441 in Flüelen

Bahnhof Paris-Reuilly

Dampf in Indien (9)

SBB Re 4/4 II bei Steinen

Autoreisezug (20)

Autoreisezug (21)

British Rail (189)

ÖBB 52.855 in Eisenerz

PKP Oi2-12 in Inowroclaw (2)

Dampf in Südafrika (74)

SNCF 141 R 506 in Boulogne

SNCF 141 R bei Boulogne

SNCF 141 R 309 in Boulogne

SNCF 241 P in Belfort

"Flèche d’Or" (3)

SNCF 241 P 29 in Brest

SNCF Autorail in Boulogne

NORD 4.424 in Boulogne

SNCF 040 D in Calais

SNCB 64.020 in Oudenaarde

SNCB 81.503 in Verviers

TCDD 56.125 bei Havza (1)

TCDD 56.125 bei Havza (2)

TCDD 57.025 in Izmir

TCDD 45.044 bei Ladik (2)

TCDD 46.052 bei Afyon

B&O 1445 in Chicago

SNCB 81.019

ÖBB 3071.02 in Wien

Ausfahrt aus Wien FJB

SNCF 242 TA 625 in Strasbourg