Alle Bilder zum Thema Ausland - Seite 2 von 6

Seite: zurück 1 2 3 4 5 6 weiter

5267 Bilder gefunden.

NS 9222 in Amsterdam (1)

NS 9222 in Amsterdam (2)

ICE 4 in der Schweiz

186 104 + 186 110 in Offenburg

650 151 bei Plesna

Rendsburger Hochbrücke (87)

ICE bei Faulensee/CH

ICE bei Interlaken/CH

Gotthardbahn (5)

Wengernalpbahn (1)

Zentralbahn (ZB) -1

Zentralbahn (ZB) -2

Brienzer Rothorn-Bahn (1)

Brienzer Rothorn-Bahn (2)

Brienzer Rothorn-Bahn (3)

Brienzer Rothorn-Bahn (4)

Brienzer Rothorn-Bahn (5)

BMC 2000-01

MThB in Konstanz

NS 2206 + 2204 bei Nijmegen

NS 2502 in Arnheim

NS 1148 in Arnheim

Schrankenwärterin bei Poznan

PKP Pt47-1 in Poznan (1)

PKP Pt47-1 in Poznan (2)

PKP Tr203-302 in Poznan (1)

PKP Tr203-302 in Poznan (2)

PKP 203-357 in Jarotschin

PKP Tr203-436 in Gniezno (2)

Bw Poznan (2)

PKP Ty2-344 in Poznan (2)

PKP Ty43-122 in Poznan

PKP Ty43-126 in Poznan (2)

PKP Ty43-126 in Poznan (3)

PKP Ty43-65 in Poznan

PKP Ty43-94 in Poznan

PKP Ty 45-363 in Poznan

PKP Ty5-1 in Poznan (3)

PKP Ty5-1 in Poznan (4)

PKP Ty5-1 in Poznan (5)

PKP Ty5-30 in Poznan

PKP Ty5-45 in Poznan (1)

PKP Ty5-45 in Poznan (2)

CD 193 682 in Owschlag

Rangierdienst in Basel (1)

Rangierdienst in Basel (2)

CD 193 682 in Rendsburg (2)

CD 193 682 in Jübek

CD 193 682 in Rendsburg

Rendsburger Hochbrücke (81)

Rendsburger Hochbrücke (82)

ÖBB 57.601 in Mürzzuschlag

Rendsburger Hochbrücke (77)

Rendsburger Hochbrücke (78)

ÖBB 770.95 in Kienberg

ÖBB 598.02 in Kienberg-Gaming

CD 372 014 in Halle/S

Touropa-Sonderzug in Luzern -1

CD 193 294 in Owschlag

DSB 5080 in Owschlag

Rendsburger Hochbrücke (75)

VT 95 in Wiltz/CFL

DSB 5091 bei Owschlag

Hectorrail in Owschlag

193 684 in Owschlag

DSB IC 3 bei Boklund

SNCB 12.004 bei Aarschot

TCDD 44.018 in Egirdir

TCDD 57.006 in Izmir

CFL 55xx in Luxembourg (2)

ÖBB 52.4550 in Mürzzuschlag

ÖBB 1116.250 bei Grainau

ÖBB 1016 + 1216 bei Klais

ÖBB 1216.019 bei Vaterstetten

Erzzug bei Hieflau

Crooked River Bridge (1)

Crooked River Bridge (2)

BNSF bei Portland/Oregon

Dampf in Brasilien (1)

Dampf in Indien (7)

British Rail (150)

Dampf in Südafrika (63)

Dampf in Südafrika (64)

Dampf in Südafrika (65)

Dampf in Südafrika (66)

Dampf in Südafrika (67)

Dampf in Südafrika (68)

Dampf in Südafrika (69)

Rendsburger Hochbrücke (59)

CD 193 290 in Rendsburg (2)

Rendsburger Hochbrücke (55)

British Rail (148)

British Rail (149)

RENFE 141 F 2223 bei Burgos

Rendsburger Hochbrücke (51)

Rendsburger Hochbrücke (52)

CD 193 290 in Rendsburg (1)

Rendsburger Hochbrücke (45)

Rendsburger Hochbrücke (47)

EC 174 in Rendsburg

SNCF 141 R 1340 in Nantes

SNCF 231 D 548 bei Le Croisic

FS 741+740 in Borgo a Mozzano

FS 741 + 740 bei Fornaci

FS 741 + 740 bei Diecimo

FS 741.120 bei Poggio

ÖBB 1110.06 in Kaltenbrunn

ÖBB 1245.08 bei Klais

Kalksteinbahn Sprimont/B (1)

Kalksteinbahn Sprimont/B (2)

E 45 104 in Innsbruck (4)

E 45 104 in Innsbruck (5)

E 45 201 in Landeck (1)

E 45 201 in Landeck (2)

Dampf in Südafrika (60)

Dampf in Südafrika (61)

Dampf in Südafrika (62)

British Rail (147)

Rhb 107 + 108 in Landquart

PKP Ty4-13 in Pieski

PKP Ty4-25 in Bydgoszcz

British Rail (143)

British Rail (144)

British Rail (145)

British Rail (146)

BR 18000 in Basel

SBB 1101 in Basel Bad Bf

SBB 2974 bei Ranzo S. Abbondio

Depot Rotterdam-Feijenoord

NS 3753 in Rotterdam

NS 4408 in Rotterdam

NS 4514 in Tilburg

NS 4710 in Eindhoven

NS 5020 in Venlo

NS 6304 in Maastricht

RTM 36 in Steenbergen

RTM 54 bei Rotterdam

SNCF BB 12068 in Basel

Bergens-Ekspressen (1)

Bergens-Ekspressen (2)

NSB-Lok in Honefoss

Gornergratbahn

PRR 4262 in Boston

SBB Re 6/6 11610 bei Sisikon

SBB Re 6/6 11683 b. Gurtnellen

TCDD 56 + 44 bei Egirdir (1)

TCDD 56 + 44 bei Egirdir (2)

Sullivan's Curve im Cajon Pass

DSB MX 1030 in Aarhus

DSB MA 461 in Aarhus (2)

MThB 5810 bei Rottweil

SNCB 2554 in Venlo

SETG 193 219 bei Lüneburg

Railjet in Nonnenhorn

ÖBB 1116.050 in Lindau

In Memoriam: Bf Lindau-Reutin

ÖBB 4024.030 in Lindau

ÖBB 1116.203 in Lindau

ÖBB 4023-001 in Lindau

ÖBB 1144.055 in Lindau

FO 3 in Andermatt

SNCF 141 R 375 bei Saargemünd

SNCF 141 R 375 in Saargemünd

SNCF 230 F 600 in Saargemünd

SNCF 140 C 129 in Saargemünd

SNCF 230 F 359 in Saargemünd

ÖBB 1116.080 bei Westendorf

ÖBB 1116.264 in Brixlegg

ÖBB 1016 + 1116 b. Kaltenbrunn

British Rail (142)

SNCB 1.012 in Bruxelles Midi

SNCF 231 E 2 in Bruxelles Midi

British Rail (141)

ÖBB 1116.036 in München

ÖBB 1116.080 in München (1)

UP 8444 bei Harriman, WY

SNCF 141 R in Villefranche

N&W No. 611 bei Bluefield, WV

NS 7736 in Alkmaar

NS 7736 in Bergen aan Zee

NS 7736 in Bergen

Erzbergbahn (170)

SNCF 232 S 002 in Paris

BDZ 16 bei Veliko Tarnovo

AL 8412 bei Villé/Elsaß

DSB MO 1835 in Hamburg

Lok für Indonesien

SNCF 040 D in Hausbergen

SNCF 242 TA 20 bei Bischwiller

TCDD 56.524 bei Usak

TCDD 45.033 in Ladik

TCDD 56.385 bei Zonguldak

UP 4023 in Cheyenne (2)

SNCF 141 R 289 bei Strasbourg

SNCF 141 R 173 bei Strasbourg

SNCF X 2700 bei Strasbourg

SNCF 242 TA 52 bei Strasbourg

SNCF 242 TA 13 in Strasbourg

SNCF 140 C 65 in Strasbourg

SNCF BB 13006 in Strasbourg

SNCF 242 TA 627 in Strasbourg1

SNCF 242 TA 627 in Strasbourg2

SNCF X 3710 in Strasbourg

TEE "Edelweiss" in Strasbourg

NS 193 759 bei Griendtsveen/NL

NS 193 766 bei Griendtsveen/NL

SBB 482 010 b. St. Goarshausen

SAR 14 CR + GEA bei Elginbank

NKP No. 765 in Ohio

Über den Cajon-Pass

ÖBB 1018.03 in Passau

TCDD 44.062 in Izmir

DSB MA 469 in Flensburg

52.3316 + 93.1455 bei Bergern

52.3316 + 93 in Hausruck (4)

Technikmuseum Berlin (9)

British Rail (135)

British Rail (136)

British Rail (137)

British Rail (138)

British Rail (139)

British Rail (140)

Rendsburger Hochbrücke (35)

ÖBB 88.003 in Mürzzuschlag

CFR 150.169 in Piatra Neamt

SBB Be 4/6 in Schaffhausen

CD 193 289 bei Schöna

CD 372 013 bei Schöna

Canadian Pacific (2)

TEE 19 in Brüssel

Erzbergbahn (169)

British Rail (134)

Culemeyer (274)

SETG Lok 6 in Salzburg

Eisenbahnunfall Langenwang

CSD 556.0506 bei Gmünd/NÖ (5)

ÖBB 1216.019 in München

ÖBB 1116.041 in München

ÖBB 1116.029 in Aßling/Obb

ÖBB 1116.141 in München

CSD 387 in Prag

Moldaubrücke in Prag (4)

Über den Dächern von Rendsburg

ÖBB 1020.37 in Leogang

ÖBB 1020.37 bei St. Johann

ÖBB 1670.09 bei Kitzbühel

Georgetown Loop Railroad

Transalpin bei Taxenbach

ÖBB 78.623 bei Kastenreith

Probefahrt für Pakistan

SBB Ae 6/6 11401 in Brunnen

23 039 in Nijmegen/NL (1)

"Big Boy" is back (5)

ÖBB 1042.617 in Oberdrauburg

UP 4023 in Cheyenne (1)

"Daylight" 4449 (7)

TEE "Parsifal" in Düsseldorf 1

ÖBB 1144.045 bei Diemendorf

DSB MO in Padborg

57 2610 in Norwegen

ÖBB 42.2393 in Wien

ÖBB 52.855 in Bischofshofen

E 94 006 in Völs (3)

E 94 006 in Völs (4)

BBÖ E 12 in St. Pölten

BBÖ E 8 in St. Pölten

Dampf in Südafrika (58)

Großhesseloher Brücke (4)

ÖBB 53.7102 in Amstetten

ÖBB 454.417 in Wien

PKP und DB in Berlin

SNCB 205.003 in Köln

E 45 09 in Attnang-P. (1)

E 45 09 in Attnang-P. (2)

E 88 204 in Attnang-Puchheim 1

E 88 204 in Attnang-Puchheim 2

ÖBB 1144.221 in Aßling

ÖBB 1116.251 bei Raubling

MZ 1457 in Padborg

Lost Places (5)

ÖBB 1216.013 in München

TE-5534 in Kaliningrad

Dampf in Japan (1)

"Daylight" 4449 (6)

Steckengeblieben (31)

NP 765 in Gilman/Ill.

UP 3985 bei De Soto/Miss.

150 Jahre ÖBB (3)

CFL 55xx in Luxembourg (1)

CN 6218 bei Corbyville

Upps ! (45)

UP 4010 bei Hermosa

01 1100 bei Unter Purkersdorf

Dampfabschied in den USA

CD 193 294 in Dresden

150 Jahre Pustertalbahn

E 22 107 in Bludenz (2)

E 45 104 in Bludenz (2)

E 45 231 (BBÖ 1170.231) -1

E 45 231 (BBÖ 1170.231) -2

E 61 103 (BBÖ 1070.103) -1

E 61 103 (BBÖ 1070.103) -2

Boston & Albany Railroad

NYNH&H No. 1409 in Boston

ÖBB 1116.264 in München

S-Bahn Warschau (1)

S-Bahn Warschau (2)

S-Bahn Warschau (3)

Unfall auf der Ostbahn (1)

35 353'' in Polen

Mariazellerbahn (21)

Mariazellerbahn (22)

E 88 219 in Bludenz (1)

E 88 219 in Bludenz (2)

ET 30 02 in Bludenz (1)

ET 30 02 in Bludenz (2)

E 45 104 in Bludenz (1)

ÖBB 1020.14 in Bludenz

100 Jahre Arlbergbahn (1)

100 Jahre Arlbergbahn (2)

100 Jahre Arlbergbahn (3)

100 Jahre Arlbergbahn (4)

100 Jahre Arlbergbahn (5)

100 Jahre Arlbergbahn (6)

ÖBB 1044 + 1020 in Wald a.A.

ÖBB 1110.09 in Wald a.A.

ÖBB 1020.28 in Wald a.A.

ÖBB 1020.15 in Wald a.A.

100 Jahre Arlbergbahn (7)

100 Jahre Arlbergbahn (8)

ÖBB 4010.29 in Langen a.A.

100 Jahre Arlbergbahn (9)

Dampf in Bulgarien (5)

Dampf in Bulgarien (6)

Dampf in Bulgarien (7)

Dampf in Bulgarien (8)

Dampf in Bulgarien (9)

Dampf in Bulgarien (10)

Dampf in Bulgarien (11)

Dampf in Bulgarien (12)

Dampf in Bulgarien (13)

Dampf in Bulgarien (14)

Dampf in Bulgarien (15)

Dampf in Bulgarien (16)

Dampf in Bulgarien (17)

Dampf in Bulgarien (18)

Dampf in Bulgarien (19)

Dampf in Bulgarien (20)

Dampf in Bulgarien (21)

PKP 370 010 in Berlin

ÖBB 1216.020 bei Grainau

ÖBB 1216.020 bei Klais

ÖBB 1116.146 bei Plattling

ÖBB 1116.153 bei Trudering

CD 193 293 in Hamburg

Werbelok (76)

ÖBB 1116.123 bei Uffing

ÖBB 1144.240 bei Otterfing

DSB My 1107 in Flensburg

BDZ 15.142 in Plovdiv

BDZ 14.35

SNCF 242 TA 1 in Kehl (1)

SNCF 242 TA 1 in Kehl (2)

SNCF BB 63722 in Kehl

SNCF BB 63726 in Kehl

SNCF XR 8325 in Bübingen

DSB My 1144 in Flensburg

DSB IC3 in Rendsburg

Rendsburger Hochbrücke (20)

Rendsburger Hochbrücke (21)

ÖBB 1116.249 in München

Rendsburger Hochbrücke (14)

ARBED-Werklok (1)

ARBED-Werklok (2)

ARBED-Werklok (3)

ARBED-Werklok (4)

ARBED-Werklok (5)

ARBED-Werklok (6)

ARBED-Werklok (7)

ARBED-Werklok (8)

ARBED-Werklok (9)

ARBED-Werklok (10)

Railjet bei Assling

ÖBB 1116.077 bei Gronsdorf

ÖBB 1116.279 bei Hattenhofen

Fahrbare Auswaschanlage

Dampf in Portugal (4)

British Rail (133)

E 22 002 in Landeck

E 89 102

Railjet in München (2)

British Rail (127)

![British Rail (132) Class A4 der ehemaligen britischen London and North Eastern Railway (LNER) No. 60031 (ex LNER 4497 "Golden Plover" [dt. Goldregenpfeifer]) mit einem Sonderzug auf der 1X50 Scottish Rambler No. 4 Railtour im Bahnhof Galashiels in der schottischen Region Scottish Borders. (18.04.1965) <i>Foto: Robin Fell</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/78565_x.jpg)

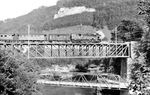

British Rail (132)

ÖBB 4030 in Klais (2)

ÖBB 1245.532 bei Klais

ÖBB 1670.02 bei Klais

ÖBB 1020.15 bei Mittenwald (1)

SNCB 64.147 in Ath

SNCF 150 X 1957

TCDD 56.359 + 46.223 vor Sdz

TCDD 56.301 bei Eskipazar

British Rail (131)

British Rail (86)

41 018 bei Attnang-Puchheim -1

41 018 bei Attnang-Puchheim -2

41 018 bei Ottnang-Wolfsegg

41 018 bei Hausruck

41 018 in Hausruck

41 018 in Eberschwang

41 018 in Schärding (1)

41 018 in Schärding (2)

52 + 93 bei Attnang-Puchheim

52.3316 + 93 bei Hausruck

52.3316 + 93 in Hausruck (1)

52.3316 + 93 in Hausruck (2)

52.3316 + 93 in Hausruck (3)

Schöne Eisenbahnwelt (11)

03.10 in Linz/Donau

ÖBB 86.782 bei Radmer

SBB-Cargo 193 520 bei Gruiten

Rückführloks

SBB-Cargo 193 520 in St. Goar

BLS 502 in Kaub

SBB-Cargo 482 028 bei Mainz

SBB 193 260 bei Immigrath

kkStB 1060.004

E 22 001 in Bludenz

E 22 107 in Bludenz

E 45 104 in Innsbruck (1)

E 45 104 in Innsbruck (2)

E 45 104 in Innsbruck (3)

E 45 02 in Attnang

ÖBB 1116.002 bei Vaterstetten

ÖBB 1116.067 bei Aßling

BLS 418 in Oberwesel

Europorte 0004 006 bei Altheim

SBB 482 004 bei Schleißweiler

Bahnhof Étampes/SNCF

Viadukt bei Chaumont

ÖBB 1216.016 in München

ÖBB 38.4102 in Wien

Schnellzug bei Calais (1)

SNCF 141 R 589 bei Calais

SNCF 141 bei Caffier

Bw Nizza

2x 141 R in Aubagne

Bw Dole

SNCF 141 R 191 in Besancon (1)

SNCF 141 R 191 in Besancon (2)

SNCF 141 R 299 bei Laon

ÖBB 1116.204 in München

ÖBB 1116.072 bei Plattling

GySEV 1116.061 in Grafing

SNCF BB 22204 in Andance

SNCF CC 7134 bei Andance

FS E 428 bei Bozen

FS 740 293 bei Meran

SBB De 4/4 bei Bischofzell

B&Q 7154 in Cumberland

SNCB 53.060 in Charleroi (1)

SNCB 53.060 in Charleroi (2)

SNCB 38.068 in Charleroi

SNCB 93.065 in Walcourt (1)

SNCB 93.065 in Walcourt (2)

Bw Luxembourg (1)

Bw Luxembourg (2)

Bw Luxembourg (3)

Bw Luxembourg (4)

Bw Luxembourg (5)

Bw Luxembourg (6)

Bw Luxembourg (7)

CFL 5502 in Luxembourg

CFL 3503 in Esch s/Alz

Luxemburg – Echternach

SNCB 26.067 in Kinkempois

187 014 in Darmstadt

BLS 475 413 in Darmstadt

EC 113 in Darmstadt

Typisch USA

Überführungsfahrt (111)

SNCF 241 A 13 in Basel

ÖBB 1116.279 in München

Schöne Eisenbahnwelt (10)

99 1201 in Kühnsdorf

99 7802 in Treibach (2)

99 7821 in Treibach

99 7833 in Garsten

12 013 in Wien

BLS Be 6/8 in Kandersteg

ÖBB 1116.150 in München

ÖBB 1189.07 in Passau

ÖBB 12.03 in Wien

ÖBB 12.11 in Wien

ÖBB 133.01 in Graz

ÖBB 16 035 in Wien

ÖBB 4041.02 in Rekawinkel

98 304 in Wien

E 45.09 in Bad Ischl

ÖBB 1116.222 in München

ÖBB 1116.153 in München

39 205 in Wien

Versuchsfahrt mit SBB RBe4/4

BBÖ 206.02 in Linz

Upps ! (27)

BBÖ 92.01 in Pöchlarn

BBÖ 112 in Hütteldorf

SNCB 40.028 in Mons

Schöne Eisenbahnwelt (2)

CSD 556.0505 in Zittau

Das Ende der ÖBB-Reihe 12

ÖBB 91.33 in Mürzzuschlag

FPL 266 007 in Horka

Erzbergbahn (168)

GySEF 1116.064 in München

ÖBB 1116.168 in München

ÖBB 1116.180 bei München

British Rail (128)

British Rail (129)

TCDD 57.020 bei Karakuyu

SNCF 231 K 8 in Calais

British Rail (130)

RENFE 141 F 2220 in Lleida

CFR 324 1009 in Satu Mare

1044.097 in Großkarolinenfeld

1044.099 in Großkarolinenfeld

1044.004 in Großkarolinenfeld

ÖBB 1044.126 bei Flintsbach

ÖBB 1044.095 in Kiefersfelden

SNCF 1-150-Y-1993

Depot Schirmeck

SNCF 150-Z-3095 in Hausbergen

Werbelok (70)

ÖBB 33.104 bei Breitenstein

ÖBB 33.108 in Gloggnitz

ÖBB 33.122 in Wien

ÖBB 35.221 in Mürzzuschlag

Kopenhagen Hbf

DSB 1132 in Kopenhagen

SNCF 150-Y-1741 in Sarrebourg

SNCF 150-Z-3137 in Hausbergen

ÖBB 1110.003 in Fischbach

ÖBB 1044.122 in Fischbach

ÖBB 4010 bei Niederaudorf

ÖBB 1044.012 bei Hilperting

ÖBB 1044.110 bei Hilperting

ÖBB 1020.26 in Schwarzach

370 041 bei Klein Gerau

ÖBB 1116.105 bei Otterfing

ÖBB 1116.130 in München

Werbelok (67)

Railjet in München (1)

TCDD 56.109 im Taurusgebirge

Fahrt über die Grenze (3)

DRB 35² in Marienbad

35 269 in Marienbad

SLO 383 111 bei Asperg

PKP Pt31-11 in Poznan

ÖBB 1020.08 bei Hochfilzen

SNCF VT in Calais-Ville

SNCF 241 P bei Chaumont

RENFE 141 F bei Miranda

ÖBB 1116.112 bei Etterzhausen

BBÖ 1100 bei St. Jodok (1)

BBÖ 1100 bei St. Jodok (2)

150 Jahre Eb. in Österreich -1

Winter in Danzig

Gleismesszug der SNCF

Personenzug in Dorfgastein

BBÖ 1170.13 bei Hochzirl

ÖBB 95 +33 am Semmering

BBÖ 1080 am Arlberg

BBÖ 310.14 in Wien

BBÖ 310.56 bei Korneuburg

BBÖ 310.05 + 310.12 in Wien

BBÖ 310.57 in Wien

BBÖ DT 1.01

ÖBB 1180 in Bludenz

ÖBB 1670.27 in Landeck

ÖBB 1042.618 in Schw.-St.Veit

ÖBB 1041.06 in Bischofshofen

41 018 in Attnang-Puchheim

Überholung in Steinach-Irding

Gläserner Zug (59)

03 276 in Welkenraedt

SNCF XD 2600-Tw in Frankfurt

PKP Ty 42-148 bei Drzymalowo

TCDD 45.003 bei Havza (2)

ÖBB 1010 + 1018 bei Hallein

Henschel-Lok für Indien (3)

ÖBB 52.4364 bei Wartburg-Krems

ÖBB 1570.04 in Lindau (1)

ÖBB 3071.16 in Gänserndorf

ÖBB 1245.513 bei Aich

ÖBB 1670.08 in Innsbruck

ÖBB 310.23 bei Breitenstein

ÖBB 1042 am Semmering

ÖBB 4130.01 in Nürnberg

Dampf in Sri Lanka

ÖBB 1245.522 in Vordernberg

Erzbergbahn (167)

ÖBB 52.2436 in Wien-West

PKP Ty5-1 in Poznan

TCDD 44.017 in Burdur

BR 58 in Jugoslawien (1)

ÖBB 86.476 in Hieflau (3)

RENFE 242 F in Venta de Banos

CP 295 in Porto-Campanha

ÖBB 1116.231 bei Teisendorf

FS 740 025 in Pontassieve

ÖBB 1116.272 in Solingen

NS DD-IRM bei Horst-Serverum

NS 20 bei Horst-Sevenum

ÖBB 1116.157 in Hilden

ÖBB 1116.054 in Solingen

BDZ 14.45 in Plovdiv (1)

BDZ 14.45 in Plovdiv (2)

BDZ 14.26 in Plovdiv

IC 5106 bei Rhöndorf

IC 5106 bei Bad Höningen

SBB RABe 503 in Auggen

ÖBB 1216 + 1016 in Garmisch

ÖBB 1116 + 1116 in Mittenwald

97 301 in Vordernberg (2)

VT 136 086 in Weißensulz

Zwei 03.10 in Salzburg

DSB N 207 in Fredericia

"Daylight" 4449 (5)

Dampf in Südafrika (56)

Dampf in Südafrika (57)

CB & Q No. 5632 bei Altona/Ill

N&W No. 2136 in West Virginia

Schiebelok-Power (1)

Schiebelok-Power (2)

Norfolk & Western No. 1218

ÖBB 1020.026 bei Tarvisio

NKP No. 765 bei St. Albans

SNCB 64.055 in Ostende

SNCB 96.001 in Tamines

SNCB 96.030 in Tamines

SNCB 98.040 in Liege

British Rail (111)

British Rail (112)

British Rail (113)

British Rail (114)

British Rail (17)

British Rail (115)

British Rail (116)

British Rail (13)

British Rail (14)

British Rail (15)

British Rail (16)

British Rail (117)

British Rail (118)

British Rail (119)

British Rail (120)

British Rail (121)

British Rail (122)

British Rail (123)

British Rail (124)

British Rail (125)

ÖBB und DB in Mittenwald (1)

ÖBB und DB in Mittenwald (2)

56 3644 in Hannsdorf

92 2104 in St. Michael

BBÖ 57.273 bei Passau

PKP Ok1 und Ty246 in Bydgoszcz

Schrodaer Kreisbahn (1)

Schrodaer Kreisbahn (2)

Schrodaer Kreisbahn (3)

Schrodaer Kreisbahn (4)

PKP Ok1-227 in Poznan (1)

PKP Ok1 und Ty43 in Poznan

PKP Ty43-126 in Poznan (1)

PKP Tr203-436 in Gniezno

PKP Ty2-344 in Poznan

PKP Ty5-1 in Mieszków

SBB 421 387 in Köln (1)

SBB 421 387 in Köln (2)

Geschleppte Dampflok

ÖBB 1020.15 in Mittenwald (1)

ÖBB 1020.36 in Garmisch

SBB 193 516 in Mainz

Rhonetal bei Salgesch/CH

Güterzug bei Wassen

CD 371 004 in Königstein

MThB-VT in Konstanz

ÖBB 1044.03 in Freilassing

ÖBB 1045 und 5081 in Attnang-P

ÖBB 1141 und 1041 in Attnang-P

ÖBB 1141.21 in Attnang-P.

ÖBB 1145 und 4010 in Attnang-P

ÖBB 1045.06 in Steinach-Irding

ÖBB 1145.08 in Stainach-Irding

ÖBB 1145.15 in Bad Ischl (1)

ÖBB 1145.15 in Bad Ischl (2)

ÖBB 1189.02 in Bad Aussee (1)

ÖBB 1189.02 in Bad Aussee (2)

Oldtimer-Treffen in Bad Aussee

ÖBB 1189 und 1045 in B. Aussee

ÖBB 1189.04 in Attnang-P. (1)

ÖBB 1189.04 in Attnang-P. (2)

ÖBB 1189.04 in Attnang-P. (3)

ÖBB 1189.05 in Attnang-P. (2)

ÖBB 1189.09 in Attnang-P.

Mallets in Eritrea (50)

Mallets in Eritrea (51)

Mallets in Eritrea (52)

Mallets in Eritrea (53)

Mallets in Eritrea (54)

Mallets in Eritrea (55)

Mallets in Eritrea (56)

Mallets in Eritrea (57)

Mallets in Eritrea (58)

Mallets in Eritrea (59)

Mallets in Eritrea (60)

Mallets in Eritrea (61)

Mallets in Eritrea (62)

Mallets in Eritrea (63)

58 2209 bei Rathen

SBB Be 6/8 II 13256 in Bauma

SBB BDe4/4 1650 in Bauma

SBB Ae4/7 11018 in Winterthur

SBB Ae4/7 11018 in Embrach-R.

SBB Re6/6 11603 in Arth-Goldau

SBB Re6/6 11622 in Arth-Goldau

SBB RAe1055 in Arth-Goldau

SBB Ce6/8 II 14253 in Flüelen

SBB Ce6/8 II 14253 bei Flüelen

Zwei SBB Re4/4 in Flüelen

SBB Ae3/6 10661 Ziegelbrücke

RhB ABe4/4 44 bei St. Moritz

SBB Ae3/5 10224 in Airolo

SBB-TEE in Airolo

SBB Be4/6 12320 bei Bauma

SBB Re4/4 II 11252 in Brig

BLS Re 4/4 171 und 166 in Brig

BLS Re 4/4 166 in Brig

Gornergratbahn (2)

Gornergratbahn (3)

Gornergratbahn (4)

Gornergratbahn (5)

Gornergratbahn (6)

Gornergratbahn (7)

BLS 506 bei Leutesdorf

ÖBB 1020.09 in Mittenwald

ÖBB 1110 + 1020 in Mittenwald

SNCF 140.823 in Zwickau

E 94 102 in Bludenz

Wahlkampfsonderzug (3)

Eisenbahnunfall bei Waterford

RENFE 241 F 4079 in Llodio

CSD 556.091 in Ceska Lipa

Loktreffen in Ceska Lipa

CSD 477.010 in Ceska Lipa (1)

CSD 464.068 in Ceska Lipa

CSD 477.010 in Ceska Lipa (2)

CSD 464.017 in Ceska Lipa

CSD 464.017 bei Ceska Lipa

CSD 556.049 in Ceska Lipa

CSD 534.0337 in Ceska Lipa

CSD 464.004 in Ceska Lipa

CSD 477.009 bei Ceska Lipa

CSD 477 bei Ceska Lipa

CSD 475.1133 in Liberec

CSD 475 und 556 in Liberec

CSD 477.054 in Praha

Moldaubrücke in Prag (1)

Moldaubrücke in Prag (2)

CSD T 669.008 bei Summerau

Saint-Gervais – Vallorcin

Chemin de fer du Montenvers

CFL 1601 in Luxembourg (1)

CFL 1600 in Luxembourg

CFL VT 202 in Luxembourg

CFL 1601 in Luxembourg (2)

SNCB 1803 in Liege

SBB Be 6/8 II 13256 bei Bauma

Ausfahrt in Chicago

CMSP&P RR 1514

Dampf in Mexiko

Süße Überraschung

UP 4019 im Echo Canyon

Eisenbahnerstreik

Long Island Railroad

Miss Railroad

Transsibirische Eisenbahn

ÖBB 135.323 bei Fentsch

ÖBB 1110.526 in Klais

ÖBB 1110.502 bei Klais

ÖBB 1110.526 bei Klais (1)

ÖBB 1110.526 bei Klais (2)

ÖBB 1020.13 bei Klais (1)

ÖBB 1020.13 bei Klais (2)

ÖBB 1020.13 in Mittenwald

ÖBB und DB bei Klais

ÖBB 1020.09 in Garmisch (2)

AL 2315 in Saarbrücken (1)

CD 372 011 in Halle/Saale

Trisannabrücke (4)

ÖBB 1020 bei Mallnitz

ÖBB 1020.023 + 026 in Villach

ÖBB 1020.024 in Böckstein

ÖBB 1245.007 in Selzthal

ÖBB 1245.05 bei Bad Aussee

ÖBB 4010/6010 am Semmering

ÖBB 1044 am Semmering

RhB Ge 4/4 II 614 in Serneus

RhB Ge 4/6 355 in Landquart

RhB Ge 6/6 I 408 in Samedan

RhB ABe 4/4 43 bei Ospizio B.

RhB ABe 4/4 484 in Chur

CSD 534.0402 in Rakovnik

CSD 354.1168 in Rakovnik (1)

CSD 464.036 in Rakovnik (1)

CSD 556.056 bei Rakovnik

CSD 534.0386 in Rakovnik

CSD 556.0250 in Rakovnik

CSD 534.082 in Luzna u. Rak.

CSD 423.0228 in Luzna u. Rak.

CSD 434.1197 in Luzna u. Rak.

CSD 477.009 in Mlada Boleslav

CSD 556.0324 in Varnsdorf (1)

CSD 556.0324 in Varnsdorf (2)

CSD M131.1326 in Varnsdorf (1)

CSD M131.1326 in Varnsdorf (2)

CSD 556.0324 in Varnsdorf (3)

CSD T478.3040 bei Frydlant

CSD 556.0280 bei Frydlant

CSD T426.001 in Tanvald

Zahnradbahn Polaun

CSD M240.0110 in Harrachov

FT 1101 in Mannheim

SBB 482 012 in Hilden

PKP Ok1-285 in Bromberg (1)

PKP Ok1-285 in Bromberg (2)

PKP Ok1-394 in Bromberg (1)

PKP Ok1-394 in Bromberg (2)

PKP Ok1-394 in Bromberg (3)

PKP Ok1-394 in Bromberg (4)

Bydgoszcz Glówna

PKP Pm2-22 in Bromberg

Bw Bromberg

PKP Pm2-32 in Slesin (1)

PKP Pm2-32 in Slesin (2)

PKP Pm2-32 in Slesin (3)

PKP Pm2-32 in Slesin (4)

PKP Pm2-32 in Pila

PKP Pm2-9 in Bromberg

PKP Pt31 in Bromberg

PKP Pt47-163 in Bromberg (1)

PKP Pt47-163 in Bromberg (2)

PKP Pt47-99 in ?

PKP Tkw-1 in Bromberg

Lokzug in Bromberg (1)

Lokzug in Bromberg (2)

Lokzug in Bromberg (3)

Lokzug in Bromberg (4)

PKP Ty2 in Bromberg

PKP Ty2-1151 in Bromberg (1)

PKP Ty2-202 in Bromberg (1)

PKP Ty2-202 in Bromberg (2)

PKP Ty2-59 in Bromberg

PKP Ty2-730 in Bromberg

Bw Bromberg (2)

VT 7613-1 für Mexico

ÖBB 4030 in Klais (1)

ÖBB 1116 177 in Solingen

IVA München (5)

ÖBB 1044.098 in Mittenwald

ÖBB 1044.084 in Mittenwald (1)

ÖBB 1044.084 in Mittenwald (2)

Alpen-See-Express (102)

BBÖ 80.23 in Villach

BBÖ 380.114

Dampf in Südafrika (55)

TCDD 56.722 bei Ciftehan

ÖBB 1020.28 in St. Anton

SBB RBe 2/4 1010 in Konstanz 3

MThB ABDm 2/4 9 in Kreuzlingen

SBB Ae4/7 10903 in Kreuzlingen

SBB Ae3/6 10452 in Kreuzlingen

SBB Ae3/6 10452 in Kreuzlingen

MThB ABDm 2/4 7 in Kreuzlingen

SBB Ae3/6 10450 in Kreuzlingen

SBB Z4 970 in Kreuzlingen

SBB 5820 in Kreuzlingen (1)

SBB 5820 in Kreuzlingen (2)

SBB Tm 554 in Kreuzlingen

SBB Ae3/6 10658 in Kreuzlingen

MThB 1 in Tägerwilen (1)

MThB 1 in Tägerwilen (2)

MThB 1 in Tägerwilen (3)

SBB Ae4/7 10944 in Kreuzlingen

SBB Ae3/6 10642 in Rorschach

Rorschach-Heiden-Bergbahn (1)

Rorschach-Heiden-Bergbahn (2)

Rorschach-Heiden-Bergbahn (3)

Rorschach-Heiden-Bergbahn (4)

SBB Re 4/4 I in Schaffhausen

SBB Re4/4 I in Schaffhausen 2

SBB Ae3/6 in Schaffhausen

Montafonerbahn

SBB 421 379 in Lindau

Upps ! (16)

Lebensmüde ?!

Polen 1976 (1)

Polen 1976 (2)

Polen 1976 (3)

Polen 1976 (4)

Polen 1976 (5)

Polen 1976 (6)

Polen 1976 (7)

Polen 1976 (8)

Polen 1976 (9)

Polen 1976 (10)

Polen 1976 (11)

Polen 1976 (12)

Polen 1976 (13)

Polen 1976 (14)

Polen 1976 (15)

Polen 1976 (16)

Polen 1976 (17)

Polen 1976 (18)

Polen 1976 (19)

Polen 1976 (20)

Polen 1976 (21)

Polen 1976 (22)

Polen 1976 (23)

Polen 1976 (24)

Polen 1976 (25)

Polen 1976 (26)

Polen 1976 (27)

Polen 1976 (28)

Polen 1976 (29)

Polen 1976 (30)

Polen 1976 (31)

Polen 1976 (32)

Polen 1976 (33)

Polen 1976 (34)

Polen 1976 (35)

ÖBB 1044.107 bei Pölling

ÖBB 2016 in Braunau/Inn

Steyrtalbahn (92)

Steyrtalbahn (93)

Steyrtalbahn (94)

Steyrtalbahn (95)

Steyrtalbahn (96)

Steyrtalbahn (97)

Steyrtalbahn (98)

Steyrtalbahn (99)

Steyrtalbahn (100)

ÖBB 1116.159 bei Bernau/Bayern

Railjet bei Bernau/Bayern

Railjet bei Bernhaupten

56 4101 in Lissa

ÖBB und SBB in Lindau

British Rail (110)

PKP Ol 49-69 bei Wolsztyn

TCDD 56.359 + 46.223 in Ülkü

Gruß an den Fotografen

Fahrt in den Krieg (4)

ÖBB 1016.016 bei Langenfeld

Blick auf Güls (3)

ÖBB 1116 bei Prien

SBB RABe 502 bei Bernau

ES 64 U2-510 bei Bernau

Kriegsende 1945 (57)

Kriegsende 1945 (58)

Zillertalbahn (16)

ÖBB 1670.101 am Arlberg

Ausfahrt in Langen/Arlberg

ÖBB 1110.12 in Langen/Arlberg

CFL Z105 bei Halle/S

Lok für Indonesien

Zagreb Gbf

CD 380 008 in Summerau

ÖBB 1670.09 in Summerau (1)

CD 383 002 in Summerau

ÖBB 1670.09 in Summerau (2)

185 259 in Summerau

ÖBB 1670.09 in Summerau (3)

ÖBB 1670.09 in Summerau (4)

ÖBB 1670.09 in Summerau (5)

ÖBB 1670.09 in Freistadt

ÖBB 1670.09 bei Kefermarkt

ÖBB 1670.09 bei Linz

ÖBB 2050.05 bei Ottnang

ÖBB 2050.05 in Holzleithen

ÖBB 2050.05 bei Wippenham

ÖBB 657.2770 in Mauerkirchen 1

ÖBB 657.2770 in Friedburg

ÖBB 657.2770 bei Achenloe

Tf auf ÖBB 657.2770

Heizer auf ÖBB 657.2770

ÖBB 657.2770 in Mauerkirchen 2

ÖBB 657.2770 bei Mattinghofen

ÖBB 657.2770 bei Mauerkirchen

ÖBB 2050.05 am Hausruck

ÖBB 392.2530 bei Timelkam

ÖBB 657.2770 bei Wippenham (1)