Alle Bilder zum Thema Ausland - Seite 3 von 6

Seite: zurück 1 2 3 4 5 6 weiter

5260 Bilder gefunden.

Achenseebahn (15)

Achenseebahn (16)

Achenseebahn (17)

Lok 41.53 für den Iran

Lok 406 für den Iran

Ns 4120 für den Iran

PKP Ty23-33 auf der Ostbahn

PKP Okl 27-25

PKP Okz 32-6

PKP Okz32-9 in Dresden

PKP Pd14-10 in Wien

PKP Pu 29-1 (1)

PKP Pu 29-1 (2)

PKP Ty 23-86

PKP Ty 246-56

DSB MA in Kopenhagen

SBB RAe in Brig

TCDD 45.062 bei Kalin

SNCF VT in Tübingen

CSD 524.173 in Reichenberg

CSD 555.010 in Bakov

CSD 555.3139 bei Zdice

CSD 555.3253 in Bratislava

CSD E 436.003 in Praha

VT 136 bei Haidmühle

16 042 in Wien (1)

16 042 in Wien (2)

PKP Pm36-1 in Berlin

PKP Pm36-1 (2)

Bahnhof Winkelsdorf (5)

93 1527 in Winkelsdorf (2)

SNCF 141 R in Strasbourg (1)

SNCF 141 R in Strasbourg (2)

SBB 421 383 in Lindau

SBB 421 371 in Lindau

ÖBB 1144.109 in Lindau (1)

ÖBB 1144.109 in Lindau (2)

SBB RABe 501 bei Mittelrot

ÖBB 1116.098 in Lindau (1)

ÖBB 1116.098 in Lindau (2)

ÖBB 1018.01 in Vöcklabruck

ÖBB 1018 + 1045 in Vöcklabruck

ÖBB 1041+1189 b. Bad Ischl (1)

ÖBB 1041+1189 b. Bad Ischl (2)

ÖBB 1041+1189 b. Bad Ischl (3)

ÖBB 1041+1189 b. Bad Ischl (4)

ÖBB 1041+1189 b. Bad Ischl (5)

ÖBB 1041+1189 b. Bad Ischl (6)

ÖBB 1041+1189 b. Bad Ischl (7)

ÖBB 1041+1189 b. Bad Ischl (8)

ÖBB 1041 + 1045 in Bad Aussee

ÖBB 1045 in Bad Aussee (1)

ÖBB 1045 in Bad Aussee (2)

ÖBB 1045 in Bad Aussee (3)

ÖBB 1045 in Bad Aussee (4)

ÖBB 1045 in Bad Aussee (5)

ÖBB 1045 in Bad Aussee (6)

ÖBB 1045 in Bad Aussee (7)

ÖBB 1045 in Bad Aussee (8)

ÖBB 1080.11 in Vöcklabruck

ÖBB 2043 + 1189 in Bad Aussee

ÖBB 2043 + 1189 bei Bad Aussee

ÖBB 2043+1189 im Salzkammergut

ÖBB 1042 + 1044 in Attnang (1)

ÖBB 1042 + 1044 in Attnang (2)

ÖBB 2060 in Attnang-Puchheim

ÖBB 4010 in Attnang-Puchheim

ÖBB 4060.02 in Lindau

98 7742 in Friedland/Isergeb

99 7802 in Treibach (1)

98 8001 in Lundenburg

Mallets in Eritrea (22)

Mallets in Eritrea (23)

Mallets in Eritrea (24)

Mallets in Eritrea (25)

Mallets in Eritrea (26)

Mallets in Eritrea (27)

Mallets in Eritrea (28)

Mallets in Eritrea (29)

Mallets in Eritrea (30)

Mallets in Eritrea (31)

Mallets in Eritrea (32)

Mallets in Eritrea (33)

Mallets in Eritrea (34)

Mallets in Eritrea (35)

Mallets in Eritrea (36)

Mallets in Eritrea (37)

Mallets in Eritrea (38)

Mallets in Eritrea (39)

Mallets in Eritrea (40)

Mallets in Eritrea (41)

Mallets in Eritrea (42)

Mallets in Eritrea (43)

Mallets in Eritrea (44)

Mallets in Eritrea (45)

Mallets in Eritrea (46)

Mallets in Eritrea (47)

Mallets in Eritrea (48)

Mallets in Eritrea (49)

Tauernbahn bei Bad Gastein

Streckenbau in der Steiermark

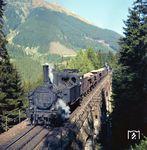

Dampfbahn Furka-Bergstrecke -3

Dampfbahn Furka-Bergstrecke -4

Dampfbahn Furka-Bergstrecke -5

Dampfbahn Furka-Bergstrecke -6

Dampfbahn Furka-Bergstrecke -7

Dampfbahn Furka-Bergstrecke -8

Dampfbahn Furka-Bergstrecke -9

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-10

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-11

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-12

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-13

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-14

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-15

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-16

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-17

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-18

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-19

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-20

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-21

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-22

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-23

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-24

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-25

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-26

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-27

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-28

Dampfbahn Furka-Bergstrecke-29

Orientexpress in Bellinzona

BDZ 28.59

BDZ 28.80

77 301 in Komotau

Moldaubrücke in Prag (3)

CSD 387.013 in Bodenbach (1)

CSD 387.013 in Bodenbach (2)

CSD 387.021 in Rathen

CSD 387.032 bei Rathen

CSD 387.042 auf Probefahrt

CSD 387.043 in Rathen

CSD 399.006

CSD 422.070in Friedland/Mähren

56 3619 in Nieder Lindewiese 1

CSD 434.229 in Prag

68 015 in Komotau

CSD 464.201 in Marchegg

CSD 475.1126 in Praha

CSD 524.126 bei Krima-Neudorf

ÖBB 1245.001 in Fieberbrunn

ÖBB 1020.015 in Fieberbrunn

Loks für den Irak

Loks für Ägypten

CD 193 289 in Hamburg

Mallets in Eritrea (1)

Mallets in Eritrea (2)

Mallets in Eritrea (3)

Mallets in Eritrea (4)

Mallets in Eritrea (5)

Mallets in Eritrea (6)

Mallets in Eritrea (7)

Mallets in Eritrea (8)

Mallets in Eritrea (9)

Mallets in Eritrea (10)

Mallets in Eritrea (11)

Mallets in Eritrea (12)

Mallets in Eritrea (13)

Mallets in Eritrea (14)

Mallets in Eritrea (15)

Mallets in Eritrea (16)

Mallets in Eritrea (17)

Mallets in Eritrea (18)

Mallets in Eritrea (19)

Mallets in Eritrea (20)

Mallets in Eritrea (21)

NS 3900 in Gronau

Aerotrain (2)

Steyrtalbahn (75)

Steyrtalbahn (76)

Steyrtalbahn (77)

Steyrtalbahn (78)

Steyrtalbahn (79)

Steyrtalbahn (80)

Steyrtalbahn (81)

Steyrtalbahn (82)

Achenseebahn (10)

Erzbergbahn (162)

Erzbergbahn (163)

Erzbergbahn (164)

Erzbergbahn (165)

Erzbergbahn (166)

Steyrtalbahn (83)

Steyrtalbahn (84)

Steyrtalbahn (85)

Steyrtalbahn (86)

Steyrtalbahn (87)

Steyrtalbahn (88)

Steyrtalbahn (89)

Steyrtalbahn (90)

Steyrtalbahn (91)

ÖBB-Begegnung in Regensburg

ÖBB 1144.223 bei Oberaudorf

ÖBB 1116.118 bei Leverkusen

SNCF 437 036 in Düsseldorf

Ybbstalbahn (9)

Steyrtalbahn (72)

Steyrtalbahn (73)

Steyrtalbahn (74)

Waldviertelbahn (1)

Waldviertelbahn (2)

Waldviertelbahn (3)

Waldviertelbahn (4)

Waldviertelbahn (5)

Schlossbachbrücke b. Hochzirl

ÖBB 1044.13 bei St. Anton

Trisannabrücke (3)

Wälditobelbrücke

ÖBB 1044.42 bei Pettneu

Rhätische Bahn (4)

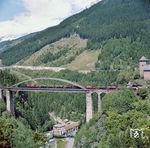

Furka-Oberalp-Bahn (28)

Furka-Oberalp-Bahn (29)

Furka-Oberalp-Bahn (30)

Furka-Oberalp-Bahn (31)

Furka-Oberalp-Bahn (32)

Furka-Oberalp-Bahn (33)

Gotthardbahn (3)

CFL 4012 in Gremberg

BDZ 3010

BDZ 35.20 in Sofia

BDZ 46 in Sofia

OSE Lg 995

SEK Zd 347 in Thessaloniki

78 618 im Bw Wien West

ÖBB 1016.003 bei Himmelstadt

"Big Boy" is back (2)

"Big Boy" is back (3)

"Big Boy" is back (4)

UP 4003 am Sherman Hill

UP 4004 am Sherman Hill

UP 4022 in Wyoming

UP 4010 am Sherman Hill

UP 4011 in Wyoming

UP 4008 in Cheyenne

Güterzug bei Carter/Utah

"Big Boy" is back (1)

GTW 6408 bei Chicago

51 006 in Hannsdorf (3)

TCDD 46.052

TCDD 56.114

TCDD 57.001

TE-7397 in Kiew

Eg-5315 für die SU

SZD FD 20-1192

SZD PT4-052

SZD S 78

SZD N8-001 und Reihe L

SZD Sr3-11303

SJ class D No. 110

BDZ 03.06

BDZ 11.03

BDZ 4.501

BDZ 8.005

BDZ 9.001

BDZ 17 in Gorna Orjachowica

BDŽ 603.76 in Tscherna Mesta

ÖBB 1116.275 bei Schleißweiler

British Rail (109)

Einfahrt nach Klais

Akiem 37029 in Hilden

E 45 und E 22 bei Patsch

E 22 122 im Inntal

E 22 126 bei Hall/Tirol

56 3401 + 57 208 b. Rottenmann

Lokübergabe

E 22 127 (BBÖ 1670.27)

ÖBB 692.432

XRail 186 209 in Oberhausen

pr. P 8 in Belgien (2)

SNCF 141R 189 in Boulogne

PKP Ok1-359 in Wollstein

PKP Ok22-31 in Grodzisk

ÖBB 1020 bei Werfen

ÖBB 4010 bei Untern Oberndorf

ÖBB 657.1464 in St. Valentin

SNCF VT in Saarbrücken

British Rail (104)

N&W No. 2133 in Virginia

Dampf in Neuseeland (2)

Dampf in Neuseeland (3)

Dampf in Neuseeland (4)

Dampf in Neuseeland (5)

Dampf in Neuseeland (6)

Dampf in Neuseeland (7)

British Rail (105)

British Rail (106)

British Rail (107)

British Rail (108)

BLS Ce 4/6 302 in Spiez

GTB Ce 4/6 310 in Spiez

Leuk-Leukerbad-Bahn (1)

Leuk-Leukerbad-Bahn (2)

Leuk-Leukerbad-Bahn (3)

Leuk-Leukerbad-Bahn (4)

Leuk-Leukerbad-Bahn (5)

Leuk-Leukerbad-Bahn (6)

Brig-Visp-Zermatt-Bahn (2)

Brig-Visp-Zermatt-Bahn (3)

Brig-Visp-Zermatt-Bahn (4)

Furka-Oberalp-Bahn (23)

Furka-Oberalp-Bahn (24)

Furka-Oberalp-Bahn (25)

Furka-Oberalp-Bahn (26)

Furka-Oberalp-Bahn (27)

RhB 405 in Valendas-Sagogn

Zugkreuzung in Alvaneu

RhB 482 in Chur

RhB 406 in Klosters

RhB 401 in Landquart

VT 2.09.232 in Vojtanov (1)

VT 2.09.232 in Vojtanov (2)

Unfall bei Loifarn

British Rail (98)

British Rail (103)

Der "General" (12)

52 6288 in Passau

SJ Y7 in Högsbyn

RENFE 141 F bei Miranda

Schmalspur in Bosnien (7)

Schmalspur in Bosnien (8)

Schmalspur in Bosnien (9)

Schmalspur in Bosnien (10)

Schmalspur in Bosnien (11)

ÖBB 52 2325 bei St. Pankraz

ÖBB 86.476 in Hieflau (2)

ÖBB 86 und 52 in Hieflau

SBB 482 001 bei Lützelsachsen

Bf Bayerisch-Eisenstein (5)

Bf Bayerisch-Eisenstein (6)

ÖBB 1020.014 in Fieberbunn

ÖBB 1116 bei Brixlegg

ÖBB 1116.126 bei Freilassing

51 002 in Hannsdorf (3)

ÖBB 1280.02 in Badgastein

Der "General" (1)

Dampf in Bulgarien (3)

Dampf in Bulgarien (4)

CFL Z100 in Trier

Der "General" (10)

Der "General" (11)

VT-Treffen in Dijon

BDZ 14.46 in Plovdiv

Silvesterzug im Zillertal (1)

Silvesterzug im Zillertal (2)

Silvesterzug im Zillertal (3)

Silvesterzug im Zillertal (4)

Silvesterzug im Zillertal (5)

Silvesterzug im Zillertal (6)

Silvesterzug im Zillertal (7)

Silvesterzug im Zillertal (8)

Silvesterzug im Zillertal (9)

Silvesterzug im Zillertal (10)

Silvesterzug im Zillertal (11)

Silvesterzug im Zillertal (12)

Silvesterzug im Zillertal (13)

Silvesterzug im Zillertal (14)

Schmalspur in Bosnien (1)

Schmalspur in Bosnien (2)

Schmalspur in Bosnien (3)

Schmalspur in Bosnien (4)

Schmalspur in Bosnien (5)

Schmalspur in Bosnien (6)

Bregenz zur K.u.K.-Zeit

ÖBB 52.855 bei Gstatterboden

Dampf in Portugal (2)

Dampf in Portugal (3)

Dampf in Portugal (6)

Dampf in Südafrika (44)

Maggiatalbahn (1)

Maggiatalbahn (2)

Maggiatalbahn (3)

Lugano-Cadro-Dino-Bahn (1)

Lugano-Cadro-Dino-Bahn (2)

Lugano-Cadro-Dino-Bahn (3)

Lugano-Cadro-Dino-Bahn (4)

Lugano-Ponte-Tresa-Bahn (1)

Lugano-Ponte-Tresa-Bahn (2)

Lugano-Ponte-Tresa-Bahn (3)

Lugano-Ponte-Tresa-Bahn (4)

Lugano-Ponte-Tresa-Bahn (5)

Lugano-Tesserete-Bahn

Maggiatalbahn (4)

Trogenerbahn (3)

Trogenerbahn (4)

SGA (4)

SGA (5)

SGA (6)

Trogenerbahn (5)

Trogenerbahn (6)

CFR 150 1100

MThB in Kreuzlingen

Eb 3/5 5820 in Kreuzlingen (1)

Eb 3/5 5820 in Kreuzlingen (2)

SGA (3)

Trogenerbahn (2)

SNCF 241 P 17 in Le Mans

Zugbegegnung bei Attica/Ohio

Dampf in Südafrika (51)

Dampf in Südafrika (52)

Dampf in Südafrika (53)

Dampf in Südafrika (54)

SGA (1)

SGA (2)

Trogenerbahn (1)

SBB Ae 3/6 in Kreuzlingen (3)

SBB Ae 3/6 bei Kreuzlingen (4)

MthB Ed 3/5 2 bei Kreuzlingen

SBB Fe 4/4 in Kreuzlingen (1)

SBB Fe 4/4 in Kreuzlingen (2)

ÖBB 1145.08 bei Bad Aussee

MThB ABFm 4/4 in Konstanz (1)

SBB RBe 2/4 1010 in Konstanz 1

SBB RBe 2/4 1010 in Konstanz 2

MThB ABFm 4/4 in Konstanz (2)

MThB ABFm 4/4 in Konstanz (3)

SBB Tm in Kreuzlingen

SBB Ae 3/6 in Kreuzlingen (2)

MThB ABFm 4/4 bei Kreuzlingen

SBB Ae 3/6 bei Kreuzlingen (1)

SBB Ae 3/6 bei Kreuzlingen (2)

SBB Ae 3/6 bei Kreuzlingen (3)

BT BFe 2/4 in Herisau

BT Be 4/4 in Herisau

PKP Pm2-4 in Naklo

CP 090 in Caldas de Moledo

Kohlebahn Ponferrada (28)

Dampf in Südafrika (50)

SJ 1545 in Borlänge

Schienenkreuzung in Izmir

TCDD 56.559 in Eskipazar

Tauern Südrampe

ÖBB 1044.104 bei Pölling

Am Karwendel

Straßensperre in Frankreich -1

Straßensperre in Frankreich -2

BLS 475 409 in Linz/Rhein

E 18 201 in Salzburg

ÖBB 1216.020 am Brenner

ÖBB 4024 082 am Brenner

221 149 in Blausee-Mitholz

Fahrt ins Museum

Schnellzug in Dänemark

E 18 201 auf der Tauernbahn

Unfall der RhB 391

ÖBB 1245.518 in Garmisch

ÖBB 1245.518 bei Leithen

Schaffhausen–Schleitheim (1)

Schaffhausen–Schleitheim (2)

Schaffhausen–Schleitheim (3)

Schaffhausen–Schleitheim (4)

Schaffhausen–Schleitheim (5)

Schaffhausen–Schleitheim (6)

Schaffhausen–Schleitheim (7)

Schaffhausen–Schleitheim (8)

Schaffhausen–Schleitheim (9)

Schaffhausen–Schleitheim (10)

Schaffhausen–Schleitheim (11)

Schaffhausen–Schleitheim (12)

Ybbstalbahn (8)

Steyrtalbahn (68)

Steyrtalbahn (69)

Steyrtalbahn (70)

Steyrtalbahn (71)

ÖBB 50 469 in Garsten

B 2501

BBÖ TVT am Arlberg

PKP Oi2-12 in Inowroclaw (1)

DSB E 997 in Kopenhagen

PKP Ol 49-69 in Wolsztyn

Erzbergbahn (159)

BBÖ VT 70.06 in St. Pölten

ÖBB 1116 270 bei Langenfeld

IC 5107 bei Langenfeld

Nachts in Wt-Elberfeld (4)

Ybbstalbahn (1)

Ybbstalbahn (2)

Ybbstalbahn (3)

Ybbstalbahn (4)

Ybbstalbahn (5)

Ybbstalbahn (6)

Ybbstalbahn (7)

Mariazellerbahn (16)

Mariazellerbahn (17)

Mariazellerbahn (18)

Mariazellerbahn (19)

Mariazellerbahn (20)

Bahnhofsfest Rielasingen (1)

Bahnhofsfest Rielasingen (2)

Bahnhofsfest Rielasingen (3)

Bahnhofsfest Rielasingen (4)

Bahnhofsfest Rielasingen (5)

Bahnhofsfest Rielasingen (6)

Bahnhofsfest Rielasingen (7)

Bahnhofsfest Rielasingen (8)

Bahnhofsfest Rielasingen (9)

ÖBB 1116.158 in Stuttgart

Straßenbahn Gmunden (2)

Mariazellerbahn (13)

Mariazellerbahn (14)

Mariazellerbahn (15)

Straßenbahn St. Pölten (4)

Straßenbahn St. Pölten (5)

Straßenbahn St. Pölten (6)

E 99 01

Erzbergbahn (161)

Erzbergbahn (158)

LB Vöcklamarkt – Attersee (2)

LB Vöcklamarkt – Attersee (3)

LB Vöcklamarkt – Attersee (4)

LB Vöcklamarkt – Attersee (5)

LB Lambach – Vorchdorf (2)

LB Lambach – Vorchdorf (3)

LB Lambach – Vorchdorf (3)

Lokalbahn Gmunden–Vorchdorf -1

Lokalbahn Gmunden–Vorchdorf -2

Straßenbahn Gmunden (1)

ÖBB 78.613 in Wien

Zfst Mistelbach

ÖBB 56.3245 in Graz

ÖBB 1089 und 1189

ÖBB 1045 in Attnang

ÖBB 1189.08 in A-Puchheim

Zfst Gmünd

TGV bei Gingen

British Rail (102)

British Rail (101)

C B&C bei Guernsey/Wyo.

Unfall in Puurs/Belgien

Akiem 187 014 in Weinheim

BLS Vectron bei Lützelsachsen

ÖBB 1116 bei Horb

Linzer Lokalbahn (3)

Linzer Lokalbahn (4)

Linzer Lokalbahn (5)

Linzer Lokalbahn (6)

Linzer Lokalbahn (7)

Linzer Lokalbahn (8)

Linzer Lokalbahn (9)

Lokalbahn Ebelsberg–St.Florian

Lokalbahn Ebelsberg–St.Florian

LB Vöcklamarkt – Attersee (1)

SNCF 242 TA 624 in Kehl (1)

SNCF 242 TA 624 in Kehl (2)

Zillertalbahn (11)

Zillertalbahn (12)

Zillertalbahn (13)

Zillertalbahn (14)

Zillertalbahn (15)

ÖBB 1189.05 bei Bad Goisern

ÖBB 1189.05 in Bad Goisern

52 3555 bei Lasberg

ÖBB 57.268 in Bruck a.d. Mur

ÖBB 77.242 in Frohnleiten

ÖBB 77.282 in Frohnleiten

ÖBB 52. in Frohnleiten

ÖBB 93.1399 in Kernhof

ÖBB 93.1426 + 1310 bei Zwettl

ÖBB 1044.59 bei St. Martin

Zfl Innsbruck (4)

ÖBB 1020.004 in Hochfilzen

ÖBB 1020.015 bei Hochfilzen

ÖBB 1116.090 in Köln

Baustellen-Umleiter (15)

Baustellen-Umleiter (16)

E 22 205 in Bludenz

ÖBB 399.05 in Alt Nagelberg -4

ÖBB 399.05 bei Heinrichs

ÖBB 399.05 in Groß Gerungs (5)

ÖBB 399.05 in Groß Gerungs (6)

CSD 556.0506 bei Gmünd/NÖ (4)

ÖBB 4030 bei Bischofshofen

SNCF 141 R 44 in Sarreguemines

3 "Krokodile" bei Freilassing

1245.518 b. Mitterweißenbach

ÖBB 1020.37 bei Schwertfern

ÖBB 1020.37 bei Schwaigern

ÖBB 1020.32 in Innsbruck

Bau der ÖBB 1020.45

Eisenbahn in Irland (4)

Probefahrt mit ÖBB 1170.307 -1

Probefahrt mit ÖBB 1170.307 -2

Parallelfahrt am Gotthard

C5/6 2969 am Gotthard

C5/6 2969 in Göschenen

01 202 in Göschenen

93 1527 in Winkelsdorf (1)

CSD 475.189 in Brno

CSD 534 in Praha

CSD 475.1138 in Praha

CSD 498.198 in Praha

CSD VT in Praha

2x CSD 434 bei Nymburk

CSD 434.2186 in Cercany

Bw Praha-Vrsovice

CSD 498.014 in Praha hl n (1)

CSD 498.014 in Praha hl n (2)

CSD 477.054 in Praha-Smichov

Prager Semmering

CSD 477.051 bei Holyne

CSD T444.121 bei Kolin

CSD 423.0135 in Kolin

CSD T211.0754 in Brno

CSD 433.005 in Skalice

CSD 524.1301 bei Skalice

CSD 475 bei Skalice

CSD 524.1310 bei Skalice

VZD 317.018 in Ostrava

CSD 456.159 in Ostrava

CSD 477.014 bei Krenovice

Bw Zilina

Steckengeblieben (4)

Steckengeblieben (5)

Durch die Hohe Tatra

Unfall in Böhmen

CSD 434.2191 in Mlada

CSD 464.026 bei Kosatky

CSD 464 und 434 in Praha

CSD 354.1191 in Praha

Probefahrt in Wuppertal

BBÖ ET 10.003 in Kufstein

British Rail (99)

British Rail (100)

ÖBB 1018.01 bei Plankau

Henschel-Lok für Indien (1)

TCDD 56.722 + 46.059

PKP Ty2-148

ÖBB 1670.27 in Innsbruck

ÖBB 1145 + 1145 in Innsbruck

ÖBB 1020.40 in Landeck

ÖBB 1670.17 in Landeck

Italien 1944 (70)

ÖBB 2091.02 + 2091.03

ÖBB 156.3461 in Leoben

TEE 76 bei Rosenheim

ÖBB 498.08 in Zell a.S. (1)

ÖBB 2091.03 und 02 in Zell a.S

ÖBB 498.08 in Zell a.S. (2)

ÖBB 498.08 in Zell a.S. (3)

KISS in Köln (2)

Oensingen-Balsthal-Bahn (1)

Solothurn-Münster-Bahn (1)

Solothurn-Münster-Bahn (2)

Solothurn-Münster-Bahn (3)

Solothurn-Niederbipp-Bahn (1)

Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn -2

Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn -3

Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn -4

Langenthal-Huttwil-Bahn (1)

Solothurn–Zollikofen–Bern (1)

Solothurn–Zollikofen–Bern (2)

Vereinigte Bern–Worb-Bahnen

Bahnhof Sursee/SBB

Sursee-Triengen-Bahn (1)

Sursee-Triengen-Bahn (2)

Stansstad-Engelberg-Bahn (1)

Stansstad-Engelberg-Bahn (2)

Arth-Rigi-Bahn (1)

Brunnen-Morschach-Bahn (1)

Viehverladung (11)

SNCF 141 R im Bw Dole

Transsibirische Eisenbahn (6)

Transsibirische Eisenbahn (7)

Bregenzer Waldbahn (1)

Bregenzer Waldbahn (2)

Bregenzer Waldbahn (3)

Transsibirische Eisenbahn (5)

TEE 76 bei Raubling

Transsibirische Eisenbahn (1)

Transsibirische Eisenbahn (2)

Wintersportsonderzug (68)

SZD-Baureihe L

ÖBB 1245 bei Klais (1)

SBB Ae 3/6 in Kreuzlingen (1)

NS Mat'46 bei Venlo

Dampf in Neuseeland (1)

Bahnhof Pozanti/TR

Über das Taurusgebirge

TCDD 56.084 in Ulukisla

TCDD 56.100 in Afyon

TCDD 45.504

TCDD 56.544 in Afyon

TCDD 56.086 in Afyon

TCDD 56.529 in Afyon (1)

TCDD 56.529 in Afyon (2)

TCDD 56.527 in Izmir

TCDD 56.529 in Izmir

TCDD 45.124 in Izmir

KISS in Köln (1)

100 Jahre C 5/6 (1)

100 Jahre C 5/6 (2)

100 Jahre C 5/6 (3)

100 Jahre C 5/6 (4)

100 Jahre C 5/6 (5)

100 Jahre C 5/6 (6)

100 Jahre C 5/6 (7)

100 Jahre C 5/6 (8)

100 Jahre C 5/6 (9)

Krieg in Frankreich (4)

FS 741 bei Desenzano

Michelin-Zug (3)

Michelin-Zug (4)

38 4304

SNCF 230-976 in Dresden

SBB Be 6/8 II in St. Gallen

SNCF 2D2 5520 in Tarbes

SNCF 2D2 5538 in Bayonne (1)

SNCF 2D2 5538 in Bayonne (2)

SNCF 2D2 9113 in Avignon

CSD M 298 in Dresden

Personalschulungsfahrten (8)

36 7001 in Amstetten

03 1007 in Poznan

ÖBB 86.782 in Hieflau (2)

ÖBB 52.798 in Hieflau

ÖBB 86.476 + 52 bei Hieflau

ÖBB 86.782 in Hieflau (3)

Erzbergbahn (157)

Erzbergbahn (160)

Rhb 11 + 108 + 107

Pont des Allemands in Visé (1)

Pont des Allemands in Visé (2)

Pont des Allemands in Visé (3)

Pont des Allemands in Visé (4)

33 101 im Bw Linz/Donau

33 128 im Bw Linz/Donau

34 7001 (Zweitbesetzung)

35 223 in Linz/Donau

35 301 bei Selzthal

35 304 in Amstetten

35 507 in Bodenbach

35 519 in Bodenbach

35 521 bei Rathen

Schafbergbahn (17)

Schafbergbahn (18)

Schafbergbahn (19)

Schafbergbahn (20)

Schafbergbahn (21)

Schafbergbahn (22)

Schafbergbahn (23)

Schafbergbahn (24)

Schafbergbahn (25)

Schafbergbahn (26)

Schafbergbahn (27)

Schafbergbahn (28)

Schafbergbahn (29)

Schafbergbahn (30)

Schafbergbahn (31)

Schafbergbahn (32)

Schafbergbahn (33)

Schafbergbahn (34)

Schafbergbahn (35)

Schafbergbahn (36)

Schafbergbahn (37)

FS 213 906 in Bologna

FS 640 128 in Novara

FS ALe 883 in Novara

FS E 428 115 in Novara

FS E 444 006 in Bologna

FS E 626 296 in Novara

Ital.-franz.-Loktreffen

FS ETR 303 in Milano

FS ETR 202 in Milano

SNCF T 2026 in Strasbourg

ÖBB 4010.003 in Brannenburg

SBB Ae8/14 11851 bei Wassen

Eisenbahnfähre Gedser (2)

SNCF BB 16030 in Basel

SNCF BB 1646 in Lyon

SNCF BB 8239 bei Dijon

SNCF BB 8515 bei Orléans

SNCF BB 9232 in Lyon

SNCF BB 9490 in Nimes

SNCF CC 65002 in Bordeaux

SNCF CC 6501 in Lyon

SNCF Depot Bordeaux

SNCF Z 4907 und Z 4904

NP 5001 in Livingston

Bw Cerbere

SNCF 1ABBA1-3603 in Modane

SNCF 1CC1-3808 bei Chambéry

SNCF 2CC2-3401 bei Chambéry

SNCF 2CC2-3404 in Modane

SNCF 2D2-5543 in St. Pierre

SNCF 2D2-9125

SNCF CC-7140 bei Aiguebelle

Zuckerfabrik Wierzchoslawice

FS E 636 in Modane

NS DE 1003 in Basel

SBB RBe 2/4 in Kreuzlingen

SBB Ae3/6 10611 in Kreuzlingen

99 1542 in Österreich (1)

99 1542 in Österreich (2)

99 1542 in Österreich (3)

99 1542 in Österreich (4)

99 1542 in Österreich (5)

99 1542 in Österreich (6)

99 1542 in Österreich (7)

99 1542 in Österreich (8)

99 1542 in Österreich (9)

99 1542 in Österreich (10)

99 1542 in Österreich (11)

99 1542 in Österreich (12)

99 1542 in Österreich (13)

99 1542 in Österreich (15)

99 1542 in Österreich (16)

99 1542 in Österreich (17)

99 1542 in Österreich (18)

99 1542 in Österreich (19)

99 1542 in Österreich (20)

99 1542 in Österreich (21)

99 1542 in Österreich (22)

99 1542 in Österreich (23)

99 1542 in Österreich (24)

99 1542 in Österreich (25)

99 1542 in Österreich (26)

99 1542 in Österreich (27)

99 1542 in Österreich (28)

99 1542 in Österreich (29)

99 1542 in Österreich (30)

99 1542 in Österreich (31)

Der "General" (2)

Der "General" (3)

Der "General" (4)

Der "General" (5)

Der "General" (6)

Der "General" (7)

Der "General" (8)

Der "General" (9)

SBB Ae 4/7 11014 in Liestal

57 401 II bei Waidhofen

RENFE 242F+241F bei Briviesca

Dampf in China (77)

Dampf in Südafrika (49)

Dampf in China (76)

Stubaitalbahn (5)

Stubaitalbahn (6)

Stubaitalbahn (7)

Stubaitalbahn (8)

Salzburger Lokalbahn (5)

Salzburger Lokalbahn (6)

Salzburger Lokalbahn (7)

SBB Re 4/4 IV bei Frutigen

BLS Re 4/4 169 in Kandersteg

BLS Ae 6/8 207 bei Kandersteg

2x SBB Re 4/4 bei Kandersteg

CFL 211 bei Troisvierges

SOB in Mainz

ÖBB 97.211 in Donawitz (1)

ÖBB 57.294 in Donawitz

ÖBB 97.211 in Donawitz (2)

Stahlwerk Donawitz (9)

Eisenbahnfähre Gedser (3)

Eisenbahnfähre Gedser (4)

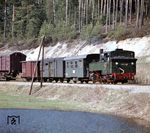

PKP T49 111 in Bialosliwie

PKP Tx6-503 in Naklo

97 301 in Vordernberg (1)

SNCB 2802

Bw Linz/Donau

RENFE 141F 2381 bei San Felice

Dampf in Südafrika (48)

Dampf in Südafrika (47)

Sdz zum Narzissenfest (1)

Sdz zum Narzissenfest (2)

Kleiner Grenzverkehr (3)

CSD 556.0506 in Gmünd/NÖ (1)

CSD 556.0506 in Gmünd/NÖ (2)

ÖBB 399.04 in Gmünd (1)

ÖBB 298.207 in Gmünd/NÖ (1)

ÖBB 298.207 in Gmünd/NÖ (2)

ÖBB 298.207 bei Litschau

ÖBB 298.207 in Alt Nagelberg

ÖBB 298.207 in Litschau

ÖBB 2143.02 bei Neusiedl

ÖBB 5145.05 bei Neusiedl

MAV 424.084 bei Nagycenk

Im Museum

Museumsbahn Blonay–Chamby

CSD 423.0229 in Frydlant

CSD 534 und 434 in Praha

CSD 456.008 in Decin

CSD 464.029 in Praha

CSD 464.057 in Praha

CSD 475.1128 in Prerov

CSD 477.021 in Bratislava

Depot Bratislava

CSD 498.102 in Bratislava

CSD 498.104 in Bratislava

CSD 555.019 in Ostrava

CSD 555.116 in Beroun

CSD 555.3111 in Bratislava

CSD 556.0152 in Decin

CSD 556.0398 in Decin

CSD 556.0425 in Rychnov

CSD M 131.1246 in Prag

CSD M 240.010 bei Decin

CSD M 296.1010 in Decin

CSD und DR in Decin

CSD M 298.009 in Decin

CSD M 298 in Decin

CSD S 499.1021 in Bratislava

Bahnknoten Usti nad Labem

ÖBB 52.4364 in Hieflau (1)

ÖBB 86.476 in Hieflau (1)

ÖBB 93.1362 in Hieflau

Zillertalbahn (9)

Zillertalbahn (10)

Dampf in Indien (6)

Dampf in Südafrika (45)

Dampf in Südafrika (46)

Dampf in Südafrika (8)

58 2212 in Rathen

99 901

39.301 in Schwarzenau

Winter in Kleinreifling

ÖBB 92.2260 in Hieflau

ÖBB 86.782 in Hieflau (1)

ÖBB 97 und 86 in Eisenerz

GKB 372 in Graz (1)

GKB 56.3200 in Graz

GKB 372 in Graz (2)

GKB 56.3229 in Graz

ÖBB 77.254 in Graz

GKB VT 10.05 in Graz

GKB 372 und 56.3195

GKB 56.3297 in Graz

ÖBB 78.606 in Graz

ÖBB 392.2514 in Stadlau

SBB Ae 3/6 II 10442 in Luzern

SBB Ae 3/6 II 10417 in Luzern

SBB Fhe 4/6 904 in Luzern

SBB BDe 4/4 1621 in Luzern

SBB Ae 6/6 11437 in Luzern

SBB Ae 4/7 10992 in Luzern

SBB Fe 4/4 1663 in Luzern

SBB E 3/3 8462 in Luzern

SBB C 5/6 2965 in Luzern

Lokparade im Depot Luzern

SBB RBe 2/4 1008 in Luzern

DSB MA 461 in Aarhus (1)

FS 625 und E 428 in Novara

FS E.428 061 in Domodossola

FS E.428 227 in Domodossola

FS E.432 039 in Cuneo

SBB Ce6/8 14274 in Renens

SNCF CC 7154 in Geneve

SNCF XBD 4005 in La Roche s.F.

CSD 434.2217 in Bakov

CSD 475 189 in Brno

CSD 477 040 in Praha

CSD 498 030 in Praha (1)

CSD 498 030 in Praha (2)

CSD 498 030 in Praha (3)

CSD 498 040 in Tabor

CSD 498 115 in Bratislava

CSD 524.1102 in Modrany

CSD 524.1109 in Bakov

CSD 555.016 in Budweis

Gruß vom Fotografen

CSD M 298 in Praha

CSD T 211 0001 in Bratislava

CSD M 262 in Praha

Erzbergbahn (156)

TCDD 46.224 und 56.531

TCDD 44.031 in Balikesir

TCDD 56.328 in Hanköy

RENFE 241 F4 089 bei S. Felice

PKP Ty43-64 bei Gniezno

SAR 19 C bei Caledon

SBB 18452 in Singen

SBB-Cargo 482 013 in Dssd-Rath

SBB 10039 in Basel

Dampspeicherlok "Salmen"

03 1081 in Amstetten (3)

03 1081 in Amstetten (1)

03 1081 in Amstetten (4)

03 1085 bei St. Pölten

03 1090 in Attnang-Puchheim

3-fach Traktion bei Du-Wedau

SNCF 437 011 bei Ratingen West

Begegnung mit CSD 475.133

CSD 498 002 in Praha

CSD 555.3242 bei Hrobce

CSD 555.3138 bei Libcice

CSD 534.109 Trencianska Tepla

CSD 556.0292 in Brünn

CSD E 499 097 bei Velka Lodina

Werklok 35.01 01

CSD 555.3210 in Praha

CSD 387.008 in Dolni Berkorvic

CSD 431 003

"Vindobona" in Wien (5)

SNCB 1602 bei Aachen (2)

SBB 10035 in Basel