Alle Bilder zum Thema Deutsche Reichsbahn Gesellschaft - Seite 2 von 5

Seite: zurück 1 2 3 4 5 weiter

4314 Bilder gefunden.

03 230 in Köln

77 110 in München

17 505 in Nürnberg

78 159 in Nürnberg

85 002 am Schluchsee

86 131 in Gemünden/Main

86 550 in Nossen

86 807

98 532 in Erlangen

Müngstener Brücke (21)

62 004 in Düsseldorf (2)

62 005 in Düsseldorf (1)

62 005 in Lennep

62 007 auf Rügen

62 010 in Meiningen (1)

62 010 in Meiningen (2)

62 011 bei Wasungen

89 7011 + 62 013

64 011 in Seesen

64 195 in Königstein/Sachsen

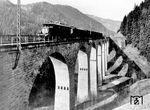

Viadukt Forbach-Gausbach

61 001 in Dresden (1)

61 001 in Kassel (2)

61 001 in Seddin (2)

61 001 in Seddin (3)

61 001 in Dresden (3)

61 001 bei Radebeul (1)

61 002 in Dresden (2)

61 002 in Dresden (3)

61 002 in Dresden (4)

61 002 in Dresden (5)

57 3423 bei Stockheim

57 2631 bei Epfenhofen

61 001 in Dresden (7)

18 312 in Mannheim

18 315 in Mannheim

18 530 (2)

Unfall bei Mannheim

03 116 mit Versuchsanbau

18 114 bei Geislingen

18 466 bei Lauenstein

18 474 + 510 bei Rothenkirchen

18 499 in Halle/S (1)

18 511 bei Steinbach/Wald

18 511 + 496 bei Lauenstein

50 1047

50 150

Personal der 17 075

Bayr. Vorsignal (2)

Sonderzug nach Cheb/Eger

Der Wagenmeister (3)

Der Wagenmeister (4)

76 001 in Darmstadt (2)

Unfall Viernheim (1)

94 290 + 352 im Odenwald

94 290 bei Kreidach

91 544 in Darmstadt

Signalwerkstatt (1)

Signalwerkstatt (2)

Signalwerkstatt (3)

Signalwerkstatt (4)

Schwertransport (8)

Über den Ablaufberg

93 064 in Berlin (1)

93 064 in Berlin (2)

91 1379 in Mittelndorf

H 02 1001 (3)

05 003 auf Versuchsfahrt (2)

61 001 in Kassel (1)

01 107 im Sachsenwald (1)

01 107 im Sachsenwald (2)

24 022 bei Stuttgart

H 17 206 (1)

H 17 206 (2)

H 17 206 (3)

H 17 206 (4)

05 001 in Nürnberg

05 002 in Hamburg (3)

Dienstbeginn (2)

Parole (11)

01 205 in Berlin

Steppenpferd bei Köslin

38 2162 in Frankfurt/Oder

44 1115 bei Neustadt/Weinstr

56 2906

Neißeviadukt in Görlitz (3)

Wintersportzug in Weißenstein

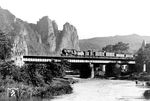

Breitachbrücke Langenwang

E 95 01 in Dittersbach (3)

"517 Breslau" bei Görlitz

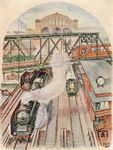

RVM Berlin

03 029 bei Frankfurt/Oder

Fertig zur Nachtfahrt

03 053 in Hannover

03 090 bei Goslar

03 155 in Berlin

Schnellzug bei Priestewitz

Schnellzug bei Wunstorf

05 002 bei Borsig

05 003 (8)

100 Jahre Borsig

17 078 in Frankfurt

17 100 bei Rhöndorf

Abfahrt in die Nacht

17 733 + 38 300 bei Tharandt

18 111 bei Geislingen

18 125 bei Hausen im Tal

18 125 bei Stuttgart

18 420 in München

Illerbrücken bei Kempten (3)

Schnellzug bei Oberstaufen

S 3/6 bei Donauwörth

38 2680 bei Wartha

39 099 in Berlin

39 168 im Thüringer Wald

P 10 bei Marburg

Geislinger Steige (47)

Schneidemühl Vbf

Viadukt bei Sontra

Rheingold bei Spay

50 2635 ÜK

55 4009 in Hannover

Güterzug bei Steinbach a W

Geislinger Steige (41)

61 001 in Dresden (4)

61 001 in Nürnberg (1)

61 001 in Nürnberg (2)

61 001 in Nürnberg (4)

73 065 bei Harburg/Schwaben

78 489 am Schliersee

84 003

An der "Bunten Kuh" im Ahrtal

Personenzug bei Velbert

93 1218 bei Remptendorf

93 975 bei Aprath

95 044 bei Steinbach/Wald

96 018 bei Steinbach/Wald

98 1022 bei Burghausen

Auf dem Weg zum Fichtelberg

99 756 in Oybin

E 95 01 in Rothenbach (2)

Krankentransport

Expressgutverladung (4)

Messfahrt mit E 04 09 (1)

Messfahrt mit E 04 09 (2)

E 244 21 bei Hirschsprung

E 36 02 bei Garmisch

E 91 12 bei Amstetten/Württ

E 95 01 in Rothenbach (1)

Holzverladung (5)

Gleisbauarbeiten (34)

Gleisbauarbeiten (35)

Gleisbauarbeiten (36)

Feierabend am Bauzug

Eignungsprüfung

Weihnachtsbaumversand (1)

Weihnachtsbaumversand (2)

Im Eulengebirge

Im Rurtal bei Nideggen (2)

Im Wiesenttal bei Streitberg-2

DT 51 auf Probefahrt (5)

E 244 21 am Ravennaviadukt -1

elT 1131 in Augsburg

DT 59 in Berlin

elT 18 in Berchtesgaden

elT 1900 auf Probefahrt (2)

elT 1014 im Riesengebirge

Zug im Glatzer Bergland

Schnellzug in Ostpreußen

VT 137 in Görlitz

VT 137 bei Tharandt

VT 137 im Ahrtal (3)

VT "720 Regensburg"

VT "859 Mainz"

VT "862 Essen"

VT "873 Frankfurt"

VT "875 Wuppertal"

Personenzug im Elbtal

03 058 in Hagen

38 1551 bei Düren

P 8 bei Schneidemühl

Nahebrücke bei Bad Münster

Viadukt bei Sonneberg West

Müngstener Brücke (20)

Kohleentladung

Schiffbrücke Maxau (4)

Odertalkokerei

FDt 551/711 in Berlin

SVT 137 Bauart "Leipzig"

SVT 877 a/b (4)

FDt 15 bei Hannover

SVT 877 in Hamburg (2)

FDt 15 in Berlin (2)

FDt 15 in Berlin (3)

FDt 15 in Berlin (4)

Rekord-SVT

FDt 571 in Berlin

FDt 33 bei Mannheim

SVT 137 901

Gläserner Zug (2)

![Brandleitetunnel Blick auf das Ostportal des 1884 eröffneten Brandleitetunnels, der den Scheitel des Thüringer Waldes bei Oberhof durchquert. Mit einer Länge von 3039 m war er bis 2013 (Fertigstellung des Finnetunnels) der längste Eisenbahntunnel Thüringens und davor auch der längste der Deutschen Reichsbahn in der DDR. Durch den Tunnel führt die zweigleisige Bahnstrecke Arnstadt—Grimmenthal zwischen den Bahnhöfen Gehlberg [598 m ü. NN] und Oberhof (Thür) auf 639 m ü. NN. (1934) <i>Foto: RVM</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/73269_x.jpg)

Brandleitetunnel

MAN-Weichenbaukran

57 1498 bei Lychen

Ausstellung "Schaffendes Volk"

VS 145 007 in Gruiten

01 1062 in Rudolstadt

50 475 in Wien (2)

Po 139 in Bacharach (3)

38 1763 auf dem Hindenburgdamm

Neckartal bei Horb

Milchkannenversand (5)

VT "137 029 Halle"

17 266 bei Duisburg

18 483 bei Oberdorf

38 3969 bei Reinfeld

Im Spessart bei Heigenbrücken

55 1840 in Rheydt

58 1205 bei Bad Kösen

58 1622 bei Tharandt

74 1060 in Treffurt

75 402 bei Kirschbaumwasen

75 409 im Murgtal

78 382 bei Nierenhof

38 3381 in Wuppertal (1)

85 002 bei Titisee

86 203 bei Remlingrade

Im Wiesenttal bei Streitberg-1

17 248 bei Boppard

39 110 in Leipzig

39 244 bei Schönau

39 260 in Kassel

43 001 in Weißenfels

44 023 in Treuchtlingen

38 1237 bei Hagen

57 1817 bei Hasselbach

FDt 15 bei Leverkusen

44 451 in Reichenbach (1)

Fahrt ins Neue Jahr

Brikettverladung (7)

Primus Schlepper

52 4846 bei Rathen

78 020 in Altona

38 1054 bei Oberdorf

38 3449 bei Schwaan

39 054 bei Wuppertal

56.9 + 57.5 bei Neustadt

64 223 bei Lychen

64 257 bei Helsa

75 481 bei Sanitz

86 204 in Wuppertal (1)

86 204 in Wuppertal (2)

Po 139 in Bacharach (2)

Einfahrsignal Bacharach

17 013 bei Duisburg

38 1833 bei Berlin

55 610 in Rheydt

57 1818 bei Hasselbach

80 018 in Köln

91 1777 in Altenvoerde

Bäderexpress bei Dannenwalde

18 107 bei Hausen im Tal

18 115 bei Amstetten

18 133 bei Heidelsheim

18 326 in Gruiten

38 1872 + 17 201 bei Saalfeld

P 8-Begegnung bei Opladen

43 030 bei Bad Kösen

56 2138 bei Osterspai

57 1098 bei Passau

57 2231 bei Epfenhofen

57 3284 + 58 1721 bei Hagen

58 1098 bei Salmünster

58 1525 bei Schönau

58 1546 bei Orlamünde

58 1941 bei Bad Kösen

59 015 bei Bruchsal

64 038 bei Elmstein

74 654 bei Osberghausen

Gläserner Zug (58)

P 1211 im Wehretal

57 1002 in Berlin (1)

38 2277 in Bacharach

38 2617 in Angermund

SVT 137 bei Hockeroda

Zwei 03.10 in Salzburg

06 001 in Gotha

Kriegsgefangene (2)

Basaltverladeanlage

Kinderlandverschickung (8)

Kinderlandverschickung (9)

39 233 bei Schweinfurt

Lokalbahn Neuötting–Altötting

Bw 1 Frankfurt (Main) -4

E 16 + E 04 bei Übersee

RAW Schwerte (2)

Rheinbrücke Worms (1)

BC4ü "25005 Mü"

57 3334 in Brügge (2)

86 203 bei Radevormwald

86 203 bei Ehringhausen

Bw Wuppertal-Vohwinkel (7)

17 135 in Duisburg

98 1104 bei Oberstdorf

03 1008 in Frankfurt/Oder

39 196 bei Hochdahl

39 197 in Rathen

39 192 in Leipzig

93 518 in Hamburg

Rotte (13)

Einweihung Speyer Rheinbr. (1)

Einweihung Speyer Rheinbr. (2)

Einweihung Speyer Rheinbr. (3)

Einweihung Speyer Rheinbr. (4)

Einweihung Speyer Rheinbr. (5)

Einweihung Speyer Rheinbr. (6)

Einweihung Speyer Rheinbr. (7)

Bw 1 Frankfurt (Main) -3

62 006 auf Rügen

Pr. G 12 bei Plettenberg

01 001 in Hannover

01 1102 in Nürnberg

01 236 im RAW Meiningen

91 1523 in Lindau

Schienenverladung

01 073 bei Mecklar

62 004 bei Gevelsberg

56 2151 bei Hannover

57 2920 in Hannover

39 042 bei Gondelsheim

17 1090 bei Düsseldorf

17 212 + 01 060 bei Hannover

18 324 bei Weißenthurm

38 1555 bei Wuppertal

44 004 bei Lauenstein

57 3334 in Brügge (1)

01 001 in Wuppertal (2)

03 273 in Wuppertal (4)

Zugkreuzung bei Hochdahl

18 125 + 18 137 bei Eutingen

18 445 bei Passau

18 511 bei Pappenheim

50 291 in Amstetten

39 060 bei Hochdahl

Umbau der 55 5542

Im Ahrtal bei Mayschoß

85 008 in Kassel

P 3068 bei Thomasmühle

E 44 043 in Schlesien

17 005 in Essen

17 038 in Haspe

E 378 in Wuppertal

17 112 bei Boppard

18 323 bei Kaub

"Rheingold" in Boppard

18 530 bei Köln

38 2086 in Wuppertal

Wupperbrücke Wt-Sonnborn (22)

38 3374 bei Wuppertal

39 151 in Wuppertal

39 145 in Wuppertal

44 001 bei Förtschendorf

44 007 bei Förtschendorf

77 101 in Bingerbrück (1)

Signalbrücke in Wuppertal

84 004 in Dresden

86 202 in Wuppertal (3)

93 668 in Wuppertal

99 599 in Radeburg (2)

Schienenzeppelin (14)

Gläserner Zug (53)

E 244 31 in Höllsteig

01 180 bei Wuppertal

02 001 in Hof

03 158 bei Bad Kösen

18 106 in Ulm (2)

38 3104 am Rhein

38 3993 bei Lage/Lippe

55 038 in Neuß (2)

58 503 bei Talhausen

93 514 bei Gerolstein

94 508 in Düsseldorf

97 401 in Buchholz (Hunsrück)

Bienenverladung

03 001 bei Schwelm

03 091 in Köln (2)

18 517 bei Bingen

38.10 und 38.2 bei Jocketa

38 2153 in Wuppertal

38 3788 bei Neubrandenburg

Altmühltal bei Dollnstein

94 281 in Düsseldorf (3)

Bahnstrecke bei Lauenstein

Viehverladung (13)

VT 137 236 in Nürnberg

01 059 bei Porta

An den Hörselbergen

01 053 in Freiburg/Brsg

01 083 bei Bad Kösen

03 021 in Stettin

03 114 bei Porta

17 287 in Norddeich Mole

17 304 in Hamburg

17 306 in Hamburg

17 708 in Dresden (1)

38 1228 bei Wiesthal

38 2182 in Ulm

38 1727 bei Neviges

18 534 in Köln (2)

38 3074 bei Wuppertal

38 3211 bei Orlamünde

38 223 in Netzschkau

44 006 in Rothenkirchen (3)

56 2079 in Rheydt

56 251 bei Martensdorf

78 008 in Saßnitz (1)

97 011 + 97 021 in Linz/Rhein

Auf dem Weg zur Übernachtung

Ankunft in Oberlahnstein

03 046 bei Groß Königsdorf

Schnellzug bei Bad Kösen

17 056 in Köln

18 106 in Ulm (1)

18 533 bei Leverkusen

55 4491 in Güstrow

Bekohlungsanlage Bw Ulm

64 179 bei Böhlen

74 531 bei Remlingrade

74 578 bei Winterhagen

Bw Wuppertal-Langerfeld

78 435 in Wuppertal (1)

81 001 in Vienenburg

89 001'' in Berlin (1)

Brückenbaustelle (25)

93 749 in Wuppertal

93 894 bei Heiligenhaus

94 281 in Düsseldorf (1)

94 751 im Angertal

99 223 in Eisfeld (5)

Rheingold bei Bonn

Baumblüte bei Oberwesel

Rheinstrecke bei Rolandseck

17 212 in Köln

Führerstand der 17 219

03 099 bei Berlin

38 1016 in Breslau (2)

38 2019 + 03 061 in Wuppertal

Bw Düsseldorf Abstellbf

38 3408 + 3411 bei Hagen

78 003 in Düsseldorf (2)

98 487 in Rothenkirchen

VT 137 in Dortmund

717 + 907 in Passau

Dampfkran (2)

03 184 bei Wuppertal

03 102 + 03 233 in Wuppertal

86 204 bei Lüttringhausen

86 201 in Wuppertal

Bw Neuß (1)

17 248 in Köln

VT 137 035 bei Milspe

VT 137 090 bei Wengern West

VT 137 bei Gerolstein

Rauschenloch-Viadukt

Einfahrt in Remscheid Hbf

Unfall Groß Gleidingen (1)

Unfall Groß Gleidingen (2)

Unfall Groß Gleidingen (3)

Unfall Groß Gleidingen (4)

VT 137 in Wuppertal (5)

Wir verreisen !

Unfall bei Oschatz

54 638 in Berlin (1)

56 2902 in Hamm

56 4101 in Lissa

57 1054 bei Kobern-Gondorf

Lokreserve für RBD München

57 203 in Leipzig

57 3456 bei Kettwig

84 003 bei Weesenstein

84 004 in Altenberg

84 005 in Weesenstein

84 008 bei Weesenstein

E 93 + E 91 bei Reichenbach/F

90 131 in Jülich (1)

90 234 in Bremen

91 1485 in Hamburg

92 003 in Kornwestheim

92 607 in Oldenburg

Holzverladung (4)

Holzverladung (7)

01 010 in Köln

01 074 in Würzburg

01 061 in Hannover (2)

18 454 in Darmstadt

P 8 und S 3/6 in Bad Münster

57 2347 bei Kempten

58 1155 bei Riestedt

Unterwegs in Sachsen

100 J. Pfälzische Ludwigsbahn

Spargelverladung

Papierverladung

Bild mit Dame

Sonntagsausflug (5)

01 094 in Gemünden/Main (1)

01 180 in Wuppertal

Pr. S 10¹ bei Ottmachau

38 2973 in Berlin

VT 137 217 bei Wetter/Ruhr

VT 137 043 im Ahrtal

64 208 bei Thürkow

E 94 001 in Garmisch

E 94 003

E 94 007

E 94 157

elT 1801 in Geislingen

ET 25 010

Einfahrt nach Wt-Vohwinkel Vbf

38 1723 in Lennep

38 1872 in Saalfeld (1)

38 3604 bei Schwelm

38 3626 in Kaub

98 7742 in Friedland/Isergeb

99 7802 in Treibach (1)

98 8001 in Lundenburg

E 94 001

93 1045 in Kreuzberg/Ahr

38 3527 bei Dornburg

38 3542 in Kettwig

44 006 in Rothenkirchen (1)

44 006 in Rothenkirchen (2)

44 099 in Altenhundem

Mosbach - Mudau (122)

64 294 bei Niederaula

75 417 im Murgtal

SVT in Köln

Streckenbau in der Steiermark

97 504 in Reutlingen (1)

Salesel im Elbtal bei Aussig

Zug bei Markt Eisenstein

CSD 387.013 in Bodenbach (1)

01 014 in Leipzig

01 099 in Hamburg

Bf Waldenburg-Dittersbach (2)

Abschied (11)

Pregelbrücke Königsberg

Mittenwaldbahn

Berlin Anhalter Bf (24)

Verladen von Lindenbäumen

Seilwagen

89 7315 in Bingerbrück (1)

89 7315 in Bingerbrück (2)

89 7315 in Bingerbrück (3)

58 449

24 061 in Heidenheim

74 959 in Frankfurt/M (1)

Geflügelverladung

Dunetalviadukt (4)

38 3784 in Löhne

39 160 bei Gehlberg

Die Schnapszahllok

56 2309 bei Oberwesel

92 887 in Minden

96 025 im Frankenwald

99 162 bei Unterheinsdorf (2)

01 003 im RAW Schwerte

Güterabfertigung Erfurt

Berlin Anhalter Bf (14)

Pflanzenverladung

Schwellenbohrbetrieb

Brikettverladung (5)

VT 762 in Nürnberg

Schienenzeppelin (12)

![Kleinbehälter (7) Kleinbehälter wurden bei der Reichsbahn nach ihrem Fassungsraum in drei Gruppen A, B und C eingeteilt. Hier wird ein Kleinbehälter verladen, der zur Güterabfertigung Neuß in der RBD Köln gehörte. Das Foto entstand wohl am gleichen Tag wie Bild-Nr. 52767 [Kleinbehälter (6)]. (1937) <i>Foto: RVM</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/58760_x.jpg)

Kleinbehälter (7)

Schienenwalzstraße

E 16 10 bei Übersee

pr. G 12 in Halle

43 014 in Engelsdorf

Strohverladung

44 003 in Rothenkirchen

39 167 bei Arnstadt

Neißebrücke bei Görlitz

1. elektr. Zug Halle-Magdeburg

Brückenteile in Angermünde

01 009 in Berlin

V 3602 in Offenburg

Baumusterlok 20813

Reisekomfort im SVT

03 082 in Angermünde

05 002 unterwegs mit 175 km/h

05 002 auf Versuchsfahrt (1)

05 002 auf Versuchsfahrt (2)

05 002 auf Versuchsfahrt (3)

95 005 in Oberhof

03 068 in Schwelm

57 1011 in Letter

03 117 bei Bad Kösen

17 029 bei Köln-Mülheim

24 019 bei Neubrandenburg

38 320 im Zschopautal

Mosbach - Mudau (102)

Mosbach - Mudau (113)

Mosbach - Mudau (114)

39 005 in Leipzig

Kabelverlegung

18 322 in Basel

38 2704 in Höxter

57 587 in Treuchtlingen (1)

Personenzug bei Teterow

Mosbach - Mudau (75)

Mosbach - Mudau (76)

99 221 bei Brünn

99 221 bei Eisfeld

Schienenzeppelin (9)

Schienenzeppelin (10)

03 112 im Harzvorland

Fototermin

Hornberger Viadukt

39 025 in Dresden

Elektr. Ablaufsignalanlage

Rangieren in Lichtenberg

Bekohlung der 94 610

39 009 in Wuppertal

T 18 1001 in Köln (1)

Schwemmsteinversand

Milchkannenversand (3)

Viehverladung (12)

Zeche Carolinenglück

Schienenzeppelin (13)

Rundfunk und Reichsbahn

Elektroschlepper

Entladung von Schienen

Frauen bei der Reichsbahn 102

Expressgutverladung (2)

Viehherde in Ostpreußen

LBE in Hamburg

Der Streckenläufer (6)

Der "Fliegende Hamburger" (2)

SVT 877 in Hamburg (4)

T 18 1001 in Hamm (3)

Viehmarkt in Donauwörth

Der Wagenmeister (2)

Werrabrücke Hann Münden

Wintersportsonderzug (85)

02 002 in Berlin (1)

02 002 in Berlin (2)

17 419 in Nürnberg

Winter im Allgäu (18)

38 2821 bei Sondershausen

38 3044 in Erfurt

38 3952 in Frankfurt/M

39 023 in Dresden (2)

43 002 in Erfurt (2)

44 010 in Saalfeld

51 002 in Hannsdorf (3)

54 1537 in Buchloe

54 1724 in München

64 273 in Barth

94 260 in Düsseldorf (2)

94 281 in Düsseldorf (2)

LBE DT 2000 in Treysa

97 024 in Linz/Rhein

97 026 in Linz/Rhein

38 2310 an der Columbuskaje

Rheinbrücke Rüdesheim (2)

Hindenburgdamm (26)

Rendsburger Hochbrücke (8)

Rendsburger Hochbrücke (9)

Rendsburger Hochbrücke (10)

Leig-Einheit (8)

Der Packmeister

Kohlenverladung

Unfall der 55 3245

38 2698 in Berlin (2)

17 1177 im RAW Grunewald

17 239 in Münster

19 011 in Dresden (1)

Der neue Rügendamm

Rheinbrücke Ludwigshafen

Boberviadukt in Schlesien (2)

43 017 bei Gerstungen

56 2205 bei Friedrichsruh

Fernsprechleitung (2)

03 096 im RAW Grunewald

38 217 in Leipzig

Stückgut in Gau Algesheim

Bahnhof Hölle (2)

96 017 bei Lauenstein

96 024 in Rothenkirchen

01 001 auf Indizierfahrt (2)

38 2103 in Leipzig

43 002 in Erfurt (1)

50 001

56 917 in Hof

57 2159 in Lichtenfels

62 003 in Düsseldorf

92 904 in Berlin

94 260 in Düsseldorf (1)

Abnahme der 95 044 (1)

Abnahme der 95 044 (2)

38 2578 auf dem Hindenburgdamm

93 1040 in Letmathe (1)

99 073 in Eichstätt

99 201 in Eichstätt

99 005 + 99 087 in Neustadt/H

55 1328 in Treysa

62 002 bei Hochdahl

Verladen eines Herzstücks

Güterbodenarbeiter (1)

Stellwerk "Sw" in Steinbeck

Fernsprechleitung (1)

Speiseraum im SVT (1)

Speiseraum im SVT (2)

Inspektionsfahrt (4)

Gläserner Zug (47)

74 524 bei Krebsöge

17 288 in Köln

Bremse anlegen

Gleisbauarbeiten (21)

Abfahrauftrag (4)

Weichenkontrolle

17 257 in Berlin

38 3725 in Essen

Beförderung von empf. Gütern

Gleisbauarbeiten (26)

Gleisbauarbeiten (23)

Gleisbauarbeiten (9)

Gleisbauarbeiten (16)

01 070 bei Wuppertal

Fliesenverladung

01 001 auf Indizierfahrt (1)

02 008 in Leipzig

90 010 in Linz/Rhein

01 034 in Haspe

01 004 in Hagen

01 004 in Hamm

Unfall Buir (1)

Unfall Buir (2)

Unfall Buir (3)

Unfall Buir (4)

Unfall Buir (5)

Unfall Buir (6)

Unfall Buir (7)

Unfall Buir (8)

Unfall Buir (9)

Schrankenposten am Rhein

17 111 in Dortmund (1)

17 006 in Rhöndorf

Durch Ostpreußens Wälder

Wörnitzbrücke bei Harburg

Ferienverkehr in Salzburg

02 006 in Wuppertal (1)

100 Jahre Eisenbahn in Bwg -4

Werbung (10)

Ga Düsseldorf-Derendorf (2)

Brikettverladung (4)

elT 1901 in Berchtesgaden

Höllentalbahn

Das Fräulein vom Amt

Werbung (11)

Im Rurtal bei Nideggen (1)

Schrankenposten 155

Seilspannstation Hilbersdorf

24 040 in Landshut

Am Goldaper See

Am Karwendel

Crashtest-Versuch (1)

Crashtest-Versuch (2)

Crashtest-Versuch (3)

AB4ü-Wg der Bauart 35/36

Ladeschaffnerbüro

Schnellzug bei Möhren

01 034 in Wuppertal (1)

01 144 bei Unterloquitz

E 18 201 in Salzburg

Bau der E 44 068

Werbung (4)

17 207 in Hamburg

38 1516 in Erfurt

Prost Mahlzeit !

Hubwagen

Bahnhof Dahn

Vesper (1)

Wartung am Springschreiber

Unkrautbekämpfungszug (3)

Oder-Havel-Kanal b. Eberswalde

Reichsautobahn (1)

Reichsautobahn (2)

93 903 bei Klusenstein

Reichsbahner (2)

Reichsbahner (4)

Lokführer und Heizer

Funkzug (1)

Funkzug (2)

Funkzug (3)

Funkzug (4)

Funkzug (5)

Funkzug (6)

Brückenmesszug

Messzug mit E 18 07

Blick auf Cochem

Kaiser-Wilhelm-Tunnel (2)

39 018 bei Eisenach

Der "Adler" (1)

01 082 in Berlin Ahb

39 247 bei Berlin

E 178 01 in Berlin

E 93 02 (1)

E 93 08 in Düsseldorf (1)

E 93 08 in Düsseldorf (2)

E 93 08 in Düsseldorf (3)

39 143 bei Milspe

03 059 bei Schwelm

Pegnitzbrücke Velden

"10001 Köln" bei Hönningen/Ahr

Bw Dieringhausen (1)

38 3373 in Dieringhausen

D 43 bei Bad Kösen

P 8 und P 10 bei Bad Kösen

01 092 bei Bad Kösen

62 001 bei Solingen (1)

62 006 bei Kummerow

62 006 in Lietzow

62 010 bei Reurieth

62 015 bei Eisenach (4)

62 015 im RAW Braunschweig

Ravenna-Viadukt (12)

Ravenna-Viadukt (13)

elT 10 bei Josephinenhütte

Viehumschlagplatz Wismar

Wintersportsonderzug (84)

Waschanlage (8)

Muldebrücke bei Muldenstein

62 001 bei Rolandseck

62 002 in Köln Bbf (1)

62 002 in Köln Bbf (2)

62 002 in Köln Bbf (3)

62 002 in Wuppertal (1)

Müngstener Brücke (17)

62 002 in Wuppertal (2)

62 003 bei Remagen

62 001 bei Solingen (2)

Zug bei Waxweiler

Kleinbehälter (6)

Koksanstalt Skalley

RAW Braunschweig

43 003 in Leipzig

74 1196 in Scharmützelsee

74 289 in Oldenburg

Milchkannenversand (4)

93 647 in Wilhelmsburg

86 005 in Wittlich (1)

75 1015 bei Bad Sülze (1)

75 1015 bei Bad Sülze (2)

01 072 am Cornberger Tunnel

Erzbergbahn (161)

Erzbergbahn (158)

01 072 in Leipzig

Reichsautobahn (5)

AT 595/596

Baueinsatz

Kohlenlader

Rauhreif

VT 137 in Milspe Tal

P 10 bei Sötenich

Abfahrt in Bingerbrück

Seedienst Ostpreußen (2)

Erzbergbahn (1)

18 117 bei Geislingen

Geislinger Steige (17)

38 2005 bei Hückeswagen

pr. G 10 bei Kotthausen

P 429 bei Gondorf/Mosel

38 3863 in Oberwesel

38 3663 bei Neubrandenburg

Bf Altenahr

01 069 bei Freiburg

E 94 001 in Innsbruck (1)

03 130 bei Sontra

Elbebrücke Torgau (3)

Göhrener Viadukt

Hülstalbrücke Westerburg

Weichenauftauen (7)

Bw Bln Potsdamer Gbf

Gleisbaukran

Schiffbrücke Maxau (3)

Bw Düsseldorf-Derendorf (8)

Bw Wuppertal-Steinbeck (1)

91 1763 bei Gevelsberg

93 384 bei Raumland

VT 137 in Wuppertal (2)

VT 137 in Wuppertal (3)

VT 137 in Wuppertal (4)

Gläserner Zug (46)

74 1067 bei Wennemen

86 200 in Krähwinklerbrücke

86 203 bei Ehringhausen

93 1051 bei Klusenstein

Behälterverkehr

Ravenna-Viadukt (11)

Rheinbrücke Engers

Schiffbrücke Maxau (2)

Schiffbrücke Maxau (5)

98 7502 in Speyer

Reisen in der 3. Klasse

39 138 in Milspe

55 2122 bei Kirchhundem

86 201 in Dahlerau

78 003 in Düsseldorf (1)

Bf Waldenburg-Dittersbach (1)

38 3375 in Nordhausen

Sä. VI K 216 in Dresden

LBE Nr. 1 in Lübeck (1)

Schwemmsteinversand

Bimssteinverladung

Weichenpflege (4)

17 1001 in Stralsund

17 284 in Kettwig

17 302'' in Hamburg (2)

18 010 in Königstein/Sachsen

Geislinger Steige (2)

E 18 15 in Hirschberg

E 94 005 in Innsbruck

93 1527 in Winkelsdorf

03 235 in Ludwigslust

03 065 in Osnabrück

FDt 15 bei Düsseldorf (1)

FDt 15 bei Düsseldorf (2)

VT 137 290 in Wuppertal (1)

VT 137 in Wuppertal (1)

86 202 in Wuppertal (1)

86 202 in Wuppertal (2)

93 929 in Wuppertal

39 139 bei Opladen

100 Jahre Dssd—Erkrath (1)

100 Jahre Dssd—Erkrath (2)

74 576 bei Wuppertal

VT 137 090 in Wuppertal

Kirschen aus Südbaden

Berlin Anhalter Bf (16)

Schleifsteinversand

Stw "Gmt" Glogau

53 718 in Leipzig

58 2036 bei Welschen Ennest

Wupperbrücke Wt-Sonnborn (4)

pr. S 10² bei Wuppertal

62 001 in Wuppertal

17 113 in Wuppertal

Wupperbrücke Wt-Rauenthal (1)

Direktion Wuppertal

03 055 in Wuppertal

03 012 in Wuppertal

Wupperbrücke Wt-Sonnborn (2)

38 3382 in Wuppertal

38 3602 + 38 2655 in Wuppertal

78 369 bei Wuppertal

17 010 in Wuppertal (1)

Winter im Allgäu (2)

Leig-Einheit in Petersdorf

EP 236 bei Hirschberg

Streckenfernsprecher

Güterabfertigung Osnabrück

Ga Bremen Neustadt

Lokstation Eggmühl

38 3149 in Wuppertal

Schafversand (1)

Landmaschinenversand (2)

Expressgutannahmestelle

Gepäckträger (3)

Verkehrswegekreuzung

01 025 in Berlin (1)

Expressgutabfertigung Stg Hbf

Gläserner Zug (11)

Gläserner Zug (12)

100 Jahre Eisenbahn in Bwg -3

39 230 bei Stuttgart

17 1093 + 17 1102 in Bln

Reichsbahn im Film (1)

Wenn der Vater mit der Tochter

100 Jahre Eisenbahn in Bwg -2

Bw Bremen Hbf

Flei-Verkehr

Schweineverladung (2)

Anlieferung der 05 001

Gänsetransport (3)

Schweineverladung (3)

Spritzzug (17)

SVT 877 und LBE in Hamburg

Umladehalle Stettin Gbf

Kleinbehälter (5)

Weinversand

An der Verladerampe

DT 51 auf Probefahrt (3)

DT 51 auf Probefahrt (4)

Butterverladung

Güterkasse München Hbf

39 169 bei Gräfenroda

39 140 in Hagen

50 475 in Wien (1)

17 100 bei St. Goarshausen

17 100 bei Boppard