Alle Bilder zum Thema Deutsche Reichsbahn Gesellschaft - Seite 3 von 5

Seite: zurück 1 2 3 4 5 weiter

4314 Bilder gefunden.

Kleinbehälter (4)

Schweineverladung (1)

Gänseverladung (2)

Verladung von Spiegelglas

78 519 bei Bresewitz

03 143 bei Schwaan

VT 761 in Allenstein

Kirschversand

Entfernung von Graten

Expressgutannahme

Kaiser-Wilhelm-Tunnel (1)

Kleinbehälter (3)

Berlin Stettiner Bf (2)

Gänseverladung (1)

Spezialtransport (2)

39 197 in Berlin

01 161 in Hamm (1)

44 913

Post4-Wg "4747 Han"

38 1455 in Betzdorf

"Tag der nationalen Arbeit"

38 1028 in Idar-Oberstein

38 1888 bei Bad Oeynhausen

38 3074 in Wuppertal

Kartoffelverladung (1)

98 567 bei Röthenbach

"Rheingold" in Hoek v. Holland

03.10 bei Melk

18 455 bei Melk

50 290 bei Wien

50 456 bei Wien

50 767 bei Wien

Rendsburger Hochbrücke (4)

pr. P 4¹ in Gleiwitz

37 023 in Allenstein

39 152 in Köln (1)

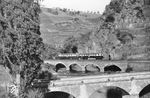

Ahrtal bei Altenahr (2)

Blick ins Ahrtal

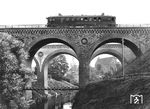

VT 137 im Ahrtal (2)

Bodenseetrajekt (3)

E 73 01 in Freilassing

E 75 03 in München

E 80 04 in München

An der "Bunten Kuh" im Ahrtal

Olympiazug

elT 1061 in Leipzig

"512 Breslau" in Lauban

Unkrautbekämpfungszug (2)

01 003 in Köln (3)

17 069 bei Köln-Mülheim (1)

17 069 bei Köln-Mülheim (2)

17 069 bei Köln-Mülheim (3)

RVM (2)

38 2919 im Bw Kaiserslautern

39 090 in Mainz

94 1344 in Hof

95 041 bei Lauenstein

Weichenauftauen (6)

Auf der Frankenwaldbahn

38 1693 in Greiz

Bw Euskirchen (1)

Am Berliner Humboldthafen

55 1086 in Mainz

Rheinbrücke bei Wesel

03 296 in Wuppertal (1)

50 008 in Dresden (1)

Bf Dresden-Friedrichstadt (1)

Bf Deutzerfeld

38 1087 in Darmstadt

58 1353 in Niedersachswerfen

Vor der Abfahrt (1)

Bf Berlin Alexanderplatz (3)

Bierverladung (2)

Daimler Schienenauto

Rheingold am Bw Deutzerfeld

38 3874 in Saarbrücken

01 032 in Köln

92 881 bei Lüttringhausen

93 893 bei Winterhagen

94 2034 in Riesa

01 032 in Wuppertal (2)

03 278

Hamburger Elbbrücken

Holzklasse

74 676 bei Alsdorf

Steilstrecke Boppard

38 2059 in Darmstadt

01 097 in Königstein/Sachsen

01 057 bei Hannover (1)

01 057 bei Hannover (2)

03 107 in Wuppertal

03 228 in Wuppertal

94 1701 im Murgtal

78 108 in Wuppertal

97 018 bei Wiedmühle

74 632 im Lennetal

03 138 bei Mechterstädt

01 117 bei Berlin

94 622 in Bad Reinerz

Über die Küddow

94 692 im Murgtal

96 025 in Rothenkirchen

38 3732 in Köln

54 1302 in Aschaffenburg

86 201 bei Beyenburg

54 005 in Berlin

Tunnelabbruch Oberau (1)

Tunnelabbruch Oberau (2)

Tunnelabbruch Oberau (3)

Tunnelabbruch Oberau (4)

Tunnelabbruch Oberau (5)

Tunnelabbruch Oberau (6)

Tunnelabbruch Oberau (7)

01 058 in Hannover

"7705 Saar"

93 408 in Bremen

64 219 in Braunschweig

70 126 in Trier (1)

71 373 in Meuselwitz

71 420 in Oldenburg

73 079 in Aschaffenburg (1)

73 201 in Nürnberg

74 530 in Lennep

74 604 in Wuppertal

93 901 in Brügge

93 923 bei Lennep

93 980 in Wuppertal

96 002 bei Probstzella (1)

96 012 in Laufach

39 232 bei Suhl

38 7001 in Waldshut

Bauzug (4)

39 001 bei Steinbach/Wald

39 074 bei Steinbach/Wald

86 217 bei Steinbach/Wald

38 433 in Ulm (1)

38 461 bei Oberdorf

38 471 bei Oberdorf

38 3335 bei Groß Gerau

Gläserner Zug (24)

74 435 in Lenne

38 218 in Dresden

38 261 bei Markersbach

38 262 bei Freital

38 275 in Berlin (1)

38 296 bei Passau

38 321 bei Markersbach

56 1024 bei Forchheim

38 202 in Dresden

38 218 bei Tharandt

93 1048 in Altenhundem

17 007 bei St. Goar

17 091 in Köln

17 101 bei St. Goarshausen

17 1172 + 17 1110 in Berlin

03 001 in Köln

03 242 in Wuppertal

38 2233 in Wuppertal

Im Elbsandsteingebirge

100 Jahre Eisenbahn in Bwg -1

36 006 in Neuß (2)

36 201 in Speele

36 934 in Leipzig (1)

36 956 in Leipzig

37 107 in Stralsund (1)

37 185 in Lissa

37 008 in Stralsund

Drewenzbrücke bei Osterode

17 068 im Bw Köln Bbf

24 024 bei Schenkenzell

93 1050 im Volmetal

93 1052 in Lüttringhausen

01 002 in Hannover

01 1088 in Dresden

01 1001 am Abzw Saaleck

01 089 in Köln (1)

36 006 in Neuß (1)

17 294 in Köln

Überholung in Geislingen (1)

17 247 + 03 168 in Wuppertal

01 001 in Köln (2)

01 033 in Hamm

T 18 1002 in München (3)

01 1058 in Rudolstadt

100 Jahre D. Eisenbahnen (1)

100 Jahre D. Eisenbahnen (2)

100 Jahre Berlin - Potsdam (1)

100 Jahre Berlin - Potsdam (2)

100 Jahre Berlin - Potsdam (3)

100 Jahre Berlin - Potsdam (4)

Rheingold in Köln (6)

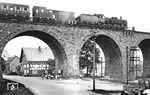

Niederdielfener Viadukt (1)

56 704'' in Darmstadt (1)

DRB 23 001 in Berlin (1)

DRB 23 001 in Berlin (2)

DRB 23 001 in Berlin (3)

DRB 23 001 in Berlin (7)

DR 23 002 in Berlin

38 2194 in Werdohl

38 3076 bei Altena

Lennebrücke bei Altena (Westf)

34 7308 in Bad Kleinen

34 7351 in Schwerin (1)

34 7351 in Schwerin (2)

Bw Köln Bbf (1)

Kokerei Scholven

01 099 in Berlin

38 1766 in Berlin

38 2698 in Berlin (1)

38 3158 in Kestert

74 1074 in Berlin

74 1261 in Berlin

17 1183 bei Großharthau

17 1191+17 255 in Uchtspringe

17 1038 + 03 069 in Wuppertal

17 1182 in Görlitz

17 1026 bei Düsterförde

17 1084 bei Eberswalde

17 1025 bei Schwaan

Stadtbahn bei Bln-Bellevue

17 1151 bei Wetter/Ruhr

Schnellzug aus Königsberg

T 38 3255 bei Kassel

91 1940 + 1941 in Rostock (1)

91 1940 + 1941 in Rostock (2)

91 1940 + 1941 in Rostock (3)

91 1940 + 1941 in Rostock (4)

91 1940 + 1941 in Rostock (5)

Bw Würzburg (1)

Bw Würzburg (2)

01 193 in Boppard

Setzen von Freileitungen (1)

Setzen von Freileitungen (2)

2× P 8 auf der Stadtbahn

Militärzug bei Freiburg/Schles

85 002 in Feldberg-Bärental

17 302'' in Hamburg (1)

17 1072 + 17 1201 in Hamburg

01 067 in Hamburg (1)

24 008 bei Eisenstein

24 021 bei Schenkenzell

24 023 + 024 bei Freudenstadt

24 026 bei Schenkenzell

24 028 bei Bad Liebenzell (2)

24 029 in Halbmeil

24 030 bei Talhausen

24 057 bei Rottweil

24 050 in Buchholz

24 065 bei Bischofferode

19 004 in Leipzig

19 001 bei Tharandt

19 007 bei Reichenbach

19 009 bei Tharandt

19 010 in Leipzig

19 021 bei Ruppertsgrün

19 1001 in Berlin (1)

19 1001 in Berlin (2)

Bodenseedamm (3)

Bodenseedamm (4)

39 007 in Netzschkau

39 192 + 39 252 im Vogtland

39 175 + 19 006 in Leipzig

44 001 in Falkenstein

55 209 in Letmathe

55 2367

39 029 bei Reichenbach

Marienbrücke in Dresden

24 066 in Sondheim

19 001 in Leipzig

19 004 b. Klingenberg-Colmnitz

19 005 in Dresden

19 008 in Leipzig

19 012 + 19 007 in Reichenbach

19 020 in Nürnberg

19 015 in Dresden

24 001 in Wriezen (1)

24 017 bei Karow/Meckl

24 024 bei Schiltach

24 024 in Neckarhausen

24 028 bei Bad Liebenzell (1)

24 060 in Hausen im Tal

24 066 bei Frielendorf

24 045 bei Langeland

Kloster Corvey an der Weser

Weserbrücke Corvey

Bei St. Goarshausen

41 105

T 18 1001 in Essen

38 1890 bei Porta

43 023 in Reichenbach (Vogtl)

99 023 auf Wangerooge (3)

99 211 auf Wangerooge (4)

01 012 in Leipzig

Lokbau bei Henschel in Kassel

18 302 auf Probefahrt

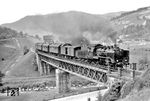

93 1124 im Ahrtal

39 067 in Jünkerath (1)

93 1124 in Dümpelfeld

03 090 im RAW Nied

01 046 im RAW Nied

75 1101 bei Forbach-Gausbach

91 1935 in Warnemünde

87 006 im Hamburger Hafen

87 004 im Hamburger Hafen

87 008 in Wilhelmsburg

Eutin-Lübecker Eb (3)

78 479 in Hannover

78 073 in Friedrichsruh

Fahrt ins Blaue

78 206 in Wuppertal

Am Rhein in Rüdesheim

Drehkran im Hamburger Hafen

Hafen Duisburg (2)

Lietzow auf Rügen

Bahnhof Berchtesgaden (1)

Königsseebahn (1)

57 2420 bei Hohensyburg

Güterzug bei Neckarhausen

Rominte-Viadukt in Ostpreußen

57 1215 bei Neustrelitz

57 3090 bei Letmathe

57 3332 bei Kierspe

18 533 bei Namedy

18 533 in Wuppertal

18 523 bei Namedy

78 369 in Wuppertal (1)

78 369 in Wuppertal (2)

Weichenverladung

98 702 + 98 867 in Naila

98 544 in Falls

98 006 bei Freital

Durch die fränkische Schweiz

74 1014 in Hamburg

In der Lüneburger Heide

05 002 in Altona (3)

01 099 in Altona

74 1002 im RAW Glückstadt

Im Bw Altona

17 1073 im Bw Altona (2)

Dienstantritt

17 026 in Hamburg

18 406 in München

18 442 in Nürnberg

18 489 bei Laufach

Mainbrücke in Kitzingen (2)

01 194 in Bonn

18 527 in Oberwesel

18 316 in Baden-Oos

18 527 bei Groß Gerau

18 524 bei Bacharach

18 528 in Bonn (1)

"Rheingold" in Kalscheuren (1)

"Rheingold" in Kalscheuren (2)

38 3963 in Cornberg

18 528 in Mannheim

99 599 in Radeburg (1)

18 528 in Bonn (2)

18 526 bei Langenfeld

18 525 in Bacharach

19 003 in Dresden

S 3/6 bei Nürnberg

Illerbrücken bei Kempten (1)

Auf der Außerfernbahn

T 18 1002 in München (2)

T 18 1002 in Nürnberg (1)

T 18 1002 in Nürnberg (2)

Turbinenlok T 18 1002

18 536 bei Bad Godesberg

18 524 bei Boppard

18 504 in Lindau

18 523 in Köln (1)

18 524 bei Brohl

39 021 bei Suhl

18 523 in Köln (2)

18 520 in München

01 128 bei Berlin

02 009 in Leipzig

02 010 in Hof (1)

02 005 in Hamm

18 455 und 03 048

39 017 + 02 002 in Reichenbach

18 536 bei Remagen

Flüchtlinge aus Stettin

Brücke Karnin

18 489 bei Hanau

18 511 in Iphofen

18 476 bei Immenstadt

18 503 bei Thalkirchdorf

18 524 in Köln

18 540 in Köln

18 517 bei Oberwesel

18 522 in Mainz

18 408 in Bamberg

18 451 in Mühlheim/Main

18 489 in Koblenz

Am Schwarzkopftunnel (2)

Der "Rheingold" in Köln

München Hbf (16)

18 315 in Rüdesheim

18 316 in Bremen

18 316 in Oberwesel

bad IV h bei Mehlem

18 319 in Köln

18 323 in Wuppertal

18 323 bei Oberwesel

18 326 in Koblenz

18 328 in Wuppertal

18 328 in Oberwesel

18 464 bei Regensburg

Orient-Express bei Urspring

Bf Reichenberg (Sudetenl)

38 3626 in Kaub

Unsanfte Landung (2)

W. H. fotografiert den D 2

Winter in Friedrichsruh

18 127 in Heilbronn

Im RAW Kaiserslautern

38 2493 in Schallstadt

38 3072 in Bingerbrück

18 001 in Dresden (1)

18 005 in Dresden (1)

18 005 in Dresden (2)

18 102 bei Urspring

18 129 bei Tamm

Zeche Dahlhausen (1)

1. Mai 1933 in Duderstadt

99 715 bei Geyer

38 1335 in Düsseldorf

Walhallabahn (5)

56 555 in Wuppertal

58 1369 bei Hohenlimburg

01 110 in Hamm

01 009 in Hannover

Gleisbau in Harburg

17 1164 in Altona

Dampftriebwagen DT 53

03 052 in Düsseldorf

Fahrleitungsarbeiten (1)

74 271 bei Eberswalde

E 62 05 in Reutte (Tirol)

38 2133 bei Hockeroda

Neißeviadukt in Görlitz (2)

99 646 bei Meißen

99 695 in Weesenstein

39 144 bei Hagen

39 232 bei Grünsfeld

Enzviadukt Bietigheim (3)

Enzviadukt Bietigheim (4)

38 1086 in Köln

38 1678 bei Welschen Ennest

Lokbf Karf

99 442 in Karf

24 028 bei Eutingen

18 113 + 39 203 in Stg

39 030 bei Rohr

39 199 im Rohrer Wald

39 207 bei Stuttgart

Parallelfahrt in Stuttgart

39 127 bei Stuttgart

Mit Volldampf nach Hause

39 042 bei Stuttgart

39 203 im Rohrer Wald

Auf der Gäubahn

39 208 bei Stuttgart

Fahrt in den Winterabend (1)

39 224 bei Wuppertal

17 1144 in Köln (1)

58 1777 bei Schönau

Bremsversuchszug in Belzig (1)

24 067 bei Malsfeld

17 1144 bei Namedy

Rheingold bei Namedy

Brenzbrücke bei Giengen

99 733 bei Oberwiesenthal

99 734 in Klingenberg-Colmnitz

99 735 bei Unterwiesenthal

99 740 in Malter

99 758 in Ehrenfriedersdorf

99 793 in Friedland/Isergeb

38 1310 in Köln (1)

39 001 in Saalfeld (1)

39 001 in Saalfeld (2)

39 059 in Hamm

39 058 in Haspe

39 074 in Halle (Saale)

39 097 in Heigenbrücken

39 104 in Dresden

39 120 in Hagen

39 120 in Köln

39 124 in Köln

39 125 in Wuppertal

39 138 in Haspe

39 141 in Hagen

39 142 in Wuppertal

39 206 bei Bruchsal

39 200 in Heilbronn

39 200 bei Eutingen

39 201 im Rohrer Wald

39 042 + 030 in Eutingen

Bahnsteigaufsicht in Stuttgart

01 009 bei Köln-Mülheim

17 294 + 03 052 bei Köln

17 267 bei Milspe

17 267 bei Wuppertal

38 1024 in Köln

38 1226 in Hanau

38 1310 in Köln (2)

38 1310 in Köln (3)

T 38 3255 in Berlin (1)

T 38 3255 in Berlin (2)

T 38 3255 in Kassel (1)

T 38 3255 in Kassel (2)

Bahnhof Bingerbrück 1928

Neißeviadukt in Görlitz (1)

38 3244 in Stettin

99 021 in Wangerooge

99 022 auf Wangerooge (1)

99 031 in Dorndorf (2)

99 044 in Neustadt/Haardt (1)

99 044 in Neustadt/Haardt (2)

99 072 in Eichstätt

99 090 in Neustadt/Haardt

99 093 in Ludwigshafen

99 162 in Oberheinsdorf (2)

99 162 in Reichenbach (2)

99 162 in Oberheinsdorf (1)

99 181 in Dorndorf

99 223 in Eisfeld (1)

99 223 in Eisfeld (2)

99 223 in Eisfeld (4)

99 223 bei Unterneubrunn

99 323 in Arendsee (1)

99 322 in Bad Doberan (4)

99 322 in Heiligendamm

99 323 in Bad Doberan (4)

39 145 bei Wuppertal

74 860 bei Mintard

SVT 137 in Hamburg (2)

03 003 in Köln (3)

39 204 + 230 in Ludwigsburg

AT 535/0535/536 in Mülheim/R

96 001 in Hagen/Westf

AT 567/0567/568 in Kassel

pr. T 14.1 bei Darmstadt

58 2021 bei Rüdesheim

01 001 in Köln (1)

03 1020

03 1081 in Amstetten (3)

03 1081 in Amstetten (1)

03 1081 in Amstetten (4)

03 1085 bei St. Pölten

03 1090 in Attnang-Puchheim

03 271 in Wuppertal

LBE Nr. 1 in Hamburg (1)

LBE Nr. 1 in Hamburg (2)

60 001 in Hamburg (1)

LBE Nr. 1 in Hamburg (3)

60 001 in Hamburg (2)

60 003 in Hamburg

60 002 bei Reinfeld/Holst

93 1099 in Wuppertal

An der Elbe in Bodenbach

03 033

89 005 in Berlin (1)

S-Bahn Hamburg (9)

17 249 in Hannover

Ruderbootverladung

Winter in Schlesien

78 035 bei Wuppertal

elT 12 04 in Ludwigsburg

54 1559 bei Hemsbünde

05 002 in Hamburg (4)

Unfall der 17 220 (1)

Unfall der 17 220 (2)

Unfall der 17 220 (3)

Unfall der 17 220 (4)

Unfall der 17 220 (5)

Unfall der 17 220 (6)

Unfall der 17 220 (7)

Viadukt bei Lewin (1)

03 051 in Köln (3)

Zugunglück in Pforzheim

D 172 bei Goslar

03 020 bei Eberswalde

03 054 in Köln (1)

03 054 in Köln (2)

03 073 bei Berlin

03 072 in Köln (2)

03 081 in Stralsund

03 092 in Köln (2)

03 151 in Leipzig (1)

03 154

03 154 in Altona Hbf

03 154 in Berlin (3)

03 154 in Berlin (4)

03 161 bei Neuhaus/Pegnitz

03 193 in Berlin

03 245 in Hamburg

62 011 in Meiningen (1)

62 011 bei Wasungen

94 817 bei Boppard (1)

94 988 bei Boppard (1)

18 528 in Boppard

Willkommen in Leipzig

Müngstener Brücke (9)

Brücken bei Waldheim

61 001 bei Henschel (2)

SVT 137 Bauart "Berlin"

SVT 137 152 in Wuppertal

SVT 137 151 in Köln

SVT 137 153 in Nürnberg

SVT 137 273 in Wuppertal

SVT 137 274 bei Opladen

SVT 137 852 bei Gevelsberg

SVT 137 852 in Wuppertal (1)

SVT 137 852 in Wuppertal (2)

FDt 551 bei Lauenstein (1)

FDt 551 bei Lauenstein (2)

39 187 bei Berlin

SVT 877 a/b (3)

SVT 877 in Hamburg (3)

SVT 877 in Altona (1)

SVT 877 in Altona (2)

SVT 877 in Altona (3)

SVT 877 in Altona (4)

Unfall Siegelsdorf (1)

55 1988 in Celle

57 2018 in Berlin (1)

86 376 in Dresden

Sonderzug in Cumlosen

Fahrt zum Reichsparteitag

RVM-Filmstelle Berlin

Unfall der 01 217

02 101 nach Kesselzerknall

Brückeneinsturz bei Ditzingen

61 001 bei Henschel (3)

Rheingold (10)

Rheingold (12)

bad. Dampftriebwagen

V 16 101

V 140 001

74 1028 bei Wuppertal

pr. T16¹ im Angertal

Bf Schönebeck (Elbe)

Bf Magdeburg-Buckau (1)

Bf Magdeburg-Buckau (2)

Bf Magdeburg-Buckau (3)

Bf Magdeburg-Buckau (4)

18 321 in Gelsenkirchen

Eisenbahnbrücke bei Geyer

Riedbahnbrücke Mannheim

Johannisbachviadukt

Hindenburgdamm (32)

Rangieren in Fürstenau

Kohlenverladeanlage

24 053 bei Ulm

elT 1900 auf Probefahrt (1)

38 2142 in Angermund

ET 169 Bauart Bernau (2)

E 44 105 in Freilassing

13 530 in Posen (3)

38 2119 in Wismar

93 1027 bei Meinerzhagen

89 101 bei Neustadt/Haardt

99 401 in Beuthen

17 222 in Görlitz

19 1001 bei Treysa

Gleiskraftwagen

17 272 bei Erpel

Brücke von Remagen (2)

Pr. G 8.2 bei Bunzlau

Bau von 05 001

Bw Saalfeld (1)

38 2270 bei Neviges

P 8 in Remagen

38 1552 in Haspe

38 2979 bei Werdohl

17 022 bei Schwelm

86 199 bei Lüttringhausen

38 4027 bei Gruiten

39 166 bei Gehlberg

17 008 in Wuppertal

03 122 in Wuppertal

18 105 im Donautal

38 1144 bei Schalksmühle

91 116 in Bremen

91 1217 + 93 501 in Thüringen

93 896 bei Dahlerau

03 054 bei Kaub

17 121 bei Namedy

38 2141 in Haspe

86 199 in Wuppertal (3)

Fuldabrücke Kragenhof (1)

Fuldabrücke Kragenhof (2)

S-Bahn Berlin (48)

S-Bahn Berlin (49)

S-Bahn Berlin (50)

S-Bahn Berlin (51)

S-Bahn Berlin (52)

S-Bahn Berlin (53)

E 50.4 + E 50.3 in Hirschberg

E 06 03 in Leipzig

E 17 102 in München

39 023 in Dresden (1)

AT 597/598 in Kettwig

39 040 bei Hannover

93 368 bei Zielenzig

99 022 auf Wangerooge (2)

SVT 137 153 in Schlesien

Oderbrücke Krappitz

74 430 bei Halver

55 2761 bei Osterspai

38 2976 bei Rosbach (Sieg)

58 524 bei Waldenburg (Württ)

Letzte Lok im RAW Dortmund

elT 1822 im Riesengebirge

elT 1824 bei Jannowitz

elT 1821 auf Probefahrt

Feiertag in Leipzig

01 021 in Leipzig

36 934 in Leipzig (2)

36 993 in Leipzig

43 019 bei Dillenburg

55 2255 bei Bad Sülze

92 883 in Wuppertal

Blick ins Saaletal b. Eichicht

E 90 51 b. Mittel Schreiberhau

17 107 bei Boppard

E 244 01 in Feldberg-Bärental

elT 1703

01 1088 bei Klotzsche

17 214 bei Wuppertal

06 001 in Würzburg

E 04 07 bei Schkeuditz

18 418 in München

18 506 bei Hergatz

61 002 in Dresden (1)

Ausstellung Seddin 1924 (1)

Ausstellung Seddin 1924 (2)

Ausstellung Seddin 1924 (3)

Langenschwalbacher (3)

Langenschwalbacher (4)

03 036 in Aumühle

39 054 bei Gevelsberg

Zugkreuzung in Aha

18 528 bei Trechtingshausen

38 1617

"8938 Essen" in Dresden

89 7265 in Hamburg

95 013 in Geislingen

Am Schloß Mainberg

E 04 09 in Leipzig (1)

05 003 (6)

Hohenzollernbrücke (60)

An der Erpeler Ley

19 007 bei Ruppertsgrün

19 011 bei Tharandt

19 006 in Dresden

19 001 in Dresden

17 1089 in Hannover

17 1016 in Berlin

18 101 bei Urspring

01 055 in Hannover (1)

17 1134 in Berlin

E 50 52 in Leipzig

E 75 55 in Leipzig

E 05 103 in Leipzig

VT 137 in Dresden

Turn- und Sportfest 1938

T 18 1001 in Haspe

03 273 in Wuppertal (3)

Culemeyer (19)

T 18 1001 in Hamm (2)

T 18 1001 in Köln (2)

T 18 1001 bei Milspe

T 18 1001 in Seddin

T 18 1002 bei Maffei

T 18 1002 in München (1)

T 18 1001 bei Solingen

T 18 1001 in Wuppertal

18 447 in Mainz

18 137 bei Stuttgart

18 137 + 39 203 in Geislingen

38 1719 auf der Stadtbahn

19 1001 (6)

SVT 877 a/b (2)

78 366 in Lennep

78 367 in Wuppertal

Propagandalok 78 381

Lokspäher (2)

78 384 in Lennep

78 364 bei Solingen

17 024 bei Bremen

01 001 bei Hannover

01 029 in Halle/S

78 500 in Hannover

Gläserner Zug (25)

01 172 bei Asmushausen

Boberviadukt in Schlesien (1)

Gläserner Zug (10)

ET 169 Bauart Bernau (1)

Gläserner Zug (13)

18 545 in Oberwesel

18 545 in Wuppertal

Gläserner Zug (4)

18 317 in Mannheim

E 17 106 in Leipzig

Oberbauarbeiten (2)

17 202 bei Altenbeken

38 2655 + 03 046 in Wuppertal

18 537 bei Mehlem (1)

Gläserner Zug (5)

39 127 bei Köln-Mülheim

01 090 in Köln

Mainzer Südbrücke (1)

Pregelbrücke Königsberg (2)

Gleisbauarbeiten (22)

Reiterstellwerk "OB"

Schwarzwaldbahn (10)

38 3794 bei Gutach

39 179 bei Hornberg

badisches Einfahrsignal

58 1688 + 58 313 in Hornberg

58 246 in Triberg

Bw Berlin Lehrter Bf

Anschlag Jüterbog (3)

88 7401 in Friedrichshafen

43 013 in Chemnitz (1)

1. Klasse Abteil der DRG

Fahrkartenkontrolle

06 001 bei Hanau (1)

06 001 in Berlin (1)

Nagold - Altensteig (5)

78 039 bei Klotzsche

94 989 in Probstzella

57 3432 bei Ludwigsstadt

57 3486 bei Lauenstein

95 004 bei Falkenstein

97 101 bei Erlau (2)

39 125 bei Hannover

02 005 in Hannover

Schnellzug bei Hannover

17 232 bei Hannover

58 1001 in Soest (1)

Triebwerk der 58 1001

58 1711 bei Heigenbrücken

58 1728 bei Schwelm

02 005 in Köln

E 21 51 in Hirschberg

E 21 51 auf Versuchsfahrt

13 001'' in Stendal (1)

13 402 in Lissa (1)

13 402 in Lissa (2)

Berlin Alexanderplatz (3)

13 820 in Celle

13 1132 am Haken

13 1247 im RAW Brandenburg-W.

13 530 in Posen (1)

13 530 in Posen (2)

"634 Stettin" in Rostock

Erinnerungsfoto

Hindenburgdamm (30)

17 1134

Innbrücke bei Braunau

18 466 im Frankenwald

38 3789 bei Teterow

Eisenbahnbrücke Thorn

13 001'' in Stendal (2)

02 102

Rotte (5)

Bf Malente-Gremsmühlen

Wie alles begann....

RAW Schwerte (1)

Zugkontrolle in Borken

P 10 im Einödtal

Erftbrücke bei Bergheim

Rheinbrücke Rüdesheim (1)

Rhododendron-Versand (1)

Rhododendron-Versand (2)

01 105 in Berlin (1)

01 105 in Berlin (2)

Borsigwerke Berlin

39 030 im Rohrer Wald

03.10 bei Ederbauer (1)

Essen Hbf (4)

Halle Gbf

100 Jahre D. Eisenbahnen (7)

100 Jahre D. Eisenbahnen (8)

VT 136 003 in Hotzenplotz

Eisenbahngeschütz (2)

01 019 in Hamburg (1)

02 008 in Hof

98 7201 in München

98 7224 in Großcotta

98 7303 in Cadolzburg

98 7306 in Cadolzburg

98 7309 in Füssen

Schienenzeppelin (1)

Schienenzeppelin (7)

Schienenzeppelin (8)

Memelbrücke bei Tilsit

02 007 in Köln

02 007 in Hannover

55 3805

S-Bahn Berlin (45)

59 020 im Rohrer Wald

01.10 in Leipzig

01 1089 in Halle/S (1)

01 1089 in Halle/S (2)

38 1436 in Köthen

Bw Altenburg

VT 137 in Halle

Rheinbrücke Konstanz (3)

SVT 137 in Berlin (2)

SVT 137 bei Schönau

03 1091 bei Vöcklamarkt

Aachen Hbf (1)

Berliner Stadtbahn (2)

Rheinbrücke Konstanz (1)

Rheinbrücke Konstanz (2)

61 001 in Nürnberg (3)

Gute Reise (2)

39 129 in Wuppertal

01 009 in Wuppertal (1)

56 232 bei Bad Sülze

01 008 in Wuppertal

17 221 + 01 125 bei Bad Kösen

Köln im Regen

Einfahrt nach Köln-Deutz

Personenzug bei Ulmen

Wintersportzug b. Meinerzhagen

Signalbrücke bei Köln West

Jungenträume (2)

39 196 in Köln

Bodenseedamm (2)

Bü in Kalscheuren

P 10 bei Kalscheuren

Einfahrt nach Soest (1)

Köln Aachener Straße

Köln Hbf (46)

Hohenzollernbrücke (49)

Hohenzollernbrücke (51)

Einfahrt nach Soest (2)

Köln Eigelstein (1)

Hohenzollernbrücke (53)

Hohenzollernbrücke (54)

Einfahrt nach Köln

Kölner Pfeilerbahn

Pr. G 12 bei Köln-Kalk Nord

18 534 in Köln (1)

18 535 in Osnabrück

Gmhs "Bremen 5950"

Im Thüringer Wald bei Gehlberg

Kartoffelverladung (10)

Kartoffelverladung (11)

Kartoffelverladung (12)

Fka Köln Hbf (2)

Fka Köln Hbf (3)

Köln Hbf (44)

Im Schwarzwald (3)

Der "Adler" in Berlin

Sonntagsausflug (2)

17 305'' + 24 020 in Lübeck

E 170 01 in Berchtesgaden (1)

Abfahrbereitschaft

Begrüßung in Bayreuth

38 1793 bei Schönau

Wupperbrücke bei Opladen

RAW Dessau (1)

17 130 bei St. Goarshausen

Im Führerstand des SVT (2)

Unfall bei Wuppertal (1)

38 3372 bei Wuppertal

78 037 bei Wuppertal

03 102 + 03 233 in Wuppertal

Fahrt in den Mai

74 576 in Wuppertal

86 199 in Wuppertal (1)

86 199 in Wuppertal (2)

86 199 bei Remlingrade

Bahnhof Bonn (1)

Kölner Südbrücke (3)

Moselbrücke Koblenz (2)

Moselbrücke Koblenz (3)

Moselbrücke Koblenz (4)

Moselbrücke Koblenz (10)

Moselbrücke Koblenz (11)

Hohenzollernbrücke (12)

RAW Opladen (4)

RAW Opladen (5)

Hamburger Hafen (28)

Hamburger Hafen (17)

Kippanlage in Gotenhafen (1)

Kippanlage in Gotenhafen (3)

Zusammenstoß (2)

03 240 in Wuppertal

93 1053 bei Hankenberge

03 132 in Köln (2)

Köln 1938 (3)

Köln 1938 (4)