Alle Bilder zum Thema Deutsche Reichsbahn Gesellschaft - Seite 4 von 5

Seite: zurück 1 2 3 4 5 weiter

4314 Bilder gefunden.

Köln 1938 (6)

Köln 1938 (8)

Köln 1938 (9)

Köln 1938 (10)

Köln 1938 (11)

Köln 1938 (12)

Köln 1938 (13)

Bei Schliersee

E 92 79 in Lauban

Bahnhof Köln-Kalk Nord

Köln Bbf

Bahnhof Köln Gereon (5)

RAW Opladen (3)

Spreewaldgurken

Erster Zug auf dem Rügendamm

64 166 bei Böhlen

19 123 in Berlin (1)

55 3205 in Kalscheuren

Frauen bei der Reichsbahn (80)

Reichsbahn-Lkw

Blumenpflücken verboten ?

Rheinbrücke Kehl

Auf der Schnellzuglok (1)

Auf der Schnellzuglok (2)

E 05 002 in Leipzig

Gläserner Zug (1)

Rinderverladung (3)

Kartoffelverladung (6)

Milchkannenversand (1)

An der Ladestraße (3)

Weihnachten auf der Lok

S-Bahn Hamburg (1)

Bw Aachen West

03 003 in Köln (1)

03 073 in Berlin

03 147 bei Stolp

05 002 in Hamburg (2)

Abölen der Lokomotive (5)

17 1104 in Frankfurt/Oder

17 1139 in Hamburg

18 010 in Klotzsche

Achsenschleifmaschine

24 013 in Schwerin

36 079 in Rotenburg (Han)

Übergabe der Zugpapiere (1)

SVT 877 a/b (1)

Verkehrswegekreuz Anhalter Bf

SVT 137 in Schlesien

Turmwagen "701 408 München"

Viehverladung (1)

Viehverladung (4)

Viehverladung (5)

Viehverladung (6)

Viehverladung (7)

Viehverladung (8)

Viehverladung (9)

FDt 15 in Berlin (1)

SVT "Köln" (1)

FDt 16 in Berlin

Zeitung am Zug

FDt 46 in Berlin

Gemüseverladung in Bamberg

Spitzkohl aus Echterdingen (1)

Spitzkohl aus Echterdingen (2)

Bf Kempen/Niederrhein

Rbf Kornwestheim

Bierverladung in München

Fl "700 500 Altona"

Havelbrücke bei Caputh-Geltow

Berlin Potsdamer Bf (1)

Wintersportzug bei Klais

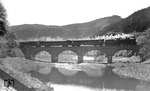

75 151 auf dem Ravennaviadukt

Ravenna-Viadukt (1)

Viehverladung (2)

Culemeyer (263)

Frauen bei der Reichsbahn (43)

Rübenschnitzelumladung

S-Bahn Berlin (14)

S-Bahn Berlin (15)

S-Bahn Berlin (16)

S-Bahn Berlin (18)

S-Bahn Berlin (19)

S-Bahn Berlin (40)

Schienenzeppelin (2)

38 2056 in Köln

38 2722 in Köln

Köln Hbf (2)

Holzverladung (2)

Holzverladung (3)

Warten an der Bahnschranke (1)

Im Bw

Heuverladung (1)

Heuverladung (3)

An der Ladestraße (1)

An der Ladestraße (2)

E 94 006 in Völs (1)

E 94 006 in Völs (2)

elT 1014 in Hirschberg

Markersbacher Viadukt

Culemeyer (2)

Culemeyer (3)

Culemeyer (4)

Durch den Plaueschen Grund

Werbung (1)

Schiebedienst bei Probstzella

Akk-Gerätewagen "767 511"

Frauen bei der Reichsbahn (80)

Frauen bei der Reichsbahn (5)

elT 501 Halle

Eilgutbahnhof Hamburg

Kartoffelverladung (2)

41 187 auf Abnahmefahrt

Brikettverladung (2)

Brikettverladung (3)

57 3492 in Aachen

58 255

DT 51 auf Probefahrt (1)

DT 51 auf Probefahrt (2)

75 1005 in Rostock

75 278

92 282 in Karlsruhe

E 70 08 in München

E 90 52 in Hirschberg (1)

E 90 52 in Hirschberg (2)

E 91 47 in Dittersbach

Bauarbeiten in Hengstey Vbf

Fototermin in Niederlahnstein

Köln Hbf (43)

17 1144 in Köln (2)

Köln Hbf (41)

Bahnhofsatmosphäre (2)

Bahnhofsatmosphäre (3)

Schnellzug nach Berlin

Eröffnungszug (6)

BASA-Fernsprechzentrale

39 004 in Dresden

18 479 + 18 473 in Lindau

17 1171 bei Winsen/Luhe

78 476 in Lehrte

H 02 1001 (2)

78 182 bei Kettwig

E 95 01 in Hirschberg

E 95 01 in Dittersbach (1)

E 95 01 in Dittersbach (2)

Culemeyer (156)

Winter im Hamburger Hafen

Rampe Erkrath - Hochdahl

Unfall Herne

39 113 in Dresden

Unfall Klosterlausnitz

Bw Düsseldorf-Derendorf (7)

Bw Düsseldorf-Derendorf (1)

03 052 in Köln

03 052 in Düsseldorf

51 002 in Hannsdorf (1)

51 002 in Hannsdorf (2)

51 003 in Nieder Lindewiese -1

51 003 in Nieder Lindewiese -2

51 006 in Hannsdorf (2)

51 006 in Hannsdorf (1)

Bw Düsseldorf-Derendorf (6)

LAG Nr. 804 in Weingarten

elT 724 in München

elT 1008 in Fellhammer

elT 1011 in Hirschberg

05 003 (7)

19 1001 bei Hönebach

38 2613 in Plön

Aufgleisung der 39 079

24 067 bei Melsungen

Schienenzeppelin (3)

Winterhilfswerk (2)

01 205 überholt 45 002

45 001

45 002 bei Freiburg

45 002 in Schallstadt

Gläserner Zug (21)

Gläserner Zug (22)

Gläserner Zug (23)

45 002 in Offenburg (1)

19 019 bei Grüna

19 023 in Grüna

45 002 auf Probefahrt

03 235 in Ludwigslust

AT 327/328 in München Ost

Postbahnhof Leipzig

Großraumgüterzug bei Plauen

43 023 bei Jößnitz

43 025 bei Mehltheuer

Klingenthal—Sachsenberg

ET 41 in Schkeuditz

E 75 53 in Schkeuditz

Neubau in Wolfersweiler

03 193 in Ludwigslust

18 522 in Plauen

100 Jahre D. Eisenbahnen (9)

17 722 in Plauen

57 535 in Münchberg

38 4043 in Oelsnitz/Vogtl

54 974 in St. Egidien

53 8119 in Landshut

89 7119 in Leipzig

77 113 in München

58 447 in Mehltheuer

91 1380 in Herlasgrün

Lokzug in München (1)

94 2036 in Schönberg/Vogtl

95 026 in Tharandt

VT 713/714 in Torgau

Unkrautbekämpfungszug (5)

Der Fahrladeschaffner (2)

Dresden im Krieg (14)

01 031 in Köln

99 223 in Eisfeld (3)

17 1073 im Bw Altona (1)

38 3246 in Saarburg

18 541 in Darmstadt

01 186 bei Rathen

39 048 bei Hannover

Stirnentladung

Werbung (53)

Gleisbauarbeiten in Lippstadt

05 003 auf Versuchsfahrt (1)

Attentat bei Leiferde (1)

Attentat bei Leiferde (2)

Attentat bei Leiferde (3)

Unfall der 57 2538

44er im Bau

55 455 in Köln (2)

91 1946 in Thürkow

Obrabrücke in Meseritz

38 3719 in Hannover

02 006 in Leipzig (1)

91 1520 + 93 bei Ketschdorf

Reisegruppe in Goldap

S-Bahn Berlin (35)

74 1125 bei Staaken

62 001 in Köln

Ahrtal bei Kreuzberg

78 477 bei Hannover

57 1732 in Stralsund

39 030 bei Stuttgart

Durch den Rohrer Wald

VT 137 im Ahrtal (1)

91 1020 in Uelzen (2)

Hohenzollernbrücke (42)

Ausfahrt in Gerolstein

38 223 + 38.10 bei Freital

17 116 bei Remagen

78 009 in Stettin

78 040 bei Dahlhausen

78 069 in Wuppertal (1)

Idylle an der Ruhr bei Witten

01 031 in Wuppertal (2)

"Rheingold" in Köln-Deutz

91 1001 in Köln (2)

Dreigurtbrücke Düren

Rurtalbahn

59 015 im Rohrer Wald

38 305 in Greiz

39 117 in Hengstey

59 036 bei Heidelsheim

58 1244 bei Letmathe

95 020 bei Marktgölitz

Blick auf Letmathe

Höllental bei Hirschsprung

Frankenwald bei Lauenstein

93 984 bei Velbert

Volmetal bei Hagen

93 732 bei Neitersen

89 8061 und 03 082

93 077 am Hp Liesen

Saaletal bei Saaleck

74 887 in Friedrichroda (1)

74 887 in Friedrichroda (2)

17 219 bei Boppard

73 073 bei Stadtprozelten

Müngstener Brücke (7)

74 1069 in Derschlag

74 516 bei Dahlhausen

74 579 bei Wuppertal

75 1013 bei Bad Sülze (1)

76 009 in Bingen

91 1001 in Köln (1)

91 1834 in Saarbrücken

92 108 bei Dettingen

93 077 bei Hallenberg

93 1009 bei Dahn/Pfalz

93 552 bei Halver

93 744 bei Wuppertal

94 1074 bei Erbach/Ww

94 512 bei Weinheim

Bw Brügge/Westf

96 010 in Ludwigsstadt

"Molli" in Bad Doberan (3)

38 1937 bei Plettenberg

74 460 bei Wengern

75 1013 bei Bad Sülze (2)

Vbf Tempelhof

94 577 bei Eichenberg

17 258 bei Lorch

18 316 bei Kaub

56 2259 bei Kamp

56 2373 bei Remplin

56 2461 bei Erbach

57 1108 bei Vilshofen

57 2270 in Holzwickede

58 2068 bei Plettenberg

58 503 bei Epfendorf

59 042 bei Bruchsal

64 042 in der Pfalz

17 097 in Köln

19 012 in Dresden

17 1138 in Hamburg (1)

Bahnhof Freiburg (Breisgau)

38 2652 in Köln

18 324 bei Kalscheuren

01 003 in Hamm

17 1136 in Hannover

39 196 bei Opladen

18 534 in Haspe

18 528 in Mannheim

18 500 in Wernfeld

38 2634 in Bad Godesberg

01 031 in Wuppertal (1)

01 003 und 02 005 in Hamm (1)

18 412 in Regensburg

24 030 bei Bittelbrunn

01 032 in Wuppertal (1)

17 1090 in Köln

38 3559 in Köln

Im Neanderthal

38 2054 + 2048 bei Scherfede

38 2652 im Aggertal

39 018 bei Wasungen

39 096 in Kassel

39 137 bei Wuppertal

39 148 bei Wuppertal

43 018 bei Schönau

43 024 bei Reichenbach

44 006 im Frankenwald

44 007 bei Falkenstein (2)

39 030 bei Talhausen

38 1093 in Kassel

39 122 bei Milspe

43 028 + 58 2012 bei Schönau

37 107 bei Stralsund

17 080 in Bacharach

17 010 in Wuppertal (2)

17 276 in Wuppertal

18 302 bei Nienburg

18 311 in Wuppertal

18 321 bei Gruiten

Der "Rheingold" bei Andernach

18 500 in Heigenbrücken

18 528 bei Koblenz

18 536 bei Trechtingshausen

17 278 in Fröndenberg

S10-Parade in Köln (2)

Lokparade im Bw Hannover (1)

Lokparade im Bw Hannover (2)

01 094 bei Eichenberg

17 010 in Groß Königsdorf

01 003 + 02 005 in Hamm (2)

01 004 in Wuppertal

01 006 bei Stedtfeld

01 013 in Graben-Neudorf

01 068 in Aumühle

01 090 bei Schwerte

01 185 in Krippen

01 112 bei Bad Oeynhausen

01 145 bei Unterloquitz

01 165 bei Ruppertsgrün

01 197 bei Remagen

03 102 bei Krefeld

03 265 bei St. Goarshausen

Reparatur im Bw Hamm

01 025 bei Bad Kösen

FD 79 bei Falkenstein

D 40 bei Falkenstein

01 177 bei Cölbe

03 038 bei Zernitz

03 047 bei St. Goarshausen

03 145 in Hamburg

03 223 in Köln (1)

03 272 in Wuppertal

03 274 in Wuppertal

05 002 bei Finkenkrug

SVT an der Porta Westfalica

17 008 in Bingen

17 1095 bei Wuppertal

17 274 in Hannover

74 560 in Wuppertal

78 024 bei Wuppertal

93 863 bei Altenkirchen

94 751 im Angertal

86 254 bei Seifen

98 678 bei Jandelsbrunn

98 1035 bei Blaichach

Riviera-Express (1)

80 002 in Hannover (1)

D 40 bei Saalfeld

Im Angertal

94 1124 im Angertal

"Rheingold" am Bw Deutzerfeld

"2424 Saar"

Weltrekordfahrt

100 Jahre Dssd - Wuppertal (2)

Schienenzeppelin (4)

36 436 in Stralsund

56 2008 bei Filsen

58 1793 in Neuß

Steilstrecke bei Boppard

Schwarzwaldbahn (5)

Schwarzwaldbahn (4)

18 527 bei Nauheim

Güterzug bei St. Goar

58 1515 in Köln

03 068 und 01 032

58 1952 in Frankenhain (1)

58 1952 in Frankenhain (2)

74 284 in Berlin

04 001 in Berlin (1)

Abölen der Lokomotive (3)

44 012 mit Messzug

56 2138 bei Bacharach

57 3119 bei Mittelbach

58 1797 in Engelsdorf

64 211 in Schwerin

Oberschlesisches Kohlerevier

96 011 bei Heigenbrücken (1)

38 1018 bei Heigenbrücken

01 016 in Leipzig

01 016 in Berlin Anh Bf (1)

01 016 in Berlin Anh Bf (2)

01 016 in Berlin Anh Bf (3)

75 454 bei Krakow

Der "Fliegende Hamburger" (1)

LBE Nr. 1 in Hamburg (4)

LBE Nr. 1 in Lübeck (2)

LBE Nr. 140 in Ahrensburg

61 001 bei Henschel (1)

61 001 in Dresden (6)

61 001 in Hannover

61 001 in Dresden (2)

SVT in Hamburg

FDt 37 bei Langenfeld

Windfelner Brücke bei Solingen

75 1006 bei Bretten

75 1014 bei Schwaan

75 1022 in Bad Doberan

75 108+85 009 in Hirschsprung

75 1119 in Warnemünde

75 412 im Murgtal

75 461 bei Bad Sülze

Ravenna-Viadukt (2)

58 1139 bei Mehlem

38 2111 + 38 3733 bei Mehlem

17 007 in Bonn

39 049 bei Aachen

03 189 bei Bruchsal

03 221 in Köln (1)

03 225 in Braubach

03 229 bei Milspe

03 273 in Wuppertal (2)

03 154 in Berlin (1)

03 156

03 161 bei Neuhaus/Pegnitz

03 162 bei Velden

FD 263 in Gemünden/Main

03 167 in Saarbrücken

Kesselzerknall bei Angermünde

38 3247 in Köln

Culemeyer (233)

Culemeyer (234)

Culemeyer (235)

Culemeyer (236)

Culemeyer (237)

Culemeyer (238)

Culemeyer (239)

Culemeyer (240)

Culemeyer (241)

Culemeyer (242)

Culemeyer (243)

Culemeyer (244)

Culemeyer (245)

Culemeyer (246)

Culemeyer (247)

Culemeyer (248)

Culemeyer (249)

Culemeyer (250)

Culemeyer (251)

Culemeyer (252)

Culemeyer (253)

38 4044 in Berlin

Culemeyer (217)

Culemeyer (218)

Culemeyer (219)

Culemeyer (220)

Culemeyer (221)

Culemeyer (222)

Culemeyer (223)

Culemeyer (224)

Culemeyer (225)

Culemeyer (226)

Culemeyer (227)

Culemeyer (228)

Culemeyer (229)

Culemeyer (230)

Culemeyer (231)

Culemeyer (232)

50 1590 bei Fa. Jung

78 144 bei Ückeritz

Culemeyer (188)

Culemeyer (189)

Culemeyer (190)

Culemeyer (191)

Culemeyer (192)

Culemeyer (193)

Culemeyer (194)

Culemeyer (195)

Culemeyer (196)

Culemeyer (197)

Culemeyer (198)

Culemeyer (199)

Culemeyer (200)

Culemeyer (201)

Culemeyer (202)

Culemeyer (203)

Culemeyer (204)

Culemeyer (205)

Culemeyer (206)

Culemeyer (207)

Culemeyer (208)

Culemeyer (209)

Culemeyer (210)

Culemeyer (211)

Culemeyer (212)

Culemeyer (213)

Culemeyer (214)

Culemeyer (215)

Culemeyer (216)

Kleinbehälter (1)

Kuhtränke

Schweinetransport

Schneeräumen im Allgäu

Weichenauftauen (1)

Saxonia (Straßenversion)

Im Führerstand eines SVT (3)

Culemeyer (176)

Culemeyer (177)

Culemeyer (178)

Culemeyer (179)

Culemeyer (180)

Culemeyer (181)

Culemeyer (182)

Culemeyer (183)

Culemeyer (184)

Culemeyer (185)

Culemeyer (186)

Culemeyer (187)

78 364 in Lennep

Bw Köln Bbf (4)

Bw Köln Bbf (5)

03 126 in Saalfeld

Werbung (51)

74 849 in Wuppertal

93 931 in Wuppertal (3)

Bw 1 Frankfurt (Main) -1

Werbung (50)

56 2410 in Hamm

58 1585 in Aachen

04 001

03 1074 bei Immenreuth

03 1081 in Amstetten (2)

E 79 02 in Berchtesgaden

05 002 in Altona (1)

05 002 in Altona (2)

05 002 mit Messzug

05 002 im RAW Braunschweig

06 001 in Essen

06 001 in Wittenberge

06 001 in Hagenow Land

06 001 bei Hanau (2)

Wärter mit Winkscheibe

Culemeyer (162)

Culemeyer (163)

Culemeyer (164)

Culemeyer (165)

Culemeyer (166)

Culemeyer (167)

Culemeyer (168)

Culemeyer (169)

Culemeyer (170)

Culemeyer (171)

Culemeyer (172)

Culemeyer (173)

Culemeyer (174)

Culemeyer (175)

03 1078 in Ulm

99 023 auf Wangerooge (1)

99 031 in Dorndorf (1)

99 162 bei Unterheinsdorf (1)

99 194 in Ebhausen

Bw Düsseldorf-Derendorf (2)

Bw Düsseldorf-Derendorf (3)

Bw Düsseldorf-Derendorf (4)

Bw Düsseldorf-Derendorf (5)

Rheingold (11)

Rheingold (12)

84 009 in Dohna

Culemeyer (6)

Culemeyer (7)

Culemeyer (8)

Culemeyer (9)

Culemeyer (10)

Culemeyer (11)

Culemeyer (12)

Culemeyer (80)

Culemeyer (157)

Culemeyer (158)

Culemeyer (159)

Culemeyer (160)

Culemeyer (161)

Rotte (8)

Werbung (34)

Werbung (35)

Werbung (36)

Werbung (37)

Werbung (38)

Werbung (39)

Werbung (40)

74 921 in Siegburg

Unfall

Am Bahnübergang (1)

Zugbegegnung bei Düsseldorf

19 1001 (1)

19 1001 (2)

19 1001 (3)

19 1001 (4)

19 1001 (5)

19 1001 auf Probefahrt (2)

19 1001 auf Probefahrt (3)

19 1001 in Virginia

03 046 bei Remagen

01 003 bei Solingen-Ohligs

RAW Opladen (1)

Köln Hbf (2)

Winter in Köln (7)

Triebwerk (3)

38 3426 bei Witten West

Göltzschtalviadukt

62 015 bei Wasungen (3)

86 004 bei Wittlich

Hochbetrieb zu Weihnachten

Culemeyer (133)

Culemeyer (134)

Culemeyer (135)

Culemeyer (136)

Gläserner Zug (15)

eIT 710 München

Werbung (33)

Werbung (9)

Der Güterdieb

17 711 in Leipzig

Werbung (32)

38 4012 bei Eichenberg

64 234 in Holzwickede (1)

01 031 bei Düsseldorf

Expressgut in Dr-Neustadt

Gleisbauarbeiten (19)

Gleisbauarbeiten (20)

Gleisbauarbeiten (22)

Werbung (29)

Werbung (30)

Werbung (31)

Schwetzinger Spargel (1)

Schwetzinger Spargel (2)

Güterhalle Frankfurt

Mannheimer Hafen

61 001 in Kassel (3)

SVT 877 in Hamburg (1)

Am Brandleitetunnel

V 3201

Holzverladung (1)

Holzverladung (6)

Im Führerstand des SVT (1)

Gepäckverladung (1)

Gleisbauarbeiten (16)

Gleisbauarbeiten (17)

Grenzbahnhof Kehl

Bühler Zwetschgen

Warenanlieferung in Karlsruhe

Verladung in Ochtrup

Gläserner Zug (14)

19 007 bei Freital

Lokbau bei Hagans (1)

H 17 206 in Kassel

Henschel-Kbe in Kassel

Culemeyer (113)

Culemeyer (114)

Culemeyer (115)

Culemeyer (116)

Culemeyer (117)

Culemeyer (118)

Culemeyer (119)

Culemeyer (120)

Culemeyer (121)

Culemeyer (122)

Culemeyer (123)

Der stolze Schrankenwärter

Rheinbrücke bei Worms

Frauen bei der Reichsbahn (72)

Frauen bei der Reichsbahn (73)

Frauen bei der Reichsbahn (75)

Frauen bei der Reichsbahn (76)

Frauen bei der Reichsbahn (77)

RVM Ausstellung (1)

RVM Ausstellung (2)

95 034 bei Gräfenthal

Culemeyer (107)

Culemeyer (108)

Culemeyer (109)

Culemeyer (110)

Culemeyer (111)

Culemeyer (112)

43 003 bei Bad Kösen

58 530 in Maulbronn

61 001 in Dresden (5)

74 902 bei Mihla

Frauen bei der Reichsbahn (64)

Frauen bei der Reichsbahn (65)

Frauen bei der Reichsbahn (66)

Frauen bei der Reichsbahn (68)

Frauen bei der Reichsbahn (69)

Frauen bei der Reichsbahn (70)

Gleisbauarbeiten (18)

Rotte (12)

Im Führerstand eines SVT (1)

Salat in Cranenburg

18 521 in Oberwesel

Führerstand der 19 1001

01 012 in Graben-Neudorf

Culemeyer (96)

Culemeyer (97)

Culemeyer (98)

Culemeyer (99)

Culemeyer (100)

Culemeyer (101)

Culemeyer (102)

Culemeyer (103)

Culemeyer (104)

Culemeyer (105)

Im Führerstand eines SVT (2)

Rotte (10)

S-Bahn Berlin (17)

Gleisbauarbeiten (13)

Gleisbauarbeiten (14)

Gleisbauarbeiten (15)

Rangierfunk

Fahrt in den Winterabend (2)

3. Klasse im ET 31

Elektroschlepper

Frauen bei der Reichsbahn (57)

Frauen bei der Reichsbahn (58)

Frauen bei der Reichsbahn (59)

Frauen bei der Reichsbahn (60)

Frauen bei der Reichsbahn (61)

Frauen bei der Reichsbahn (62)

Frauen bei der Reichsbahn (63)

Culemeyer (92)

Culemeyer (94)

Culemeyer (95)

Culemeyer (41)

17 071 in Köln

Frauen bei der Reichsbahn (56)

Entladen von Schienen

Frauen bei der Reichsbahn (49)

Frauen bei der Reichsbahn (51)

Frauen bei der Reichsbahn (52)

Frauen bei der Reichsbahn (53)

Frauen bei der Reichsbahn (54)

Fahrbare Transformatoren

Fahrleitungsarbeiten (2)

39 260 bei Hann Münden

74 920 bei Overath

elT 1823 in Breslau

S-Bahn Hamburg (6)

VT 137 bei Köln-Mülheim

Rügendamm

Fährhafen Saßnitz (2)

Zug bei Markt Eisenstein

Güterzug bei Erfurt

Personenzug bei Eichstätt (1)

Nahebrücke Bad Münster a Stein

Oderbrücke Stettin (2)

Oderbrücke Stettin (3)

Hubbrücke über die Rethe

Weserbrücke Bad Oeynhausen

18 137 + 18 132 bei Dettingen

Culemeyer (88)

Kbw Markrafendamm (1)

Kbw Markrafendamm (2)

Ziegelgrabenbrücke

Angerappbrücke bei Insterburg

Murgbrücke bei Forbach

Blockstelle 52

Schrankenposten 196

Mit vereinten Kräften...

Der Packmeister

Frauen bei der Reichsbahn (40)

Frauen bei der Reichsbahn (41)

Frauen bei der Reichsbahn (42)

Fahrt nach Frankfurt/Oder

100 Jahre D. Eisenbahnen (6)

LVA Grunewald

Blick auf Stettin

Kaiserbrücke Mainz (1)

Unbekannte Brücke

Nogatbrücke Marienburg

Rheinbrücke Basel (1)

Rheinbrücke Neuwied (1)

Eisenbahnbrücke Olsau

Oderbrücke Stettin (1)

Walschbrücke Mehlsack

Georgsfehnkanalbrücke (1)

Georgsfehnkanalbrücke (2)

S-Bahn Berlin (36)

S-Bahn Berlin (37)

E 50 42 bei Hirschberg

Birnau am Bodensee

Berlin Anhalter Bf (18)

Bahnhof Marienburg

Blockstelle 157

Danzig Speicherstadt

Bauzug (2)

Bauzug (5)

Bauzug (6)

Emsbrücke bei Weener (1)

Emsbrücke bei Weener (2)

Frauen bei der Reichsbahn (37)

Frauen bei der Reichsbahn (38)

Frauen bei der Reichsbahn (39)

Erntezeit in Schlesien

Oberbauarbeiten (1)

Ardelt-Kran (5)

03 170 in Wuppertal

03 273 in Wuppertal (1)

17 080 bei St. Goar

17 071 in Hannover

Blockstelle 101

Unbekannte Blockstelle

Eisenbahn-Landwirtschaft

1. Zug Breslau - Wien

Hohenzollernbrücke (41)

100 Jahre D. Eisenbahnen (4)

100 Jahre D. Eisenbahnen (5)

Bestätterwagen (2)

Begrüßung in Reutlingen

Schrankenwärter (3)

06 001 auf Probefahrt

Unterwegs mit der Reichsbahn

Hubbrücke bei Magdeburg

55 4959 in Leipzig

Abölen der Lokomotive (2)

Akku-Verschubgerät

Berlin Anhalter Bf (12)

Berlin Anhalter Bf (13)

Berlin Stettiner Bf (4)

Berlin Anhalter Bf (4)

Berlin Anhalter Bf (15)

Berlin Anhalter Bf (8)

01 226 in Dresden (3)

Bahnsteigaufsicht in Mainz

Frauen bei der Reichsbahn (29)

Gläserner Zug (6)

Gläserner Zug (7)

Gläserner Zug (8)

Kleine Bahnfahrerin

Bahnfahrerin

Kö und 55 3892 in Twistringen

Reichsbahner (5)

100 Jahre D. Eisenbahnen (3)

Die "Pfalz"

An der Laderampe (4)

An der Laderampe (5)

An der Laderampe (6)

An der Laderampe (7)

Auf der Rangierlok

18 314 bei Düsseldorf

86 001 in Ganzlin

Rheinbrücke Neuwied (2)

24 051 bei Neue Mühle

38 1175 bei Neubrandenburg

pr. S 10² bei Hannover

17 006 bei Boppard

38 1259 in Essen

18 526 bei Mannheim

18 447 in Köln

18 009 in Dresden

SVT 137 274 bei Milspe

AT 597/598 bei Mintard

Lokverschiffung (8)

Lokverschiffung (10)

Hochwasser auf Wangerooge

56 234 in Bad Sülze

Umladehalle Köln-Kalk Nord (1)

Umladehalle Köln-Kalk Nord (2)

Umladehalle Leipzig Hbf

EG 592 bei Hirschberg

18 314 im RAW Bremen

38 1557 bei Opladen

Unsanfte Landung (1)

61 001 in Seddin (1)

38 003 in Hof

38 008 in Bayreuth

38 1100'' in Posen

38 1575 in Warnemünde

Elstertal bei Barthmühle

38 403 in Würzburg

38 446 bei Windischeschenbach

Vilsviadukt bei Vilshofen

43 009 in Saalfeld

17 1008 in Köln

17 1161 in Bremen

17 120 + 03 074 bei Berlin

17 129 in Düsseldorf

17 131 bei Bacharach

Bw Koblenz Hbf

17 203 in Cottbus (2)

17 604 in Dresden

17 716 in Görlitz

17 716 in Dresden

18 509 bei Oberwesel

18 518 bei Oberwesel

18 540 in Wuppertal

19 011 in Reichenbach

53 7101'' in Linz

53 8557

54 001'' in St. Valentin

54 1556 in Hof

54 217 in Hamburg

54 908 in Heide

55 038 in Neuß (1)

55 2351 in Rheine

55 455 in Köln (1)

55 950

Bw Hagen-Eckesey (1)

54 030'' in St. Valentin

99 744

Holzverladung (11)

98 131 in Oldenburg

98 1504 in München

98 476 in Bamberg

98 706 in Kitzingen

98 7064 in Dresden

Werklok 1 RAW Dresden

99 303 in Bad Doberan

99 312 in Arendsee

70 007 in Nürnberg

70 012 bei Wasserburg

70 119 in Bad Dürrheim

70 7121 in Hof

71 001'' bei Lauenstein

74 101 in Berlin

74 1189 in Berlin

74 242 in Berlin

76 001 in Darmstadt (1)

96 001 in Brügge

96 021 bei Ludwigsstadt

97 101 bei Erlau (1)

Nr.10000: Die Stiftungsgründer

64 327 in Schlesien

Fährhafen Warnemünde (1)

03.10 bei Pöchlarn

Fahrt in den Neujahrsmorgen

Bw Lennep (1)

Im Aggertal

Ruhrtal in Essen-Werden

Brücke von Remagen (1)

Spargel und Obst

18 527 in Düsseldorf

03 288 bei Oberwesel

36 620 in Bad Sülze

38 2780 bei Wetter

Riviera-Express (2)

Hohenzollernbrücke (40)

Nachts in Stuttgart

17 069 bei Seelze

Culemeyer (74)

Culemeyer (75)

Culemeyer (73)

Bodenseetrajekt (1)

Fährhafen Saßnitz (1)

Kartoffelverladung (7)

RAW Wittenberge (1)

RAW Wittenberge (3)

Bahnhof Hamburg Dammtor (1)

Bahnhof Hamburg Dammtor (2)

Hamburg Hbf (11)