Alle Bilder zum Thema Privatbahnen - Seite 3 von 6

Seite: zurück 1 2 3 4 5 6 weiter

5833 Bilder gefunden.

DEBG 28 in Wiesloch (4)

Röchling Bremen (1)

Röchling Bremen (2)

Röchling Bremen (3)

EBV "Carl Alexander 2" (4)

Sylter Inselbahn (78)

Sylter Inselbahn (79)

Sylter Inselbahn (80)

Sylter Inselbahn (81)

Sylter Inselbahn (82)

Sylter Inselbahn (83)

Sylter Inselbahn (84)

Sylter Inselbahn (85)

Sylter Inselbahn (86)

Sylter Inselbahn (87)

Sylter Inselbahn (88)

Sylter Inselbahn (89)

Sylter Inselbahn (90)

Sylter Inselbahn (91)

Sylter Inselbahn (92)

Sylter Inselbahn (93)

Bühlertalbahn (1)

Amstetten - Laichingen (25)

Krefelder Eisenbahn (4)

Regiobahn Mettmann (19)

Brohltalbahn (70)

KBE 85 in Wesseling

KBE 85 in Brühl (1)

OEG in Heidelberg (6)

Feldbahnloks in München

Regiobahn Mettmann (13)

Regiobahn Mettmann (15)

Regiobahn Mettmann (16)

Regiobahn Mettmann (17)

Regiobahn Mettmann (18)

OEG 02 und 28 in Wallstadt

OEG in Heddesheim (2)

OEG in Mannheim (2)

OEG in Mannheim (3)

DB und Moselbahn

Halberstadt-Blankenburger Eb 3

Halberstadt-Blankenburger Eb 4

Halberstadt-Blankenburger Eb 5

HBE 12 und 11 in Blankenburg

HBE Lok 70

Albtalbahn (68)

Albtalbahn (69)

Albtalbahn (70)

Albtalbahn (71)

Albtalbahn (72)

Albtalbahn (73)

Schefflenztalbahn (20)

Schefflenztalbahn (21)

Schefflenztalbahn (22)

Schefflenztalbahn (23)

AL 42 bei Weilheim

Northrail 275 bei Weilheim

75 Jahre Westerwaldbahn (2)

75 Jahre Westerwaldbahn (3)

75 Jahre Westerwaldbahn (4)

75 Jahre Westerwaldbahn (5)

75 Jahre Westerwaldbahn (6)

75 Jahre Westerwaldbahn (7)

75 Jahre Westerwaldbahn (8)

Regiobahn Mettmann (10)

Regiobahn Mettmann (11)

Regiobahn Mettmann (12)

Überführungsfahrt (102)

24 009 auf der Ilmebahn (1)

24 009 auf der Ilmebahn (2)

24 009 auf der Ilmebahn (3)

LBE Nr. 22 (III) in Lübeck

648 bei Wehrheim

648 163 in Wiesbaden

BDEF-Verbandstagung 1961 (27)

BDEF-Verbandstagung 1961 (28)

BDEF-Verbandstagung 1961 (29)

Sylter Inselbahn (77)

BDEF-Verbandstagung 1961 (30)

BDEF-Verbandstagung 1961 (31)

OEG 342 in Schriesheim (1)

OEG 342 in Schriesheim (2)

OEG 04 in Schriesheim

OEG 01 in Schriesheim

KSW 271 027 bei Kelkheim

BYB 110 262 in Möttingen

BDEF-Verbandstagung 1961 (18)

Sylter Inselbahn (74)

BDEF-Verbandstagung 1961 (20)

BDEF-Verbandstagung 1961 (21)

BDEF-Verbandstagung 1961 (22)

BDEF-Verbandstagung 1961 (23)

BDEF-Verbandstagung 1961 (24)

BDEF-Verbandstagung 1961 (25)

Sylter Inselbahn (75)

Sylter Inselbahn (76)

BDEF-Verbandstagung 1961 (26)

LBE DT 2000 in Hamburg (2)

S 9 und S 28 in Wuppertal

Regiobahn Mettmann (9)

HLB bei Neu-Anspach

Regiobahn Mettmann (8)

Regiobahn Mettmann (5)

Regiobahn Mettmann (6)

Regiobahn Mettmann (7)

Trossinger Eisenbahn (9)

Trossinger Eisenbahn (10)

Trossinger Eisenbahn (11)

Trossinger Eisenbahn (12)

Trossinger Eisenbahn (13)

Trossinger Eisenbahn (14)

Trossinger Eisenbahn (15)

Trossinger Eisenbahn (16)

Lok 2 Papierfabrik Neustadt

Werklok in Fährbrücke

DEGA T1 in Königstein

Ilmebahn (29)

OEG 04 in Heidelberg (1)

OEG 04 in Heidelberg (2)

199 874 bei Niedersachswerfen

199 874 bei Harzgerode

199 874 in Harzgerode

199 874 in Silberhütte

199 874 in Straßberg

199 874 bei Stiege (1)

199 874 bei Stiege (2)

Klb Kassel-Naumburg (118)

Klb Kassel-Naumburg (71)

Klb Kassel-Naumburg (72)

Klb Kassel-Naumburg (73)

Klb Kassel-Naumburg (63)

Klb Kassel-Naumburg (64)

Klb Kassel-Naumburg (65)

Klb Kassel-Naumburg (66)

Klb Kassel-Naumburg (67)

Klb Kassel-Naumburg (68)

Klb Kassel-Naumburg (37)

Klb Kassel-Naumburg (38)

Klb Kassel-Naumburg (40)

Klb Kassel-Naumburg (57)

Klb Kassel-Naumburg (58)

Klb Kassel-Naumburg (59)

Klb Kassel-Naumburg (60)

Klb Kassel-Naumburg (61)

Klb Kassel-Naumburg (62)

Kreis Altenaer Eisenbahn (54)

Kreis Altenaer Eisenbahn (55)

Kreis Altenaer Eisenbahn (56)

Breslau–Prausnitzer Klb (5)

86 1759 auf Rügen (1)

RüBB (32)

RüBB (33)

RüBB (34)

RüBB (35)

RüBB (36)

RüBB (37)

Bahnbau beim Pollo

RüBB (38)

RüBB (39)

Kreis Altenaer Eisenbahn (107)

Ilmebahn (28)

EBOE (3)

EBOE (4)

EBOE (5)

EBOE (6)

AKN (6)

KSE V 82 in Kiel

Schleswiger Kreisbahn (27)

Kiel-Schönberger-Eb (4)

Kiel-Schönberger-Eb (5)

Kiel-Schönberger-Eb (6)

41 360 a.d. Westerwaldbahn -23

41 360 a.d. Westerwaldbahn -24

41 360 a.d. Westerwaldbahn -25

41 360 a.d. Westerwaldbahn -26

Regiobahn Mettmann (3)

Regiobahn Mettmann (4)

EBV "Carl Alexander 2" (3)

Moselbahn (35)

Moselbahn (36)

KBE Lok 86 (2)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (14)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (15)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (16)

Rügensche Kleinbahn (3)

Rügensche Kleinbahn (4)

DE 2700-07 bei Klanxbüll

KBE ET 60 in Köln

Bayerische Zugspitzbahn (9)

Bayerische Zugspitzbahn (10)

Bayerische Zugspitzbahn (11)

![Bayerische Zugspitzbahn (12) Tw 16 und 14 als Pz 2 nach Grainau bei Hammersbach. In den Zügen können keine Uhrzeiten oder Sitzplätze vorreserviert werden. Es gilt das Prinzip: First come - first serve [Wer zuerst kommt - mahlt (sitzt) zuerst]. Die Züge verkehren im Stundentakt. (30.07.2020) <i>Foto: Zeno Pillmann</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/69725_x.jpg)

Bayerische Zugspitzbahn (12)

Bayerische Zugspitzbahn (13)

KBE ES 147 in Köln

KBE ES 152 in Köln

KBE ES 132 in Köln

24 083 bei Thüste (1)

24 083 bei Thüste (2)

24 083 bei Levedagsen

24 083 auf der Ilmebahn (1)

24 083 auf der Ilmebahn (2)

24 083 auf der Ilmebahn (3)

24 083 auf der Ilmebahn (4)

24 083 auf der Ilmebahn (5)

24 083 auf der Ilmebahn (6)

24 083 auf der Ilmebahn (7)

24 083 auf der Ilmebahn (8)

MFWE Lok 33 in Neustrelitz (1)

MFWE Lok 33 in Neustrelitz (1)

98 886 bei Alzenau

Baustoffumladung

Sandverladung (1)

Sandverladung (3)

Mindener Kreisbahn (6)

Mindener Kreisbahn (5)

Bregtalbahn (3)

Albtalbahn (67)

Moselbahn (34)

"Cöln 7270" (3)

Werksanschluss Fa. Luhns (1)

Werksanschluss Fa. Luhns (2)

Werksanschluss Fa. Luhns (3)

Werksanschluss Fa. Luhns (6)

Bahnhofsfest Opladen (10)

Moselbahn (33)

TWE 271 in Lengerich (3)

Zell - Todtnau (21)

LLK VT 06 in Kötzting

211 321 in Miltach

Krb Osterode-Kreiensen (6)

Krb Osterode-Kreiensen (7)

Klb Steinhelle-Medebach (4)

Klb Steinhelle-Medebach (5)

Klb Steinhelle-Medebach (6)

Klb Steinhelle-Medebach (7)

Klb Steinhelle-Medebach (8)

Klb Steinhelle-Medebach (3)

Klb Steinhelle-Medebach (9)

Klb Steinhelle-Medebach (10)

Peine-Ilseder-Eisenbahn (4)

SWEG VT 2 in Wiesloch

SWEG VT 110 in Odenheim

SWEG VT 108 in Menzingen

SWEG VT 202 in Menzingen

MEG T 22 in Endingen

MEG T 24 in Endingen (1)

MEG T 24 in Endingen (2)

MEG 384 in Endingen

24 083 auf der VEE (1)

24 083 auf der VEE (2)

WEG in Roßdorf

WEG VT bei Neuffen (1)

WEG VT bei Neuffen (2)

Chiemseebahn (9)

Lok 4 in Sieglar

01 150 bei Siegburg (2)

Sylter Inselbahn (72)

Sylter Inselbahn (73)

Schleswiger Kreisbahn (24)

Schleswiger Kreisbahn (25)

Schleswiger Kreisbahn (26)

U-Bahn Hamburg (19)

WEG T 37 in Amstetten

86 346 bei Stubersheim (2)

86 346 in Gerstetten

86 346 bei Waldhausen (2)

86 346 bei Waldhausen (3)

86 346 bei Gussenstadt (2)

86 346 bei Gussenstadt (3)

Steckengeblieben (10)

Steckengeblieben (11)

Steckengeblieben (12)

Steckengeblieben (13)

86 346 bei Waldhausen (4)

Hümmlinger Kreisbahn (25)

Hümmlinger Kreisbahn (26)

Hümmlinger Kreisbahn (28)

Hümmlinger Kreisbahn (29)

Hümmlinger Kreisbahn (30)

Hümmlinger Kreisbahn (31)

Hümmlinger Kreisbahn (32)

Hümmlinger Kreisbahn (33)

Hümmlinger Kreisbahn (34)

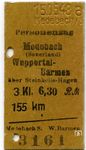

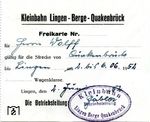

Klb Lingen - Quakenbrück (1)

Klb Lingen - Quakenbrück (2)

Klb Lingen - Quakenbrück (3)

Klb Lingen - Quakenbrück (4)

Klb Lingen - Quakenbrück (5)

Klb Lingen - Quakenbrück (6)

Klb Lingen - Quakenbrück (7)

Klb Lingen - Quakenbrück (8)

Klb Lingen - Quakenbrück (9)

Klb Lingen - Quakenbrück (10)

Klb Lingen - Quakenbrück (11)

Klb Lingen - Quakenbrück (12)

Klb Lingen - Quakenbrück (13)

Klb Lingen - Quakenbrück (14)

Klb Lingen - Quakenbrück (15)

Klb Lingen - Quakenbrück (16)

Klb Lingen - Quakenbrück (17)

Klb Lingen - Quakenbrück (18)

Klb Lingen - Quakenbrück (19)

Klb Lingen - Quakenbrück (20)

Klb Lingen - Quakenbrück (21)

Klb Lingen - Quakenbrück (22)

Klb Lingen - Quakenbrück (23)

Sylter Inselbahn (71)

Niederwaldbahn (2)

Nordhausen-Wernigeroder Eb (6)

Härtsfeldbahn (2)

Steinhuder Meer-Bahn (36)

Steinhuder Meer-Bahn (37)

Steinhuder Meer-Bahn (38)

Steinhuder Meer-Bahn (39)

Steinhuder Meer-Bahn (40)

Steinhuder Meer-Bahn (41)

Steinhuder Meer-Bahn (42)

Steinhuder Meer-Bahn (43)

Steinhuder Meer-Bahn (44)

Steinhuder Meer-Bahn (45)

Steinhuder Meer-Bahn (46)

Sylter Inselbahn (62)

Sylter Inselbahn (63)

Sylter Inselbahn (64)

Sylter Inselbahn (65)

Sylter Inselbahn (66)

Sylter Inselbahn (67)

Sylter Inselbahn (68)

Sylter Inselbahn (69)

Sylter Inselbahn (70)

Hümmlinger Kreisbahn (16)

Hümmlinger Kreisbahn (17)

Hümmlinger Kreisbahn (18)

Hümmlinger Kreisbahn (19)

Hümmlinger Kreisbahn (20)

Hümmlinger Kreisbahn (21)

Hümmlinger Kreisbahn (22)

Hümmlinger Kreisbahn (23)

Hümmlinger Kreisbahn (24)

EBOE (2)

Brohltalbahn (55)

Brohltalbahn (56)

Brohltalbahn (57)

Brohltalbahn (58)

Brohltalbahn (59)

Brohltalbahn (60)

Brohltalbahn (61)

Brohltalbahn (62)

Brohltalbahn (63)

Brohltalbahn (64)

Brohltalbahn (65)

Brohltalbahn (66)

Brohltalbahn (67)

Brohltalbahn (68)

Brohltalbahn (69)

Breslau–Prausnitzer Klb (4)

FKB (3)

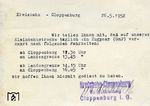

Klb Cloppenbg - Landesgr (1)

Klb Cloppenbg - Landesgr (2)

Klb Cloppenbg - Landesgr (3)

Klb Cloppenbg - Landesgr (4)

Klb Cloppenbg - Landesgr (5)

Klb Cloppenbg - Landesgr (6)

Klb Cloppenbg - Landesgr (7)

Klb Cloppenbg - Landesgr (8)

Klb Cloppenbg - Landesgr (9)

Klb Cloppenbg - Landesgr (10)

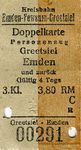

Gummersbacher Kleinbahn (3)

Gummersbacher Kleinbahn (4)

Gummersbacher Kleinbahn (5)

Gummersbacher Kleinbahn (6)

Gummersbacher Kleinbahn (7)

Gummersbacher Kleinbahn (8)

Gummersbacher Kleinbahn (9)

Gummersbacher Kleinbahn (10)

Gummersbacher Kleinbahn (11)

Gummersbacher Kleinbahn (12)

Gummersbacher Kleinbahn (13)

Gummersbacher Kleinbahn (14)

Härtsfeldbahn (27)

Härtsfeldbahn (28)

Härtsfeldbahn (29)

Härtsfeldbahn (30)

Härtsfeldbahn (31)

Härtsfeldbahn (32)

Härtsfeldbahn (11)

BLE V 85 in Butzbach

BOB VT 115 bei Fischbachau

BOB VT 116 bei Osterhofen

Wendelsteinbahn (2)

Wendelsteinbahn (3)

Wendelsteinbahn (4)

Wendelsteinbahn (5)

Wendelsteinbahn (6)

Chiemseebahn (8)

Ilmebahn (24)

Ilmebahn (25)

Ilmebahn (26)

Ilmebahn (27)

Hersfelder Kreisbahn (18)

Marburger Kreisbahn (17)

Marburger Kreisbahn (18)

Marburger Kreisbahn (19)

Marburger Kreisbahn (1)

Marburger Kreisbahn (2)

Marburger Kreisbahn (3)

Marburger Kreisbahn (4)

Klb Kassel-Naumburg (101)

Reinheim-Reichelsheimer Eb -11

Reinheim-Reichelsheimer Eb -12

LAW (34)

LAW (35)

LAW (36)

GES 11 in Ebingen

Unfall bei Betzingen

WEG T 04 in Reutlingen

WEG T 09 in Ebingen

WEG T 11 in Nürtingen

Härtsfeldbahn (2)

Sylter Inselbahn (58)

Sylter Inselbahn (59)

Sylter Inselbahn (60)

Sylter Inselbahn (61)

Brohltalbahn (54)

OEG 102 in Schriesheim (3)

OEG 102 in Schriesheim (4)

OEG 102 in Schriesheim (5)

OEG 102 bei Dossenheim (4)

OEG 102 in Heidelberg (1)

OEG 102 in Heidelberg (2)

OEG 102 in Heidelberg (3)

OEG 102 in Heidelberg (4)

OEG 102 in Edingen (3)

OEG 102 in Edingen (4)

![Albtalbahn (55) Abschiedsfahrt mit den beiden ET 1 und ET 2 (ex Badische Lokal-Eisenbahnen AG [BLEAG]) auf der Albtalbahn bei Busenbach. (01.08.1964) <i>Foto: Helmut Röth</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/62999_x.jpg)

Albtalbahn (55)

Albtalbahn (56)

Albtalbahn (57)

Albtalbahn (58)

Albtalbahn (59)

Albtalbahn (60)

Albtalbahn (61)

Albtalbahn (62)

Albtalbahn (63)

Albtalbahn (64)

Albtalbahn (65)

Albtalbahn (66)

OEG bei Schriesheim (1)

41 360 a.d. Westerwaldbahn -5

41 360 a.d. Westerwaldbahn -6

41 360 a.d. Westerwaldbahn -7

41 360 a.d. Westerwaldbahn -9

41 360 a.d. Westerwaldbahn -10

41 360 a.d. Westerwaldbahn -12

41 360 a.d. Westerwaldbahn -13

41 360 a.d. Westerwaldbahn -14

41 360 a.d. Westerwaldbahn -15

41 360 a.d. Westerwaldbahn -16

41 360 a.d. Westerwaldbahn -17

41 360 a.d. Westerwaldbahn -18

41 360 a.d. Westerwaldbahn -19

41 360 a.d. Westerwaldbahn -20

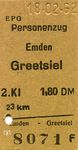

EPG (24)

EPG (25)

EPG (26)

EPG (27)

EPG (28)

EPG (29)

EPG (30)

EPG (31)

EPG (32)

EPG (33)

EPG (34)

EPG (35)

EPG (36)

EPG (37)

EPG (38)

EPG (39)

EPG (40)

EPG (41)

EPG (42)

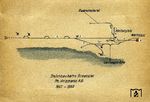

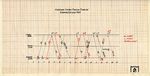

Deichbaubahn Greetsiel (1)

Deichbaubahn Greetsiel (2)

Deichbaubahn Greetsiel (3)

Deichbaubahn Greetsiel (4)

Deichbaubahn Greetsiel (5)

Deichbaubahn Greetsiel (6)

Deichbaubahn Greetsiel (7)

Familie Wolff

Schieferbruch Lehesten

WEG 415 + 433 bei Weil

Kranzug in Wuppertal (1)

HSB (19)

HSB (20)

HSB (21)

HSB (22)

HSB (23)

HSB (24)

HSB (25)

EPG (11)

EPG (12)

EPG (13)

EPG (14)

EPG (15)

EPG (16)

EPG (17)

EPG (18)

EPG (19)

EPG (20)

EPG (22)

EPG (23)

772 auf der Heide-Bahn (4)

772 auf der Heide-Bahn (2)

772 auf der Heide-Bahn (3)

50 Jahre Chanderli (14)

Regentalbahn (32)

Ausstellung Seddin 1924 (6)

Hersfelder Kreisbahn (17)

Mit 2x 01.5 nach Rügen (3)

Mit 2x 01.5 nach Rügen (6)

RüBB (20)

RüBB (21)

RüBB (22)

RüBB (23)

RüBB (24)

RüBB (25)

RüBB (26)

RüBB (27)

RüBB (28)

RüBB (29)

RüBB (30)

RüBB (31)

Fichtelbergbahn (2)

"Molli" in Bad Doberan (17)

Molli (6)

Molli (7)

V 100.04 in Wuppertal

HzL VT 7 in Engstlatt

HzL VT 3 in Gammertingen (3)

SWEG VT 1 in Bad Krozingen

Eurovapor Lok 30 in Hochdorf

Trossinger Eisenbahn (8)

38 und 24 auf der WLE (1)

38 und 24 auf der WLE (2)

38 und 24 auf der WLE (3)

38 und 24 auf der WLE (4)

38 und 24 auf der WLE (5)

38 und 24 auf der WLE (6)

38 und 24 auf der WLE (7)

38 und 24 auf der WLE (8)

38 und 24 auf der WLE (9)

SWEG in Oberharmersbach (3)

SWEG VT 105 in Wiesloch

Graf Bismarck XI (2)

Graf Bismarck VII (1)

Graf Bismarck IX (1)

Graf Bismarck XIV (1)

Graf Bismarck VIII (1)

Graf Bismarck XVIII (1)

Graf Bismarck XVII (1)

Graf Bismarck XVI (2)

Graf Bismarck XVIII (2)

Harpener Bergbau (1)

Harpener Bergbau (2)

Heinrich Robert Nr. 7

Heinrich Robert Nr. 6

Heinrich Robert Nr. 3 (1)

Heinrich Robert Nr. 2 (1)

Heinrich Robert Nr. 2 (2)

Heinrich Robert Nr. 3 (2)

Hibernia 36-D in Gladbeck

Hibernia 48-C in Kirchen/Sieg

Hibernia 41-E in Bochum

![Hibernia 51-C i.Recklinghausen Hibernia 51-C wurde am 21.09.1954 von Krupp an die Bergwerksgesellschaft Hibernia AG, Zechenbahn- und Hafenbetriebe Ruhr-Mitte in Gladbeck ausgeliefert. Ab 1967 war sie für die Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes AG (Essen) auf der Zeche Diergardt-Mevissen in Rheinhausen tätig und wurde in "Mevissen 4" [3. Besetzung] umgezeichnet. 1973 wurde sie ausgemustert und an die Dampfeisenbahn Weserbergland in Rinteln verkauft. Ab 1977 wurde sie bei der Museums-Eisenbahn in Minden eingesetzt. 2017 landete sie schließlich als Denkmallok beim Westf. Landesmuseum für Industriekultur auf der Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen und erhielt dort ihre Ursprungsbezeichnung "51-C" zurück. Das Bild entstand auf der Zeche General Blumenthal in Recklinghausen. (20.03.1967) <i>Foto: Gerhard Moll</i>](/images/thumbnails/bildergalerie/61922_x.jpg)

Hibernia 51-C i.Recklinghausen

Minister Achenbach Nr. 10

Regentalbahn (30)

Regentalbahn (31)

FK 44 in Hattersheim

Hohenlimburger Kleinbahn (40)

Klb Kassel-Naumburg (100)

Inselbahn Borkum (5)

Inselbahn Borkum (6)

Inselbahn Borkum (7)

Inselbahn Borkum (8)

Inselbahn Borkum (9)

Inselbahn Borkum (10)

Inselbahn Borkum (11)

Inselbahn Borkum (12)

Inselbahn Borkum (13)

Inselbahn Borkum (14)

Inselbahn Borkum (15)

Inselbahn Borkum (16)

Inselbahn Borkum (17)

Inselbahn Borkum (18)

Inselbahn Borkum (19)

Inselbahn Borkum (20)

Inselbahn Borkum (21)

Inselbahn Borkum (22)

Inselbahn Borkum (23)

Inselbahn Borkum (24)

Inselbahn Borkum (25)

Sylter Inselbahn (54)

Sylter Inselbahn (55)

Sylter Inselbahn (56)

Sylter Inselbahn (57)

Sylter Inselbahn (2)

Sylter Inselbahn (4)

Sylter Inselbahn (7)

Sylter Inselbahn (8)

Sylter Inselbahn (38)

Sylter Inselbahn (39)

Sylter Inselbahn (40)

Sylter Inselbahn (41)

Sylter Inselbahn (42)

Sylter Inselbahn (43)

Sylter Inselbahn (44)

Sylter Inselbahn (45)

Sylter Inselbahn (46)

Sylter Inselbahn (47)

Sylter Inselbahn (48)

Sylter Inselbahn (49)

Sylter Inselbahn (50)

Sylter Inselbahn (51)

Sylter Inselbahn (52)

Sylter Inselbahn (53)

Chiemseebahn (6)

Chiemseebahn (7)

Döllnitzbahn (1)

Döllnitzbahn (2)

Döllnitzbahn (3)

Döllnitzbahn (4)

Döllnitzbahn (5)

Döllnitzbahn (6)

Döllnitzbahn (7)

Döllnitzbahn (8)

Döllnitzbahn (9)

Döllnitzbahn (10)

Döllnitzbahn (11)

Döllnitzbahn (12)

Döllnitzbahn (13)

Döllnitzbahn (14)

AKN (5)

BE 218 396 in Mülheim Hafen

Prignitz (19)

WLE VL 0633 bei Belecke (2)

OHE Köf 0607

Jagsttalbahn (23)

MEG 101 bei Moos

MEG T 7 in Schwarzach

MEG 101 in Lichtenau

MEG T 13 in Lichtenau

MEG 101 in Hügelsheim (1)

MEG 101 in Iffezheim

MEG 101 in Hügelsheim (2)

OEG 61/62 in Heddesheim

OEG 36/35 in Heddesheim

OEG 91 in Mannheim

OEG 95 in Mannheim

OEG 19 in Edingen

OEG 03 in Mannheim (1)

OEG 03 in Mannheim (2)

OEG 03 in Heddesheim (1)

Jagsttalbahn (22)

FKE VT 102 + VT 104

Birkenfelder Eisenbahn (1)

Birkenfelder Eisenbahn (2)

Birkenfelder Eisenbahn (3)

Birkenfelder Eisenbahn (4)

Birkenfelder Eisenbahn (5)

Birkenfelder Eisenbahn (6)

Birkenfelder Eisenbahn (7)

Birkenfelder Eisenbahn (8)

Birkenfelder Eisenbahn (9)

Birkenfelder Eisenbahn (10)

König Ludwig Nr. IX (1)

König Ludwig Nr. IX (2)

König Ludwig Nr. I (1)

König Ludwig Nr. I (2)

König Ludwig Nr. I (3)

König Ludwig Nr. V (1)

König Ludwig Nr. IV (1)

Ewald Nr. VI in Wanne

Ewald Fortsetzung 1

König Ludwig Nr. III (1)

König Ludwig Nr. III (2)

Friedrich Heinrich

GBAG Nr 23

GBAG E 2

Graf Bismarck XXI

Graf Bismarck XIII und XVI

Graf Bismarck X und XVIII

Graf Bismarck XI (1)

Graf Bismarck XV und XI

Graf Bismarck XIII (2)

Graf Bismarck XV (2)

Nordhausen-Wernigeroder Eb (5)

EBV "Carl Alexander 2" (2)

EBV "Adolf 1" in Merkstein (1)

EBV in Alsdorf (1)

EBV "Anna 4" in Alsorf (1)

EBV "Carl Alexander 3" (2)

Lok "Anna 10" in Merkstein (1)

EBV "Anna 10" in Alsdorf (5)

EBV "Maria III" in Merkstein

EBV "Anna 1" in Alsdorf (3)

EBV "Emil Mayrisch 2" (1)

EBV "Emil Mayrisch 1" (1)

EBV "Carl Alexander 1" (1)

EBV "Carl Alexander 1" (2)

EBV "Anna 9" in Alsdorf (1)

EBV in Alsdorf (2)

EBV "Anna 2" in Alsdorf (1)

EBV "Adolf 2" in Merkstein

EBV "Adolf 4" in Merkstein

EBV Lok 7 in Alsdorf

EBV "Anna 3" in Alsdorf

EBV "Carl Alexander 4" (4)

EBV "Carl Alexander 4" (5)

EBV "Anna 1" in Alsdorf (4)

EBV "Anna 5" in Alsdorf (2)

EBV "Anna 8" in Alsdorf (3)

EBV "Anna 10" in Merkstein

Lok "Anna 10" in Merkstein (2)

EBV "Carl Alexander 3" (3)

EBV "Emil Mayrisch 2" (2)

EBV "Emil Mayrisch 4" (1)

EBV "Gouley 3"

RüBB (7)

RüBB (8)

RüBB (9)

RüBB (10)

RüBB (11)

RüBB (12)

RüBB (13)

RÜBB (14)

RüBB (15)

RüBB (16)

106 756 in Greifswald

RüBB (17)

RüBB (18)

RüBB (19)

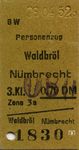

Klb Bielstein–Waldbröl (1)

Klb Bielstein–Waldbröl (2)

Klb Bielstein–Waldbröl (3)

Klb Bielstein–Waldbröl (4)

Klb Bielstein–Waldbröl (5)

Klb Bielstein–Waldbröl (6)

Klb Bielstein–Waldbröl (7)

Klb Bielstein–Waldbröl (8)

Klb Bielstein–Waldbröl (9)

Klb Bielstein–Waldbröl (10)

Metrans und EPG in Hamburg

Marburger Kreisbahn (15)

Marburger Kreisbahn (16)

Regentalbahn (29)

Oberpfalzbahn

Klb Rees-Empel-Emmerich (1)

OEG in Weinheim (3)

LAW (29)

LAW (30)

LAW (31)

LAW (32)

LAW (33)

Bentheimer Eisenbahn (41)

Bentheimer Eisenbahn (42)

Bentheimer Eisenbahn (43)

Bentheimer Eisenbahn (44)

Bentheimer Eisenbahn (45)

Bentheimer Eisenbahn (46)

Bentheimer Eisenbahn (47)

Bentheimer Eisenbahn (48)

Bentheimer Eisenbahn (49)

Bentheimer Eisenbahn (50)

Hanseatische Eisenbahn (1)

Hanseatische Eisenbahn (2)

Hanseatische Eisenbahn (3)

EPG 151 118 bei Sagard

Nordhausen-Wernigeroder Eb (1)

Bahnhof Schlotheim

Eisern-Siegener Eisenbahn (1)

AVG bei Witten

Regentalbahn (28)

Regentalbahn (24)

Regentalbahn (25)

Regentalbahn (26)

Regentalbahn (27)

Lok 26 Hoesch AG

Lok 8 Hoesch AG

Lok 1 Hoesch AG

Lokausbesserung Reuschling -11

Klb Bossel-Blankenstein (1)

Klb Bossel-Blankenstein (2)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (11)

El. Bahnen der Stadt Bonn

Rhein-Sieg-Eisenbahn (12)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (13)

Hümmlinger Kreisbahn (11)

Hümmlinger Kreisbahn (12)

Hümmlinger Kreisbahn (13)

Hümmlinger Kreisbahn (15)

Kreis Altenaer Eisenbahn (106)

Mittelbadische Eisenbahnen(20)

OEG 101 in Dossenheim

Steinhuder Meer-Bahn (25)

Steinhuder Meer-Bahn (26)

Steinhuder Meer-Bahn (27)

Steinhuder Meer-Bahn (28)

Steinhuder Meer-Bahn (29)

Steinhuder Meer-Bahn (30)

Steinhuder Meer-Bahn (31)

Steinhuder Meer-Bahn (32)

Steinhuder Meer-Bahn (33)

Steinhuder Meer-Bahn (34)

Steinhuder Meer-Bahn (35)

Gläserner Zug (51)

Gläserner Zug (52)

Rinteln-Stadthagener Eb (5)

Rinteln-Stadthagener Eb (6)

Rinteln-Stadthagener Eb (7)

Lok "SPREEWALD"

Delmenhorst-Harpstedter Eb (9)

Auguste Victoria IV

Auguste Victoria I

Auguste Victoria IX (1)

Auguste Victoria IX (2)

Wilhelmine Mevissen 3 (1)

Wilhelmine Mevissen 3 (2)

Wilhelmine Mevissen 3 (3)

Diergardt 3 (1)

Diergardt 3 (2)

Wilhelmine Mevissen 1

Wilhelmine Mevissen 4 (1)

Wilhelmine Mevissen 4 (2)

Wilhelmine Mevissen 4 (3)

Regentalbahn (23)

Plettenberger Kleinbahn (29)

Plettenberger Kleinbahn (30)

Plettenberger Kleinbahn (31)

Plettenberger Kleinbahn (32)

Plettenberger Kleinbahn (33)

Plettenberger Kleinbahn (34)

Plettenberger Kleinbahn (35)

Plettenberger Kleinbahn (36)

BE 218 396 bei Mülheim (1)

BE 218 396 bei Mülheim (2)

BDEF-Verbandstagung 1970 (9)

BDEF-Verbandstagung 1970 (10)

BDEF-Verbandstagung 1970 (11)

BDEF-Verbandstagung 1970 (12)

BDEF-Verbandstagung 1970 (13)

BDEF-Verbandstagung 1970 (17)

BDEF-Verbandstagung 1970 (18)

LLK VT 04 in Blaibach

BDEF-Verbandstagung 1970 (19)

RAG VT 04 in Viechtach

RAG VT 03 in Viechtach (1)

RAG VT 03 in Viechtach (2)

RAG D II in Viechtach (1)

RAG D II in Viechtach (2)

Lok OSSER in Viechtach

Lok ANNA in Viechtach

RAG VT 01 in Viechtach

OHE 200 093 in Melbeck

OHE 98 112 in Wittingen (1)

OHE 98 112 in Wittingen (2)

OHE 98 112 in Wittingen (3)

OHE 98 112 in Wittingen (4)

OHE 89 155 in Celle (5)

OHE 89 155 in Celle (6)

OHE 89 128 in Lüneburg

OHE 89 154 in Winsen

Ruhr-Lippe-Eisenbahn (13)

Krb Osterode-Kreiensen (5)

Peine-Ilseder-Eisenbahn (3)

St. Andreasberger Kleinbahn -3

Tagebaulok

Regentalbahn (22)

ASW Espenhain

BDEF-Verbandstagung 1970 (1)

BDEF-Verbandstagung 1970 (4)

BDEF-Verbandstagung 1970 (5)

BDEF-Verbandstagung 1970 (6)

BDEF-Verbandstagung 1970 (7)

BDEF-Verbandstagung 1970 (8)

Kleinbahn Engelskirchen (6)

Kleinbahn Engelskirchen (7)

Kleinbahn Engelskirchen (8)

Kleinbahn Engelskirchen (9)

Kleinbahn Engelskirchen (10)

Kleinbahn Engelskirchen (11)

Kleinbahn Engelskirchen (12)

Kreis Altenaer Eisenbahn (104)

Kreis Altenaer Eisenbahn (105)

Plettenberger Kleinbahn (26)

Plettenberger Kleinbahn (27)

Plettenberger Kleinbahn (28)

Klb Steinhelle-Medebach (2)

Bentheimer Eisenbahn (38)

Bentheimer Eisenbahn (39)

Bentheimer Eisenbahn (40)

Klb Niebüll - Dagebüll (26)

Klb Niebüll - Dagebüll (1)

Klb Niebüll - Dagebüll (27)

146 559 bei Solingen

Preßnitztalbahn (30)

IK 54 im Preßnitztal (1)

IK 54 im Preßnitztal (2)

IK 54 im Preßnitztal (3)

IK 54 im Preßnitztal (4)

IK 54 im Preßnitztal (5)

IK 54 im Preßnitztal (6)

Preßnitztalbahn (31)

IK 54 im Preßnitztal (7)

IK 54 im Preßnitztal (8)

IK 54 im Preßnitztal (9)

IK 54 im Preßnitztal (10)

Preßnitztalbahn (32)

Dampflokwerk Meiningen (37)

Dampflokwerk Meiningen (38)

RüBB (1)

RüBB (2)

RüBB (5)

RüBB (6)

99 4801 in Sellin (2)

99 784 in Göhren

OHE 84 201 in Celle

OHE 92 148 in Winsen

OHE 92 111 in Celle (2)

OHE 92 114 in Celle

OHE 75 098 in Celle (3)

OHE 75 098 in Celle (4)

OHE 75 098 in Celle (5)

OHE 75 098 in Celle (6)

OHE 56 106 in Soltau (1)

OHE 56 106 in Soltau (2)

OHE 56 106 in Soltau (3)

OHE 56 106 in Celle

OHE 56 105 in Celle (2)

OHE 56 105 in Celle (3)

OHE 56 105 in Celle (4)

OHE 56 103 in Winsen

OHE 76 094 in Lüneburg (2)

OHE 76 094 in Lüneburg (3)

OHE 76 090 in Beckedorf (1)

OHE 76 090 in Beckedorf (2)

Dampfende bei der FK

SWEG in Wiesloch (2)

SWEG in Wiesloch (3)

SWEG in Wiesloch (4)

SWEG in Wiesloch (5)

SWEG in Wiesloch (6)

SWEG in Wiesloch (7)

SWEG 14 bei Mühlhausen (1)

SWEG 14 bei Eichtersheim

SWEG 14 in Eichtersheim (1)

SWEG 14 in Eichtersheim (2)

SWEG 14 in Eichtersheim (3)

SWEG 14 in Eichtersheim (4)

SWEG 14 in Eichtersheim (5)

SWEG 14 in Eichtersheim (6)

SWEG 14 in Eichtersheim (7)

SWEG 14 in Eichtersheim (8)

SWEG 14 in Mühlhausen (1)

SWEG 14 in Mühlhausen (2)

SWEG VT 103 in Rauenberg

SWEG 14 in Rauenberg

SWEG in Wiesloch (8)

SWEG in Wiesloch (9)

SWEG 14 bei Wiesloch (1)

SWEG 14 bei Wiesloch (2)

SWEG VT 101 in Eichtersheim

SWEG 14 in Eichtersheim (9)

SWEG 14 bei Mühlhausen (2)

SWEG 14 bei Mühlhausen (3)

SWEG 14 bei Wiesloch (3)

SWEG in Wiesloch (10)

SWEG in Wiesloch (11)

SWEG in Wiesloch (12)

BE 218 396 in Oberhausen

Bad Eilsener Kleinbahn (2)

Harkort'sche Kohlenbahn (1)

Harkort'sche Kohlenbahn (2)

Harkort'sche Kohlenbahn (3)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (8)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (9)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (10)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (5)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (6)

Rhein-Sieg-Eisenbahn (7)

Reinheim-Reichelsheimer Eb -10

Museumseisenbahn Minden (3)

Werklok bei Klönne

RheinCargo DE 501 in Lintorf

Tecklenburger Nordbahn (11)

Albtalbahn (50)

Albtalbahn (51)

Albtalbahn (52)

Albtalbahn (53)

Albtalbahn (54)

OEG 102 bei Dossenheim (1)

OEG 102 bei Dossenheim (2)