Alle Bilder zum Thema Specials - Seite 2 von 2

1419 Bilder gefunden.

Hochwasser in Köln (3)

Hochwasser in Köln (1)

Hochwasser in Köln (4)

2 PS am Laacher See

Köln und Dom

Im Schwarzwald (1)

Im Schwarzwald (2)

Im Schwarzwald (3)

Im Schwarzwald (4)

Im Schwarzwald (5)

Im Schwarzwald (6)

Im Schwarzwald (7)

Im Schwarzwald (8)

Im Schwarzwald (9)

Im Schwarzwald (10)

Im Schwarzwald (11)

Im Schwarzwald (12)

Im Schwarzwald (13)

Im Schwarzwald (14)

Im Schwarzwald (15)

Im Schwarzwald (16)

Währungsreform 1948

Pferdetransport (2)

Eifel 1945 (17)

Sylt-Shuttle (4)

Sylt-Shuttle (5)

Sylt-Shuttle (6)

Sylt-Shuttle (7)

Sylt-Shuttle (8)

Ferienexpress (1)

Ferienexpress (2)

Ferienexpress (3)

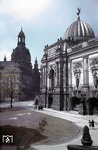

Das "Blaue Wunder" in Dresden

Sester-Kölsch in Köln

Hohenzollernbrücke (44)

Werbung (57)

Siegbrücken 1948 (1)

Siegbrücken 1948 (2)

Siegbrücken 1948 (3)

Siegbrücken 1948 (4)

Siegbrücken 1948 (5)

Siegbrücken 1948 (6)

Siegbrücken 1948 (7)

Siegbrücken 1948 (8)

Siegbrücken 1948 (9)

Siegbrücken 1948 (10)

Siegbrücken 1948 (11)

Siegbrücken 1948 (12)

Siegbrücken 1948 (13)

Siegbrücken 1948 (14)

Siegbrücken 1948 (15)

Siegbrücken 1948 (16)

Siegbrücken 1948 (17)

Siegbrücken 1948 (18)

Siegbrücken 1948 (19)

Siegbrücken 1948 (20)

Siegbrücken 1948 (21)

Siegbrücken 1948 (22)

Horchheimer Brücke (3)

Abend an der Spessartrampe

Autoreisezug (2)

Flughafen Köln/Bonn (1)

Flughafen Köln/Bonn (2)

Flughafen Köln/Bonn (3)

Elektrifizierung in Köln (5)

Müngstener Brücke (14)

Tunnelbaustelle Eschweiler 2

Abfahrbereitschaft

F-Zug "Blauer Enzian" (3)

Speisewagenbeladung (2)

Gremberg, Stellwerk "Gn" (1)

Im Bahnhof Platamonas/GR

OSE Ma 1011 in Platamonas (3)

ESTW St. Goar

Eröffnung Reichsautobahn10 (1)

Eröffnung Reichsautobahn10 (2)

Eröffnung Reichsautobahn10 (3)

Eröffnung Reichsautobahn10 (4)

Eröffnung Reichsautobahn10 (5)

Eröffnung Reichsautobahn10 (6)

Eröffnung Reichsautobahn10 (7)

Eröffnung Reichsautobahn10 (8)

Eröffnung Reichsautobahn10 (9)

Eröffnung Reichsautobahn10 -10

Eröffnung Reichsautobahn10 -11

Eröffnung Reichsautobahn10 -12

Eröffnung Reichsautobahn10 -13

Eröffnung Reichsautobahn10 -14

Eröffnung Reichsautobahn10 -15

Eröffnung Reichsautobahn10 -16

Eröffnung Reichsautobahn10 -18

Wasserturm in Lpz-Engelsdorf

Köln 1948

Die Queen in Deutschland (1)

Die Queen in Deutschland (2)

Zugabf. Hmb-Wilhelmsburg

Die Post kommt (5)

Bf Oberhausen-Osterfeld (3)

Köln 1938 (14)

Reichsautobahn (3)

Reichsautobahn (4)

Rodenkirchener Rheinbrücke (1)

Rodenkirchener Rheinbrücke (2)

Rodenkirchener Rheinbrücke (3)

Rodenkirchener Rheinbrücke (4)

Rodenkirchener Rheinbrücke (5)

Rodenkirchener Rheinbrücke (6)

Rodenkirchener Rheinbrücke (7)

Rodenkirchener Rheinbrücke (8)

Rodenkirchener Rheinbrücke (9)

Rodenkirchener Rheinbrücke(10)

Rodenkirchener Rheinbrücke(11)

Reichstagswahl 1938

Köln 1938 (1)

Köln 1938 (2)

Fahrraddraisine

Blick durch den Zaun (6)

Blick durch den Zaun (7)

Blick durch den Zaun (9)

Blick durch den Zaun (10)

Blick durch den Zaun (11)

Halt - Zonengrenze (3)

Hummel, Hummel - Mors, Mors

Aw Mülheim-Speldorf (4)

Aw Mülheim-Speldorf (5)

Aw Mülheim-Speldorf (6)

Aw Mülheim-Speldorf (7)

Aw Mülheim-Speldorf (8)

Aw Mülheim-Speldorf (9)

Aw Mülheim-Speldorf (10)

Aw Mülheim-Speldorf (11)

Aw Mülheim-Speldorf (12)

Aw Mülheim-Speldorf (13)

Aw Mülheim-Speldorf (14)

Aw Mülheim-Speldorf (15)

Aw Mülheim-Speldorf (16)

Aw Mülheim-Speldorf (17)

Aw Mülheim-Speldorf (18)

Aw Mülheim-Speldorf (19)

Hamburg 1947 (1)

Hamburg 1947 (2)

Hamburg 1947 (3)

Hamburg 1947 (4)

Hamburg 1947 (5)

Hamburg 1947 (6)

Hamburg 1947 (7)

Hamburg 1947 (8)

Hamburg 1947 (9)

Bahn und Energie (7)

Werbung (3)

UGO-Demo in Berlin

UGO-Demo in Charlottenburg

In Memoriam: Gerhard Moll

Wenn der Vater mit dem Sohne

Norderelbebrücke (1)

Kleinfuhrunternehmer

Feuer für den Präsidenten

Ankunft der Kriegsheimkehrer-4

Hier spricht die Polizei

Der Fahrplan ist Gesetz

Eisenbahndiebstahl = Sabotage

Umbau Bf Opladen (1)

Umbau Bf Opladen (2)

Umbau Bf Opladen (3)

Umbau Bf Opladen (5)

Himmelfahrt

Flughafen München (1)

Flughafen München (2)

HOAG Oberhausen (5)

HOAG Oberhausen (6)

HOAG Oberhausen (7)

HOAG Oberhausen (8)

HOAG Oberhausen (9)

HOAG Oberhausen (3)

Notfallhilfe

Ölwehrtender

Heizkupplungen (1)

Undichte Heizkupplung

Gepäckkarren

Wasserturm in Lübeck Gbf

Die Post kommt (1)

Die Post kommt (2)

Die Post kommt (3)

Die Post kommt (4)

Uhrentausch (2)

Warnhinweis

Auf dem Prellbock

Hafenausblick

Blickfang

Signalfernsprecher

Bw Leipzig Hbf Süd

Schrottsammlung am Bahnhof

Fernsprecher (1)

Fernsprecher (2)

Sommer in der Ukraine (6)

Feuerwehrübung (2)

Feuerwehrübung (3)

Broteinkauf

Rätsel - Was ist das ?

Zeitungsverkäufer in Dhaka

Gefährlicher Lesestoff (3)

Der Kuppler

Gefährlicher Lesestoff (1)

Gefährlicher Lesestoff (2)

Dresden im Krieg (15)

Dresden im Krieg (16)

Dresden im Krieg (17)

Dresden im Krieg (18)

Unkrautbekämpfung (?)

Klettermaxe

Bahn und Kunst (4)

Auto und Eisenbahn (1)

Auto und Eisenbahn (2)

Auto und Eisenbahn (3)

Auto und Eisenbahn (4)

Dornröschenschlaf (1)

Dornröschenschlaf (2)

Dampfwalzen (1)

Dampfwalzen (2)

Infrastruktur (10)

Infrastruktur (11)

Stillleben (1)

Infrastruktur (12)

Infrastruktur (12)

Menschen und Bahn (1)

Menschen und Bahn (2)

Eisenbahner (1)

Eisenbahnliebhaber (1)

Tiere und Bahn (1)

Hausbrandversorgung (1)

Markttag in Poltawa (5)

Selbstversorgung (1)

Selbstversorgung (2)

Selbstversorgung (3)

Selbstversorgung (4)

Selbstversorgung (5)

Wasserkran in Wiesenburg

Ankunft der Kriegsheimkehrer-1

Ankunft der Kriegsheimkehrer-2

Rettungsübung (4)

Rettungsübung (5)

Rettungsübung (6)

Rettungsübung (7)

Rettungsübung (8)

Der Zirkus kommt (1)

Der Zirkus kommt (2)

Der Zirkus kommt (3)

Der Zirkus kommt (6)

Der Zirkus kommt (10)

Der Zirkus kommt (11)

Der Zirkus kommt (12)

Dickhäuter (1)

Dickhäuter (2)

Dickhäuter (3)

Dickhäuter (4)

Rettungsübung (3)

Schule und Eisenbahn (1)

Schule und Eisenbahn (2)

Jugend und Eisenbahn

Unfallstatistik

Hanomag (1)

Hanomag (2)

Hanomag (3)

Hanomag (4)

Hanomag (5)

Hanomag (6)

Hanomag (7)

Hanomag (8)

Hanomag (9)

Hanomag (10)

Hanomag (11)

Hanomag (12)

Hanomag (13)

Hanomag (14)

Hanomag (15)

Hanomag (16)

Hanomag (17)

Hanomag (18)

Hanomag (19)

Hanomag (20)

Hanomag (21)

Hanomag (22)

Hanomag (23)

Hanomag (24)

Hanomag (26)

Hanomag (27)

Hanomag (28)

Hanomag (29)

Hanomag (30)

Hanomag (31)

Hanomag (32)

Hanomag (33)

Hanomag (34)

Hanomag (35)

Hanomag (36)

Hanomag (37)

Hanomag (38)

Werbung (42)

Werbung (34)

Werbung (35)

Werbung (38)

Werbung (39)

Werbung (40)

Abendrot in Öhringen

DSG (7)

DSG (8)

DSG (9)

DSG (10)

DSG (11)

DSG (12)

DSG (13)

DSG (14)

DSG (15)

DSG (16)

DSG (17)

Pferdeäpfelsammler

Gruß aus Erfurt

Aw Duisburg-Wedau

Abdrücksignal

Hüttenwerke Dillingen

Werbung (7)

Ruhrort-Homberger Brücke

Werbung (31)

Viel Glück

Na dann Prost

Bahn und Energie (6)

Bahn und Industrie (5)

Bahn und Kunst (3)

Der Schleichweg

Die Bahn kommt....

Zeche Pörtingsiepen

Höflas

DSG (4)

DSG (5)

DSG (6)

Bw Gelsenkirchen-Bismarck (12)

44 1558 im Bw Ge-Bismarck

Bahn und Energie (5)

Signalpflege (10)

S-Bahn Haltepunkt Köln-Nippes

Schwein gehabt (2)

Schwein gehabt (3)

Abstellplatz (1)

Abstellplatz (2)

Abstellplatz (3)

Abstellplatz (4)

Bahn und Energie (2)

Bahn und Energie (3)

Bahn und Energie (4)

Bahn und Umwelt (3)

Bahnhöfe der DB AG (2)

Bahnhöfe der DB AG (3)

Bahnhöfe der DB AG (4)

Bahnhöfe der DB AG (5)

Bahnlandwirtschaft (1)

Bahnlandwirtschaft (2)

Infrastruktur (8)

Infrastruktur (9)

Bahn und Umwelt (4)

Bahn und Umwelt (5)

Bahn und Industrie (1)

Bahn und Industrie (2)

Bahn und Industrie (3)

Bahn und Industrie (4)

Bahn und Kunst (1)

Bahn und Kunst (2)

Kommunikationseinrichtungen -1

Kommunikationseinrichtungen -2

Zugschlusssignale (2)

Auf Achse

Abgang

Buntes Leben

Blühende Landschaften

Bahn und Umwelt (1)

Bahn und Umwelt (2)

Bahnhöfe der DB AG (1)

Infrastruktur (1)

Infrastruktur (2)

Infrastruktur (3)

Schrottloks in der Wüste (1)

Schrottloks in der Wüste (2)

Schrottloks in der Wüste (3)

Infrastruktur (4)

Infrastruktur (5)

Infrastruktur (6)

Infrastruktur (7)

Blick über die Mauer

Nr.10000: Die Stiftungsgründer

Zerstörter Straßenzug

Nissenhütten

Nach der Währungsreform

Markttag in Poltawa (3)

Markttag in Poltawa (1)

Markttag in Poltawa (2)

Dresden im Krieg (1)

Dresden im Krieg (2)

Dresden im Krieg (3)

Dresden im Krieg (4)

Dresden im Krieg (5)

Dresden im Krieg (6)

Dresden im Krieg (7)

Direktions-Fotografen

Der Zirkus kommt (13)

Berlin-Blockade (1)

Carl Bellingrodt (2)

Tag des Baumes (1)

DSG (1)

DSG (2)

DSG (3)

Ankunft der Kriegsheimkehrer-3

Verkaufsstand

Behelfswohnungen (1)

Fernweh und Kinderträume

Es ist angerichtet

Der Zirkus kommt (7)

Der Zirkus kommt (8)

Der Zirkus kommt (9)

Der Zirkus kommt (4)

Der Zirkus kommt (5)